Независимое издание «Медиазона», рассказывающее про российские репрессии, суды и тюрьмы, работает уже десять лет. 31 марта главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и его заместитель Дмитрий Трещанин заявили, что медиа может закрыться из-за финансовых проблем. Сами Смирнов и Трещанин продолжат свою работу в качестве волонтеров, отказавшись от своих зарплат, чтобы спасти редакцию.

«Медиазона» одной из первых в России опробовала модель финансирования медиа через краудфандинг, и до 2022 года имела стабильную базу подписчиков в десять тысяч человек. Теперь журналисты просят о помощи: им нужно найти пять тысяч тех, кто будет поддерживать их регулярными пожертвованиями.

«Новая-Европа» призывает помочь «Медиазоне».

В поддержку этой кампании мы поговорили с Cергеем Смирновым о работе его редакции, перспективах смены профессии, грантах, роли Петра Верзилова, критике «Медиазоны», а также о «нормальном русском государстве» и пытках.

Чтобы помочь «Медиазоне», перейдите по ссылке и выберите подходящий вам вариант.

Российские власти считают «Медиазону» изданием-«иностранным агентом», но закон не запрещает жертвовать деньги СМИ с таким статусом. Тем не менее само издание отдельно просит читателей из России учитывать размытость законодательства и «самостоятельно взвешивать все свои риски».

— Как и за чей счет будет жить главный редактор «Медиазоны», отказавшись от зарплаты?

— Честнее всего сказать, ни за чей и никак. Я как человек с окраины Москвы с не самым богатым бэкграундом всегда максимально аккуратно относился к деньгам, и у меня есть сбережения, чтобы несколько месяцев прожить без зарплаты.

Мы всё-таки надеемся, конечно, на поддержку и на помощь читателей. Не хотелось бы через четыре-пять месяцев оказаться в таком же статусе [волонтера], потому что к этому моменту придется всерьез задумываться, чем кормить семью, да и что делать.

Потом, у меня есть личный Patreon. И, кстати, люди подписывались на него после того, как мы объявили о нашей ситуации. Спасибо им большое за это. И ютуб-канал у меня есть, который какие-то деньги иногда приносит. Думаю, сейчас придется этим заниматься больше.

То есть, честно говоря, у меня прямого ответа на этот вопрос нет. Но я достаточно спокойно себя чувствую в следующие четыре месяца, и мне кажется, что в мире, где мы живем, у меня есть, получается, долгосрочная стратегия существования. Потому что четыре месяца — это тот срок, который мало кто может себе позволить.

Происходящее меня, конечно, беспокоит. Семья, двое детей. Понятно, что тревожно. Но у меня нет ситуации, когда я не знаю, чем заплатить за квартплату в следующем месяце, чем заплатить аренду. А я боюсь, что если бы мы увольняли людей, у них возникла бы такая ситуация.

Сергей Смирнов у здания суда после оглашения приговора журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма из-за текста о теракте в архангельском УФСБ, Псков, 06 июля 2020 года. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

— Как вы отвечаете на вопрос о том, зачем продолжать заниматься независимой журналистикой сегодня? В частности, после того как вам пришлось стать волонтером в собственном издании.

— Этот вопрос мы задаем себе десять лет [с момента создания «Медиазоны»], потому что очевидного ответа нет. Этот вопрос задают буквально все люди, которые занимаются какой-то гражданской, журналистской активностью в нашем секторе. И тут надо сказать, в чём проблема для всех: мы не достигли никаких результатов. Просто честно надо признать, что глобально весь наш гражданский сектор не достигает каких-то видимых результатов. Это вызывает фрустрацию, вызывает апатию, депрессию.

То есть можно сколько угодно писать и рассказывать о пытках, но если пытки продолжаются, получается, что результата работы нет.

При этом мне лично кажется, что мы обязаны фиксировать то, что происходит в России. Люди должны об этом знать, люди должны понимать, с чем они сталкиваются, когда имеют дело с государством. Люди должны получать поддержку и не оставаться наедине с репрессиями.

Я считаю, что в России достаточно людей с правильными (для меня, конечно, правильными) ценностями и взглядами. И таких людей десятки миллионов, я в этом убежден. Мы поддерживаем связь с этими людьми и надеемся записать то, что им кажется важным, — и рассказывать о том чудовищном государстве, которое, к сожалению, даже не [Владимир] Путин создал. По большому счету, Путин вернул классическое русское государство в самом плохом смысле слова.

В конце перестройки был очень популярен фильм [режиссера] Станислава Говорухина: «Так жить нельзя». По большому счету, наше описание реальности сводится к этой фразе — нельзя так жить в XXI веке. Люди должны жить в другом государстве, без этих репрессий, без этих сроков по 25 лет, которые появились сейчас. Я всё-таки надеюсь на долгосрочный эффект от нашей работы. Что однажды станет ясно: происходящее сегодня — это ненормально.

Поддержать независимую журналистику

— Есть уже знаменитый пример адвоката Михаила Беньяша, свободного человека, который был вынужден уехать из России, а потом поменял профессию и стал сантехником в Вильнюсе. Что вы думаете про такой выбор?

— Это абсолютно нормальная ситуация в эмиграции, когда людям приходится отказываться от своей обычной деятельности, от профессии, учиться чему-то.

Судьба эмигранта — это не очень хорошая судьба.

Мы оторваны от родины, от языка, от наших дипломов и знаний, которые чаще всего на местном рынке не нужны. Рабочие профессии, если смотреть на историю политической эмиграции, это то, что всегда спасало людей и заменяло их обычную деятельность в новой стране.

То, что мы пойдем работать, как Беньяш, рабочими, а кто-то пойдет работать курьером, кто-то пойдет работать в такси, — это просто реальность, от которой довольно трудно отмахиваться. Другое дело, мне кажется, что в прежние волны эмиграции это было более массовым явлением.

Сейчас этого будет меньше, и сантехниками станут не все. Но какая-то часть, вероятно, станет. И это нормально.

Я совершенно спокойно к себе это применяю. То есть да, смена профессии вполне возможна. Не будет денег, и ты просто вынужден будешь идти работать, куда сможешь устроиться. И готов будешь получать за это меньшие деньги. Хотя еще не факт, что меньшие, учитывая зарплаты в журналистике. Я, кстати, вполне верю словам Михаила Беньяша, что теперь-то он зарабатывает получше, чем вот с этими всеми [правозащитниками].

Другое дело, что у Беньяша был такой надрыв, которого я не разделяю. «Да оставайтесь вы все в своем болоте», стилистически так это звучало. Поэтому на его интервью обратили внимание очень сильно. А если это было бы сказано нормально, мол, [на правозащиту] давят тяжело, денег нет, я всё понимаю, был бы другой эффект.

Плюс ты не видишь смысла своей работы [как адвокат], потому что бьешься головой в стену. Это же очень неприятная вещь.

Конечно, приятнее биться, когда ты видишь результат. Вот ты взял, отремонтировал, всё сделал, получил за это деньги сопоставимые, а то и больше. Это же доставляет некоторое эстетическое удовольствие. Еще ты еще язык осваиваешь, безусловно, гораздо быстрее в процессе этом рабочем. Мне кажется, это очень хорошая штука, и не стоит этого бояться, стесняться и думать, что это какой-то кошмар: «Мы сейчас все пойдем работать водопроводчиками». Если про себя говорить, я могу допустить, что пойду в Uber возить людей.

Вообще, мне кажется, главное — избегать эмоционального надрыва и в других вопросах. Эмигранты к этому очень склонны, потому что находятся в тяжелой ситуации, вырваны из своей среды. А виноваты сначала власти, а потом виноваты все вокруг, которые тебя не понимают.

Мне кажется, очень важно останавливать себя и не нападать на тех, кто рядом. Желание обвинять тех, до кого можешь дотянуться, хорошо известно по истории русской эмиграции: от драки эсеров и большевиков в начале века до ситуаций, описанных в текстах Довлатова. И это, конечно, не только у нас такое происходит: это особенность любой политической эмиграции. Поэтому важно стараться от этого дистанцироваться.

Почему мне не нравятся эти очень жесткие поиски виноватых, буквально с проклятиями? Потому что они создают, они отравляют всё вокруг. Ты не можешь ничего сделать с Путиным, но ты можешь что-то сделать с человеком, который рядом с тобой живет в эмиграции. И постепенно почему-то вместо Путина главным врагом становятся люди, которые рядом. Что с этим делать, я не знаю.

Причем касается это всех, по большому счету. Вот я вам сейчас говорю: ой, типа, смотрите, какой я умный. Да ни фига подобного! Как будто меня не срывает. И как будто мне не кажется, что вот «эти вообще совсем с ума сошли». Ну а этот что несет? Да, конечно, я так сам думаю. Хотя на самом деле это такие незначительные вещи по сравнению с тем большим кошмаром, что устроил Путин и что происходит и внутри страны, и особенно в Украине.

Сергей Смирнов выступает на митинге с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Москве, 10 августа 2019 года. Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

— Давайте вернемся к разговору о тяжелом положении редакций. Я в последнее время говорю нашим партнерам в Европе, что сейчас хорошо бы получить какую-то ясность: если наша работа больше не нужна, то давайте просто выберем дату, когда мы закрываемся. Кто-то, у кого нет уголовных дел, может вернуться в Россию, кто-то — профессию сменить. При этом я понимаю, что если, например, не будет ресурсов, чтобы работать профессионально, я всё равно буду заниматься тем же в свободное время. Ютуб-канал развивать, почтовую рассылку, телеграм — это посильно для одного человека или маленькой команды. Просто это будет любительская деятельность.

— Я, кстати, об этом думал еще в контексте Uber. Легко представляю: у меня есть маленький канал с голосовыми сообщениями, и вот я ставлю телефон в машине и в ней записываю голосовые. Ты будешь этим заниматься как волонтер, потому что это главная составляющая твоей жизни сейчас.

Потому что большинство людей, уехавших по политическим причинам, они же уехали именно из-за этого? Мы просто продолжим этим заниматься. Если даже не будет прямых ресурсов [на работу медиа], будешь параллельно где-то работать, жить. При этом я опять же не уверен, что мы будем денег меньше получать [после смены профессии]. Далеко не факт.

А любительский канал на YouTube будешь снимать не в красивой студии, а в арендованной квартире. Сделаешь себе простой свет, станешь снимать себя на телефон. Ну да, чего тут такого плохого?

— По-моему, основная проблема в том, что есть риск распада профессиональных команд. Соответственно, не будет нормальной коллективной работы, а личные соцсети мы, конечно, всегда сможем вести.

— Это большая проблема, потому что качество, безусловно, падает в любом случае в эмиграции. Трудно в эмиграции сохранить стопроцентные стандарты везде и во всём, потому что ты в другой среде, у тебя меньше источников. И даже если столько же источников, ты всё равно теряешь связь.

На днях была история об облаве в спортивном клубе в Москве, куда пришла полиция и начала проверять всех «нерусских». Такого раньше было много на улицах, потом на какой-то период почти сошло на нет, а сейчас возобновилось в таком же масштабе, а то и больше. Гораздо больше патрулей, которые выхватывают людей «неславянской внешности» и проверяют. Я про себя думаю, но окей, я же с этим не сталкиваюсь в своей повседневной жизни. У тебя это не откладывается, для тебя этой личной картинки нету. И вот в этом некоторый минус. Вроде для работы тебе это не очень надо, но ты не чувствуешь конкретно атмосферу, меняющуюся атмосферу. Вот в этом минус эмиграции.

Полицейские задерживают Смирнова после пикета в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД России на Петровке, Москва, 28 мая 2020 года. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

— «Настоящее время» провело опрос среди медиаменеджеров, есть ли у редакций деньги на работу. Там один неназванный человек сказал, что у него всё хорошо и, мол, не звоните мне больше. А все остальные сказали, что ситуация плохая. Я думаю о том, что в условиях внезапного и общего обвала, связанного с заморозкой американских денег по уже действующим контрактам, это может привести просто к личным трагедиям, когда люди окончательно поймут, что они взяли на себя ответственность, которая оказалась не по силам.

— Я очень этого опасаюсь, если честно. Думаю, что еще не все понимают, в какой они ситуации находятся. Я могу ошибаться, но кто-то живет в иллюзиях, причем в иллюзиях из серии «через месяц всё наладится и всё будет как раньше», «как при бабушке». Как говорил Александр I, «всё будет как при бабушке».

Я думаю, что это неизбежно приведет, надеюсь, что не прямо к трагедиям, но к кризисам. Потому что с точки зрения медиаменеджера, я, может, ошибаюсь, но это прямо очень тяжелая ситуация.

На тебе сейчас лежит ответственность за людей, которых ты вывез, за людей, которым ты платил зарплату, а теперь особо не можешь. Это же еще и результат того, как ты разговаривал с редакцией, насколько ты честно рассказывал, что и как, как это происходит, и так далее. И я опасаюсь, что будут негативные последствия.

Возьмем «Голос Америки» и «Радио Свобода»: у них вроде бы ситуация сейчас улучшается. Но давайте честно: мы все примерили их судьбу, когда Трамп сказал, что останавливает финансирование и разрывает контракты. Там работают сотни наших коллег, и для многих из них это работа — и единственный источник дохода, и основание для легализации в эмиграции.

Поэтому мне кажется, что это та ситуация, о которой не очень принято говорить, но которую обсуждают буквально все журналисты. И ответственность медиаменеджмента сейчас в том, чтобы минимизировать проблемы и честно говорить о том, что происходит. Это в том числе история про откровенность. И если не быть честным, я думаю, что проблем может быть больше.

Я очень опасаюсь, что нас скоро ждут разоблачения внутри редакций. А почему меня уволили, а этот получает такую зарплату? А еще он ездил на такси в булочную. И главное, это же все будут с удовольствием читать, шарить и смотреть. Смотрите, какие они придурки все.

Вот это проблема, что в кризис все реагируют по разному.

— Связаны ли нынешние проблемы «Медиазоны» с заморозкой американских грантов?

— У нас нет грантов USAID (Агентства США по международному развитию — Прим.ред.), если речь об этом. Но в глобальном смысле, в контексте того, что происходит сейчас у всех, нас эта проблема тоже коснулась.

Напомню, как финансировалась «Медиазона»: в России мы первыми стали использовать модель донатов в медиа, я имею в виду, которая была относительно массовой. При том, что у нас редакция была небольшой, а краудфандинг был очень удачным для нас.

И помогло этому в том числе мое задержание в 2021 году (в 2021 году Сергея Смирнова арестовали за «призывы к несанкционированным акциям» в поддержку Алексея Навального и поместили в центр временного содержания «Сахарово». — Прим. ред.). Приятно знать себе цену, потому что когда меня задержали, потом дали 25 суток, мы собрали 1,65 млн рублей. То есть больше 20 тысяч евро ежемесячными пожертвованиями. На момент начала войны мы имели почти 10 тысяч подписчиков и чувствовали себя уверенно. И когда отключили Visa и Mastercard в России, вся система нашего краудфандинга рухнула.

Грантами мы никогда не умели заниматься профессионально, есть люди, которые это умеют лучше.

Есть стереотип, будто ты идешь по улице, а из каждого окна тебе кидают гранты. Но это же вообще не так работает.

Ты замучаешься эти гранты искать, ты замучаешься доказывать свою эффективность.

И, конечно, когда Трамп полностью разрушил нынешнюю грантовую систему, то это удар по всему гражданскому сектору. Но мне было понятно, что эта модель исключительно с грантами неработоспособна и надо возвращаться к краудфандингу, еще в прошлом году, когда никакого Трампа не было и в помине.

Сергей Смирнов в камере в Сахарово, 4 февраля 2021 года. Фото: «Протестный МГУ»

— Осенью 2024 года у вас была первая большая краудфандинговая кампания после эмиграции?

— Да, у нас была первая кампания, потому что я посмотрел наши цифры, посмотрел наши перспективы, и я понял, что если у нас не будет пяти тысяч подписчиков в следующем [2025] году, то нам придется сокращать активность и людей. Ты можешь надеяться на какие-то гранты, на деньги, которые тебе возьмут и пожертвуют разово. Но это нежизнеспособно.

Средний донат из-за границы выше, то есть люди на чуть большие суммы подписываются. Если в России у нас был средний донат меньше пяти евро, то сегодня в среднем он больше. Но в прошлом году мы не нашли пяти тысяч подписчиков, их было 2600.

— Вы упомянули об эпизоде с «Сахарово», а говорим мы 1 апреля, это день рождения «Новой газеты». Я помню, как мы делали материал в 2021 году, где на фото вы на нарах в спецприемнике. Скажите, пока сидели в «Сахарово», тот номер газеты дошел до вас?

— Да, до меня дошла эта газета. Спасибо большое. На самом деле, одним из самых ярких впечатлений в «Сахарово» был приход Дмитрия Муратова в камеру. Мы только заехали [на арестные сутки].

Муратов пришел буквально на следующий день, очень быстро. Он мне принес книгу очень крутую — фотокорреспондента Роберта Капы. Вообще Муратов знал, что нужно нести заключенным, — взял с собой три главных вещи, которые максимально полезны: шоколад, воду и орехи. Идеальный выбор — калорийное, сладкое, чего не хватает и что можно занести.

— Если вернуться к началу разговора о смысле вашей работы: у меня на глубоко личном уровне нет ни малейших сомнений в важности работы «Медиазоны». Когда вы вели репортаж из суда над моей бывшей женой в прошлом году, для меня «Медиазона» была буквально единственным медиа. Я думаю про других людей, столкнувшихся с репрессиями. Вы для них — основной источник информации.

— Мы всегда писали о судах. Это не очень популярная тема. Но мы считаем, что люди должны понимать, как это происходит. Вот эти суды. Они представляют собой классический прием расправы над неугодными в российском государстве. Буквально начиная с середины XIX века: бесконечные суды, политические расправы. Не просто «мы пошли, расстреляли». Даже в 1937 году это происходило по формальным юридическим процедурам того времени. У нас, как любит говорить Екатерина Шульман, в государстве одни легалисты, то есть всё должно быть в конечном счете оформлено в суде.

Мы рассказываем об этих репрессиях, пока можем, следим за тем, кого объявляют в розыск. Потому что нам кажется, что так меньше людей сядет, больше людей избежит тюрьмы. И чем больше мы постараемся предупредить, тем лучше.

— Во время Большого террора многие вещи шли по упрощенной процедуре, не хватало у государственного аппарата возможностей всё оформить. Сейчас у российского государства та же проблема: им буквально не хватает следователей, чтобы привлечь всех нас одномоментно за всё, что мы, по их мнению, нарушили.

— Я уверен, что им не хватает ресурсов. Плюс они выставляют себе приоритеты, и мы сталкиваемся с классической долгой бюрократической машиной, которая не торопится. У людей на каждом уровне своя скорость. Если нет приказа из Москвы и строгого контроля, всё идет своим чередом. Если Бастрыкин отдаст приказ на всех иностранных агентов возбудить уголовные дела, они справятся. Конечно, бросив все остальные дела, убийства не будут расследовать, что-то еще. Но такого приказа нет, а есть распоряжение «следить за соблюдением иностранными агентами действующего законодательства».

Но мы вообще ошибаемся, когда думаем, что главные репрессии идут против оппозиции и несогласных с режимом. Я всегда в этом плане привожу пример приоритетов государства по поводу уголовных дел. Сколько там дел на иностранных агентов? Ну, сотни. Есть большая составляющая религиозных «экстремистов»; если мы их исключим, то останется меньше тысячи именно политических дел по политическим статьям. Это, кстати, очень много. Это прямо репрессии, это же запугивание, тут не о чем говорить.

Но приоритет государства несколько другой именно. То есть мы не на самом первом месте,

а на первом месте, с точки зрения государства, солдаты и армия. Дел за самовольное оставление части против военных пять месяцев назад, по нашим подсчетам, было уже 12 тысяч.

Я думаю, сейчас там приближается к 20 тысячам уголовных дел. Это называется СОЧ, самовольное оставление части. Очень удобная аббревиатура под слово Сочи, очень хорошо запоминающееся.

СОЧ становится буквально народной статьей. Раньше народная статья была по наркотикам, для полиции очень удобная штука. Теперь люди заезжают в колонию массово по СОЧ. Оппозиция, какие-то журналисты оппозиционные где-то далеко и прямо сейчас [власти] не угрожают. А вот если мобилизованные, контрактники не будут являться на службу, они не смогут продолжать наступление. Если государство с военными не справится, то остальных не запугаешь.

К сожалению, я очень опасаюсь следующего. Власти давно ведут всякие подсчеты, базы контроля. Нам, наверное, кажется, что сейчас высшая степень репрессий. Тебе кажется, что хуже быть не может. А я глубоко убежден, что может быть сильно хуже по политическим статьям, потому что власти знают о большом количестве людей оппозиционных взглядов.

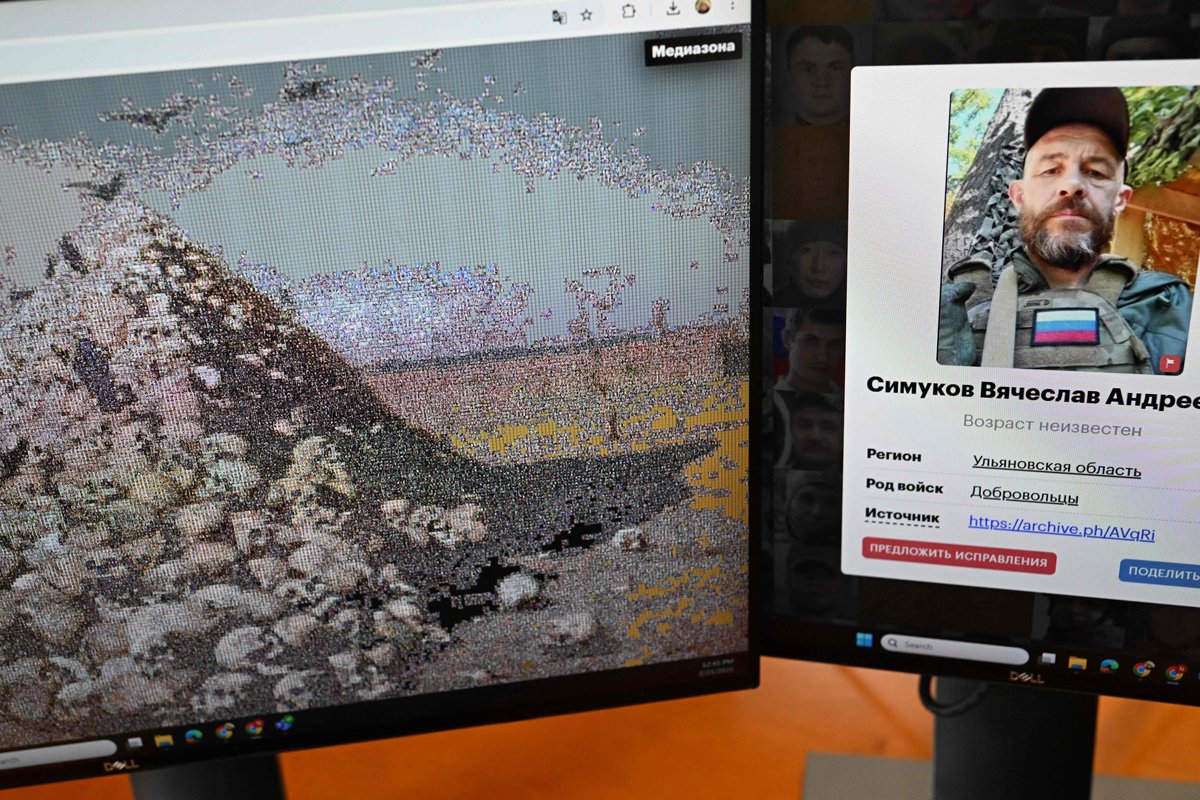

Спецпроект «Медиазоны» о погибших на войне в Украине российских военных, 25 февраля 2025 года. Фото: AFP / Scanpix / LETA

— СОЧ — важный пример того, как органично оказались для вас связаны между собой репрессии и война. Вы внесли важнейший вклад в изучение последствий войны, создав проект «Россия-200», в котором поименно перечислены более ста тысяч погибших на ней россиян. Что будет с этим проектом дальше, с учетом тяжелой финансовой ситуации «Медиазоны»?

— Такие вещи как раз под сокращения не попадают. Мы понимаем, что это чуть ли не ключевая наша задача — продолжить этот проект. Как и продолжить освещение судов в России. Поэтому мы в последнюю очередь будем это всё трогать.

Мы продолжим подсчет потерь; приходится буквально выполнять роль государства, потому что вообще-то это обязанность государства об этом отчитываться. Но государство ведет эту чудовищную войну, еще и скрывает жертвы этой войны по понятным причинам. Если задуматься, 100 тысяч потерь, которые есть с конкретными лицами, это просто показатель того, что действительно происходит у нас в 20-х годах XXI века.

Надо очень важную вещь сказать: что всё-таки это делаем не одни, мы два года уже ведем подсчет совместно с Русской службой «Би-би-си». И особенно важна тут роль волонтеров, потому что без волонтеров и группы добровольцев, которые этим занимаются, силами редакции справиться практически невозможно.

У нас сейчас десять тысяч еще не разобранных некрологов в этом проекте. Ты должен буквально вручную проверять каждый кейс, посмотреть, не попадался ли он раньше. Мне кажется очень важной обратная связь по этому публичному списку. Потому что очень много людей написали и мы довольно много всего скорректировали.

— Какие настроения в редакции сейчас?

— Представляете себе, а как мне ответить на этот вопрос честно, если бы настроения были плохие? Ну что я скажу? Что у нас полный развал, что все пишут резюме и пересылают друг другу на наличие ошибок? Я же не могу так ответить.

Ну, конечно, все опечалены сокращениями и всем прочим. Но я уверен, что есть очень большой подъем из-за успешной кампании, потому что вот сейчас, пока мы говорим, я смотрю, сколько людей на нас подписывается: сейчас у нас 25 человек не хватает до четырех тысяч подписчиков.

Я хочу сказать всем коллегам и читателям: нам надо активней поддерживать друг друга, активней говорить друг другу хорошие важные слова. Меньше хейтить, а больше хвалить всех, потому что это очень сильно поддерживает. Поэтому добрые слова, которые после нашего заявления были сказаны в наш адрес, очень важны для всех, для редакции в том числе.

Но мне кажется, настроения у нас лучше, чем могли бы быть. Резюме, мне кажется, никто не пишет. Этих двоих уволили, в общем, ну и слава богу. Я про себя и Трещанина.

— Как у вас устроено управление редакцией? Потому что, ну, условно говоря, вас уволили, но вы же при этом всё равно всех контролируете и отчитываете за просроченные дедлайны.

— Сейчас я выскажу мысль, которую, быть может, стоило бы скрыть от коллег-журналистов. Последний раз я всерьез отчитывал сотрудников за срыв сроков, кажется, в незапамятные времена. И здесь кроется определенное противоречие: с одной стороны, как редактору мне хотелось бы обеспечить читателям доступ к оперативной информации, с другой — я принципиально избегаю излишнего давления на команду. Давно для себя решил: когда стоит выбор между жестким контролем и человеческим отношением, я выбираю второе.

Понятно, что хронические задержки материалов недопустимы. Но разве уместно в нашем деле, где каждый день приходится противостоять государственному прессингу, устраивать театральные разбирательства из-за дедлайнов? Как будто мы — корпорация, теряющая сотни тысяч из-за опозданий. Давайте называть вещи своими именами: ошибка есть ошибка, но превращать редакцию в авторитарный режим с карательными практиками — путь в никуда.

Мы сознательно отказались от штрафов, KPI и прочих атрибутов «бизнес-подхода». Возможно, это неидеально с точки зрения менеджмента, но

в условиях, когда внешнее давление и так деформирует работу, сохранять человеческое измерение — наш осознанный выбор.

В конце концов, если независимые СМИ начинают копировать методы тех, с кем борются, — в чём тогда смысл нашей независимости?

— Какое отношение к «Медиазоне» сейчас имеет Пётр Верзилов?

— Он фактически перестал быть издателем задолго до 2022 года, его интервью с Дудем просто зафиксировало это положение вещей. Сейчас у «Медиазоны» есть другой издатель — непубличная фигура.

— Чтобы успокоить волнующихся: этот новый издатель не воюет на стороне ВСУ?

— Ну нет, конечно.

Пётр Верзилов на заседании Мещанского районного суда в Москве, 22 июня 2020 года. Фото: Максим Шипенков / EPA

— Если вынести за скобки эту самую очевидную историю про «Россию-200», какой материал «Медиазоны» нужно прочитать человеку, который решает, нужно ли вас поддержать?

— Я бы рекомендовал обратить внимание на тексты, которые редко становятся «громкими», но раскрывают системные проблемы, часто остающиеся в тени. Важная тема, например, связана с судьбой украинцев в российских тюрьмах.

Возьмите, к примеру, наше расследование о деле «Азова» в Ростове. Власти изначально задумывали масштабный показательный процесс в Мариуполе — нечто вроде трибунала над сотнями украинских военных. Однако после обмена пленными пафос схлынул, и судили лишь 24 человека. Среди них — те, кто служил в «Азове» еще до 2022 года, включая девятерых женщин. Их обвинили не в «терроризме» или «убийствах», а в попытке «государственного переворота» — формулировки, абсурдные даже на фоне нынешней риторики. Людям, которые в 2018 году могли быть водителями или техниками, дали по 20 лет.

Отдельно стоит упомянуть материалы о пытках. Мы пишем о том, как украинских военнопленных и гражданских ломают физически и психологически. Эти тексты тяжело читать.

Еще посмотрите на материалы о том, как менты сажают ментов. Вспомните историю из Тосно: местные полицейские фабриковали дела против наркопотребителей, но столкнулись с ФСБ, решившей «наказать» коллег. В итоге одного стража порядка вывезли в лес и пытали, чтобы получить показания. Это не исключение, а система: насилие пронизывает все уровни власти, а его жертвами становятся не только инакомыслящие, но и те, у кого нет ресурсов для защиты.

Загляните в раздел «База розыска», где мы собираем информацию о том, кого российские власти решили искать по уголовным статьям, как, например, Екатерину Шульман.

— Иногда ко мне приходят европейские медиа-консультанты и говорят: ну что же вы так мучаетесь с вашей финансовой моделью. Можно же ввести пейволл, доступ к текстам через платную подписку; из русскоязычных медиа так делает, например, Republic. И я представляю: мы публикуем очередной материал про пытки в России, а в нём ставим заглушку «Если вы хотите получить полное описание случившегося, заплатите нашему изданию».

— Как-то журналист Александр Горбачёв написал для американского Newsweek о наших независимых медиа и их экономической модели. Я запомнил его вопрос: «Мне надо американской публике рассказать, что такое «Медиазона». Вы вообще рассматриваете вариант рекламной модели привлечения финансирования?»

И я задумался: а что мы вообще можем рекламировать на страницах нашего издания? Разве что крем, который нужно применять после травм от наручников, после ударов электрошокером. Какая рекламная модель? Аллё! Хочется всегда этим людям сказать: я посмотрю, как вы будете со своей рекламной моделью сопротивляться репрессиям!

Сергей Смирнов у Мосгорсуда, 8 февраля 2021 года. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

— В соцсетях после вашего заявления «Медиазону» поддерживали, но также критиковали. Было даже несколько претензий сформулированы, почему, мол, кто-то будет даже рад, если «Медиазона» закроется. Первый пункт — это, конечно, про то, что вы грантоеды. Второй — вы представители необъективной журналистики, потому что связаны с ФБК. Но были и те, кто назвал вас слишком критическими к ФБК представителями ОНП-журналистики (Распространенный Алексеем Навальным термин, где ОНП означает «Отбили нашего парня». — Прим. ред.). И еще был грандиозный аргумент, что якобы никому не нужно ваше издание, если вы даже пять тысяч доноров не можете найти. Что вы ответите всем этим прекрасным людям?

— Ну, первый тезис вообще исходит от сторонников Владимира Путина. И мне кажется, реально дискутировать с ними по этому вопросу не имеет особого смысла.

По поводу, с одной стороны, ангажированности ФБК, а с другой стороны, ангажированности против ФБК… Ну, это нормально, когда люди находятся в состоянии такого экстрима. Им любая точка зрения, которая не полностью ложится на их нынешнее мировоззрение, кажется глубоко враждебной.

Я очень хорошо отношусь к ФБК. Мало того, я понимаю, какой у них кризис и как сложно после убийства Навального им теперь существовать. Но это просто факт. При этом я понимаю, что не бывает организаций без ошибок. Кстати, и у нас тоже они случаются. Не написали мы какие-то новости, которые надо было написать. Бывает, какие-то акценты неправильно расставляются. Господи, но нельзя безошибочно работать. Так что вот все эти призывы по поводу того, что мы не соответствуем чьим-то ожиданиям… Ну, очень трудно соответствовать и полностью ложиться в картину мира ожиданий. Так не бывает. Просто мир более разнообразный, люди разнообразны.

Последняя претензия — по поводу пяти тысч подписчиков. Ну, я надеюсь, что это пишут люди, у которых есть пять платных подписчиков на их твиттер-аккаунты, которые платят за такой важный и нужный патриотический контент.

— Можно ли помочь «Медиазоне» из России? И если нет возможности помочь деньгами, то что можно сделать?

— Это два хороших вопроса. Из России формально можно помогать. Мы пока только иностранные агенты, и людей, которых донатят иностранным агентам, пока не преследует.

При этом мы понимаем, что это некомфортная ситуация для подписчиков. Власти в любой момент могут что-то сделать, чтобы нам пожертвовать из России было уже нельзя или опасно. Поэтому мы призываем донатить людей, которые уехали. Мы очень хорошо понимаем тех, кто не хотят и опасаются донатить из России. И в этом плане лучшая возможность — это попросить друзей за границей подписаться на нас.

Если вы не в России (потому что в России это точно может быть опасно), нам можно помочь как волонтер, в том же проекте «Россия-200» по подсчету погибших или в других проектах. Мы сейчас не можем, например, платить фрилансерам за иллюстрации, вот с этим можно помочь.

У нас скоро будет свой VPN, потому что он именно в России нужен. И если вы хотите помочь нам, покупайте наш VPN.

Если вы в России, лучше всего донатить на помощь политзаключенным.

Есть много проектов, много сборов именно в России для политзаключенных, потому что часто их родственники как раз опасаются принимать зарубежную помощь. Это очень важная миссия, в том числе в контексте «Медиазоны»: помогать политзаключенным, потому что мы о них много пишем.

Если вы им будете помогать деньгами, мне кажется, это очень сильно поможет, в том числе нам сделать вывод, что мы делаем работу не напрасно. У нас есть серия роликов о политзаключенных, у нас почти под всеми роликами есть карточки сбора, как помогать.

Самый последний случай — это приговор советскому диссиденту и российскому политзаключенному Александру Скобову. Его семья собирает деньги, и это абсолютно всё нормально и легально. То есть очень много людей, которым в России можно помочь. Если вы опасаетесь отправлять деньги из России независимым медиа, помогайте политзаключенным. По крайней мере, я думаю, это будет одна из последних вещей, до чего дотянется государство.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».