Сражение за Иводзиму было одной из важнейших в японо-американской войне и в целом во Второй мировой, его часто называют «тихоокеанским Сталинградом». Но это лишь одна из многих, хотя и важная битвой Тихоокеанского фронта. Рассказываем о десяти знаковых фильмах, посвященных Тихоокеанскому театру военных действий.

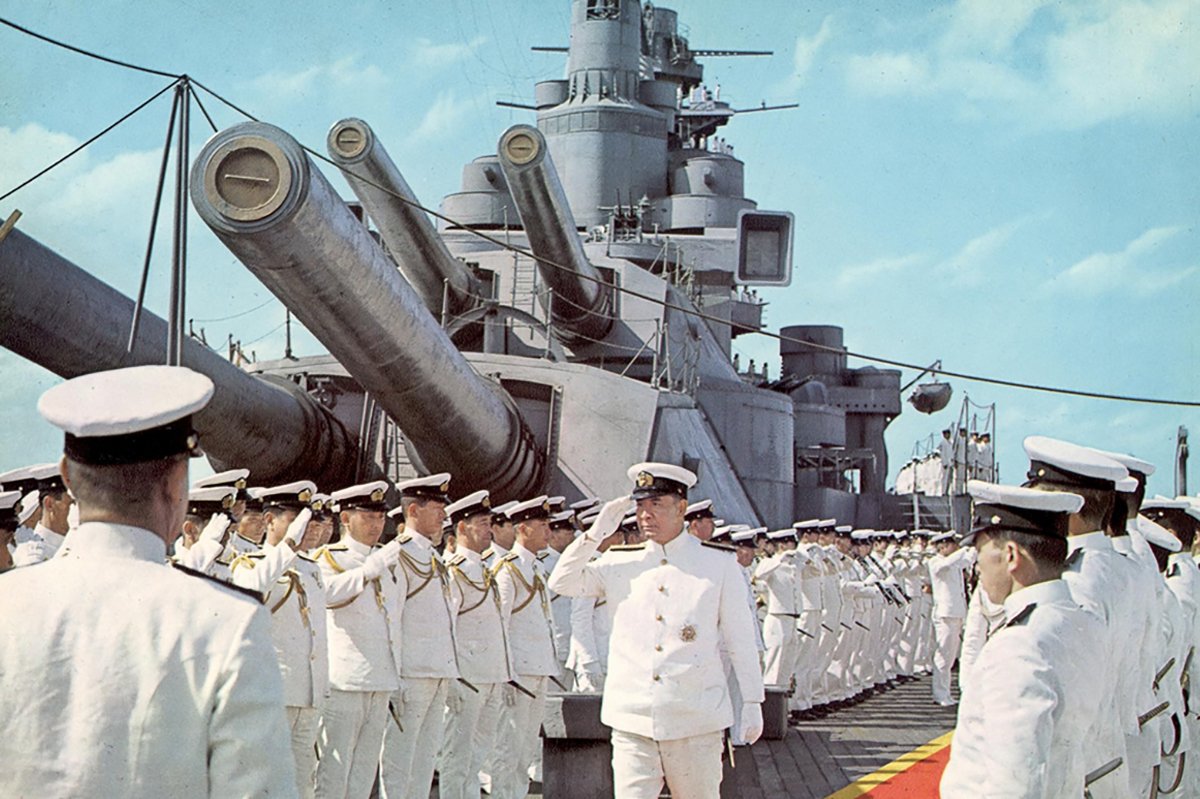

«Они были незаменимы» (They Were Expendable), режиссер Джон Форд, США, 1945

Кадр из фильма «Они были незаменимы» (They Were Expendable). Фото: imdb.com

Военная драма, снятая легендарным Джоном Фордом, который на тот момент уже имел четыре «Оскара». Фильм основан на книге Уильяма Л. Уайта и рассказывает историю эскадрона торпедных катеров во время японского вторжения на Филиппины в начале войны. Кстати, сам Форд служил тогда в ВМС и получил ранение во время съемок битвы за Мидуэй.

Фильм снимался в последние месяцы войны, но Форд сосредоточился на начальном периоде, когда США отступали. Главные герои — друзья-лейтенанты Джон Бриклин (Роберт Монтгомери, кстати, тоже воевал) и Раски (Джон Уэйн). Первый борется за признание эффективности торпедных катеров в противостоянии с большими кораблями. Второй — вояка без страха и упрека, но у него своя драма: романтическая связь с армейской медсестрой Сэнди (Донна Рид), не имеющая будущего, — человек на войне не принадлежит себе.

Форд использует приемы, наработанные в своих знаменитых вестернах и эпических кинополотнах: насыщает персонажами глубину кадра на разных планах, выхватывает моментальные отдельные образы-портреты бойцов, на широких панорамах показывает красоту Филиппин, контрастирующую с жестокостью войны, противопоставляет боевым сценам длительные статические кадры, подчеркивая характеры героев. They Were Expendable стал одним из первых голливудских фильмов, который отошел от упрощенного изображения войны, показав ее трагизм и неоднозначность.

Картину отметили номинациями на «Оскар» за лучший звук и лучшие спецэффекты, она включена в список «10 лучших фильмов 1945 года», по версии The New York Times.

«Отныне и во веки веков» (From Here to Eternity), режиссер Фред Циммерман, США, 1953

Кадр из фильма «Отныне и во веки веков» (From Here to Eternity). Фото: imdb.com

Война, а точнее, атака на Перл-Харбор, где служат главные герои, является здесь фоновым, второстепенным событием. Циммермана на самом деле интересует другое.

Название фильма взято из стихотворения Редьярда Киплинга «Джентльмен в драгунах» о солдатах Британской империи, которые «сбились с пути» и были «прокляты отсюда и до бесконечности» (damned from here to Eternity). История об этом — о сбившихся с пути.

Циммерман на тот момент уже имел признание в Голливуде, в том числе благодаря вестерну «Ровно в полдень» (1952), вызвавшему неоднозначную реакцию, но позднее ставшему классикой. В «Ровно в полдень» образ Дикого Запада использован лишь как декорация для раскрытия острого морально-этического конфликта, а единственная на весь фильм боевая сцена разворачивается незадолго до финальных титров.

Сюжет строится вокруг группы персонажей с разными характерами и социальным положением. Новоприбывший рядовой Роберт Ли Пруитт (Монтгомери Клифт) отказывается потакать прихотям тщеславного командира и вступать в боксерскую команду роты. В ответ он сталкивается с обструкцией и унижениями. Единственный друг Роберта — Анджело Маджио (она из лучших ролей Фрэнка Синатры за всю его карьеру), свободолюбивый весельчак и бунтарь, который в конце концов входит в смертельный конфликт с военной системой. Мелочной тирании командира сопротивляется и сержант Милтон Уорден (Берт Ланкастер), обретающий свою любовь в запрещенной связи с Карен (Дебора Керр) — мятущейся женой ротного.

Конфликт между долгом и чувством так или иначе довлеет над всеми. И хорошего выхода нет ни для кого: кто-то теряет свою любовь, а кто-то — и саму жизнь. Циммерману удалось уникальное сочетание: военная драма, проникнутая меланхолией и амбивалентностью нуара. Американская киноакадемия по достоинству оценила эту работу, присудив восемь «Оскаров», в том числе за лучшую картину и лучшую режиссуру.

«Мост через реку Квай» (The Bridge on the River Kwai), режиссер Дэвид Лин, Великобритания — США, 1957

Кадр из фильма «Мост через реку Квай» (The Bridge on the River Kwai). Фото: imdb.com

Эта экранизация одноименного романа Пьера Буля является первым эпическим проектом Лина, открывающим целый ряд масштабных постановок, среди которых «Лоуренс Аравийский», «Доктор Живаго», «Дочь Райана» и «Поездка в Индию».

Во время Второй мировой войны британский пленный полковник Николсон (Алек Гиннесс) возглавляет группу военнопленных, которых японцы заставляют строить железнодорожный мост в джунглях Таиланда. Вопреки устоявшимся представлениям и жестоким порядкам, он превращает строительство в дело чести британских военных, демонстрируя дисциплину и профессионализм. Целеустремленности Николсона противостоит американский пленный — коммандер Ширз (Уильям Холден), для которого главное — выжить. Успешно сбежав, Ширз, однако, возвращается в составе группы союзных диверсантов, которые должны взорвать мост, чтобы остановить японцев.

Здесь, как и у Циммермана, моральный императив выходит на первый план. И Николсон, и Ширз, при всей их несхожести, ведомы чувством долга — как они его понимают. Что лучше — оставаться офицером и джентльменом в любых условиях или выжить, чтобы потом убить врага? Гиннесс и Холден потрясающе отыгрывают не только своих персонажей, но и эти два кардинально непохожих мировоззрения. Не остается ни правых, ни виноватых: война дегуманизирует всех и всех превращает в жертв.

Такой взгляд в равной степени впечатлил и профессионалов, и массовую аудиторию. «Мост…» стал самым кассовым фильмом 1957 года в США и получил семь «Оскаров».

«Тора! Тора! Тора!» (Tora! Tora! Tora!), режиссер Ричард Флейшер, Киндзи Фукасаку, Тосио Масуда, США — Япония, 1970

Кадр из фильма «Тора! Тора! Тора!» (Tora! Tora! Tora! Tora!). Фото: imdb.com

Этот военно-исторический фильм представляет собой детальную реконструкцию событий недели, предшествовавшей нападению японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Показана подготовка и непосредственное выполнение атаки со стороны японцев, а также медленная реакция, неготовность и стратегические просчеты американского военного командования.

Интересно, что вначале японскую часть картины снимал Акира Куросава, но после двух лет бесплодной работы его сменил Киндзи Фукасаку (в фильм вошла всего одна минута из снятого Куросавой). Съемки консультировали ветераны войны с обеих сторон, в том числе непосредственный автор плана японской атаки Минору Гэнда. Аналитики поначалу встретили фильм очень прохладно, критикуя его за вялое развитие сюжета и однообразную игру актеров. Однако с годами восприятие картины изменилось в лучшую сторону. Отмечают эффектные сцены боев, работу со звуком, уважительное и далекое от стереотипов изображение японских военных. В 2016 году издание Cinema Retro отметило, что фильм «за десятилетия только вырос». «Тора! Тора! Toрa!» высоко ценится и историками, и выжившими в Перл-Харборе за свою точность, а многие зрители указывают фильм как основной источник знаний об атаке на Перл-Харбор.

«Мидуэй» (Midway), реж. Джек Смайт, США, 1976

Кадр из фильма «Мидуэй» (Midway). Фото: imdb.com

Фильм рассказывает о решающей морской битве между американским и японским флотами в июне 1942 года. Благодаря перехвату радиограмм противника американцы узнают о планах напасть на остров Мидуэй. США устраивают неожиданную контратаку, благодаря которой им удается уничтожить значительную часть японской авиации и флота.

Главные герои — американские военные, вынужденные решать задачи совершенно разного уровня. Капитан Мэттью Гарт (Чарлтон Хестон), кроме непосредственных обязанностей, должен разбираться с проблемами своего сына — тоже военного летчика, умудрившегося влюбиться в девушку японского происхождения. Адмирал Честер Уильям Нимиц (Генри Фонда), в свою очередь, действуя во многом на свой страх и риск, планирует контратаку, цена которой может оказаться очень высокой: в случае неудачи всё Западное побережье США окажется под ударом.

По сюжету «Мидуэй» продолжает «Тора! Тора! Тора!» и в отдельных эпизодах даже цитирует его, однако содержательно работа Смайта выглядит скорее как антитеза фильму 1970 года. В последнем события предопределены тем, что генералы, как водится, готовятся к уже прошедшей войне. В то же время многое в «Мидуэе» кажется игрой случая. Как замечает в финале Нимиц-Фонда: «Неужели мы лучше японцев? Или нам просто повезло?»

Хотя критики встретили фильм сдержанно, ему сопутствовал значительный успех в прокате.

«Империя солнца» (Empire of the Sun), режиссер Стивен Спилберг, США, 1987

Кадр из фильм «Империя солнца» (Empire of the Sun). Фото: imdb.com

В начале 1940-х Джейми «Джим» Грэм (первая большая кинороль 12-летнего Кристиана Бейла), британский школьник из высшего среднего класса, ведет привилегированную жизнь в международном поселении Шанхая (территория Шанхая, находившаяся под международным управлением с 1842 по 1943 г. — Прим. ред.). После нападения на Перл-Харбор Япония оккупирует поселение. В хаосе эвакуации Джейми разлучается с родителями и пробирается домой, полагая, что они вернутся. Однако в конце концов ему приходится податься в Шанхай в надежде найти хоть какое-то пропитание. На улице он знакомится с двумя прощелыгами — Бейси (острохарактерный Джон Малкович) и Фрэнком (Джо Пантолиано), а потом оказывается в японском лагере для интернированных иностранцев.

Сценарий фильма написан культовым британским драматургом Томом Стоппардом по мотивам одноименной полуавтобиографической книги Джеймса Грэма Балларда. Фактически это роман воспитания, классическая история взросления. Спилберг мастерски показывает разрушение привычного уклада жизни, установление новой социальной иерархии, лишения войны. Апогей этой безумной реальности — ядерный удар по Нагасаки, который Джейми видит на горизонте и поначалу принимает за божье благословение. Ричард Корлисс из журнала Time отметил, что Спилберг «наполнил каждый кадр энергией с помощью интеллектуальной плотности образов и эмоций», а по мнению критиков сайта Rotten Tomatoes «“Империя солнца” остается недооцененной жемчужиной в выдающейся фильмографии режиссера». Для Бейла роль Джейми стала шагом к звездному статусу.

Фильм отмечен шестью номинациями на «Оскар».

«Тонкая красная линия» (The Thin Red Line), режиссер Терренс Малик, США, 1998

Кадр из фильма «Тонкая красная линия» (The Thin Red Line). Фото: imdb.com

Эта экранизация одноименного романа Джеймса Джонса, рассказывающая о битве за Гуадалканал (1942–1943 годы.), стала для Терренса Малика первой режиссерской работой после 20-летнего перерыва.

Продолжая традиции Циммермана и Лина, Малик стремится максимально дегероизировать войну. Открывают фильм кадры природы и жизни островитян, разительно контрастирующие с армейским бытом, куда вынужден вернуться рядовой Уитт (Джеймс Кэвизел), ушедший в самоволку. Экран заполоняют ранения, смерти, страх, бессчетные страдания, причем японцев жаль так же, как и американцев. В эффектных сценах боев есть свой азарт — другое дело, что победа здесь не самоцель, а лишь способ вырваться из ада.

Логично, что война выступает лишь поводом для разговора о более глубоких вещах. Малик каждому из действующих лиц, даже второстепенным персонажам, раздает внутренние монологи — о любви, боге, памяти. Ни один голос в этом хоре не остался без внимания.

Фильм получил «Золотого медведя» на Берлинале и семь номинаций на «Оскар».

«Флаги наших отцов» (Flags of Our Fathers), режиссер Клинт Иствуд, США, 2006

Кадр из фильма «Флаги наших отцов» (Flags of Our Fathers). Фото: imdb.com

Вопреки устоявшемуся образу Иствуда как носителя безупречной маскулинности, военный сюжет является здесь лишь предлогом, чтобы углубиться в разработку индивидуальных судеб. «Флаги…» — это истории трех рядовых, индейца Айры Хейза и белых Джона «Дока» Бредли и Рене Гэньона, которые участвовали в захвате Иводзимы и среди прочего оказались причастными к водружению американского флага на одном из тамошних холмов, зафиксированному на фотографии, в одночасье ставшей иконической.

Тема «Флагов…» — люди на войне и вне войны. В окопах — опасность, смерть на каждом шагу, бессилие и отчаяние. Но в мирной жизни еще сложнее: груз славы оказывается неподъемным, и каждого ломает на свой лад. Трое ездят по Америке, рекламируя военные займы, но при этом мучаясь угрызениями совести, что они занимают, по сути, чужое место. Айра спивается и умирает от алкоголизма, в Рене просыпается безграничное корыстолюбие, которое так и не конвертируется в успех, а Док хоть и выбился в люди, мучается от постоянных кошмаров. Механизм мифотворчества в соединении с ПТСР оказывается не менее безжалостным, чем пули и снаряды.

И всё-таки в самом финале Иствуд, показывая беззаботное купание подразделения Дока и Айры, когда все еще веселы и живы, дает общий пафосный план горы с флагом и моря с кораблями до горизонта. Жертвы были не напрасны.

«Письма с Иводзимы» (Letters from Iwo Jima), реж. Клинт Иствуд, США, 2006

Кадр из фильма «Письма с Иводзимы» (Letters from Iwo Jima). Фото: imdb.com

Сценарий этой драмы, показывающей битву за Иводзиму с японской перспективы, был написан японо-американской романисткой Айрис Ямаситой и Полом Хаггисом, ранее работавшим с Иствудом над «Малышкой на миллион» и «Флагами наших отцов».

Фильм рассказывает о битве за Иводзиму с точки зрения японских солдат и является дополнением к «Флагам наших отцов», в котором та же битва показана с американской стороны; оба фильма снимались параллельно. «Письма…» почти полностью сделаны на японском языке, с несколькими эпизодами на английском. Пожалуй, впервые в истории Голливуда были сняты два фильма про одну битву, показывающие событие по обе стороны конфликта.

По сути, основной сюжет «Писем…» — это развернутый флешбэк: историю обрамляет сцена нашего времени, когда в 2005 году японские археологи, исследуя туннели на Иводзиме, откапывают пакет с письмами. Их авторы — генерал-лейтенант Тадамиси Курибаяси (Кэн Ватанабэ) и рядовой первого класса, мобилизованный пекарь Сайго (Кадзунари Ниномия).

Далее действие переносится в 1944 год, на Иводзиму. Сайго скучает по жене и новорожденной дочери, роет окопы на берегу вместе со своим взводом, получает побои от капитана за «непатриотичность» — будни солдата империи. Курибаяси, приняв командование гарнизоном, вступает в конфликт с другими офицерами, которые не согласны с его стратегией. Генерал узнает, что Япония не может прислать подкрепление, и поэтому приказывает срочно копать туннели и бункеры: так больше шансов продержаться, поскольку на открытой местности у американцев будет многократный перевес. Американские самолеты и корабли обстреливают остров, после чего морские пехотинцы США высаживаются на берег и ценой тяжелых потерь развивают наступление.

Иствуд мастерски прописывает батальные сцены, выстраивает драматургию фильма, всё более сгущая атмосферу утрат и отчаянного героизма. Однако главная ценность этой истории — именно письма. Голоса генерала и рядового, полные нежности и любви к близким, воспоминания о бесконечно далекой мирной жизни. Этот непафосный искренний мотив выгодно отличает фильм среди прочих в своем жанре.

«Письма с Иводзимы» имели достаточно скромные показатели в американском прокате, однако благодаря отсутствию стереотипов и уважительному отношению к героям были высоко оценены японскими критиками и зрителями. Картина отмечена «Оскаром» за лучший звуковой монтаж и «Золотым глобусом» за лучший фильм на иностранном языке.

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge), режиссер Мел Гибсон, США — Австралия, 2016

Кадр из фильма «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge). Фото: imdb.com

Фильм снят по реальным событиям. Протагонист Hacksaw Ridge, военный медик Десмонд Досс (Эндрю Гарфилд), будучи христианином-адвентистом седьмого дня, отказался носить или использовать какое-либо оружие. Досс стал первым человеком, отказавшимся от военной службы по соображениям совести, награжденным Медалью Почета за службу, превышающую служебный долг.

Собственно, выбор Досса — не столько даже религиозный, сколько экзистенциальный: в детстве он чуть не застрелил своего пьяного отца, угрожавшего его матери. После нападения японцев на Перл-Харбор Досс записывается в армию в качестве санитара — и вот тогда его вера подвергается испытаниям. В конце концов военный трибунал снимает обвинения, поскольку пацифизм такого рода защищен Конституцией США.

Момент триумфа для Досса настает, когда после тяжелейшего боя за хребет Маэда (переводится как «хребет Ножовка», на английском — Hacksaw Ridge) на острове Окинава он за одну ночь спасает десятки раненых американцев и японцев и становится для своего подразделения кем-то вроде живого талисмана; как говорит Доссу командир, «парни не верят в бога, но верят в силу твоей молитвы».

Это простой, но добротный фильм, замысел которого пролежал в «сценарном аду» 14 лет, стал триумфальным возвращением Гибсона в режиссуру после ряда скандалов, приведших к его фактическому самоустранению из профессии. В равной степени роль Досса помогла Гарфилду, обретшему неожиданную славу в образе Человека-паука, напомнить о себе как о серьезном актере.

«По соображениям совести» собрал в мировом прокате более 180 млн долларов и был отмечен номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус».

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».