Российская угледобыча всегда была вредна для природы и для здоровья живущих рядом людей. А теперь еще и стала рекордно убыточной — без европейского рынка, субсидий из бюджета и тарифных поблажек РЖД. Она не нужна ни жителям шахтерских регионов, ни зарубежным покупателям, которые боятся санкций. И только владельцы компаний хотят выкапывать всё больше угля. «Новая-Европа» поговорила с жителями Кузбасса и изучила ситуацию в угольной отрасли. Рассказываем, что происходит на «территории протестного парадокса».

«У меня и так легких нет»

«Нам не нужна тут углепогрузка! Хоть тут 25 [железнодорожных] путей будет. Нас это не волнует!» — возмущается житель кузбасского поселка Верх-Подобас. Здесь один из крупнейших российских добытчиков топлива, «Сибантрацит», собирается построить железнодорожную станцию для перевалки угля. «Мы говорим «нет»!» — восклицает другая участница собрания, которое прошло 24 января 2025 года. Несколько десятков человек поддерживают ее аплодисментами и возгласами: «Правильно!»

Протест жителей Верх-Подобаса и соседних с ним поселков Берензас и Черемза хорошо иллюстрирует парадокс Кузбасса, где добывается почти половина угля России. Часть его жителей, шахтеры, хотят, чтобы добыча расширялась, особенно в условиях острого кризиса отрасли, ставшей в 2024 году убыточной. Шахтерам ведь нужна какая-то работа и зарплаты, и они протестуют против закрытия шахт и сокращения добычи.

А другая часть хочет совсем обратного — чтобы угольщики оставили их в покое. Почему — эмоционально объяснил участник встречи с менеджментом «Сибантрацита» жителей Верх-Подобаса, прошедшей в конце января этого года.

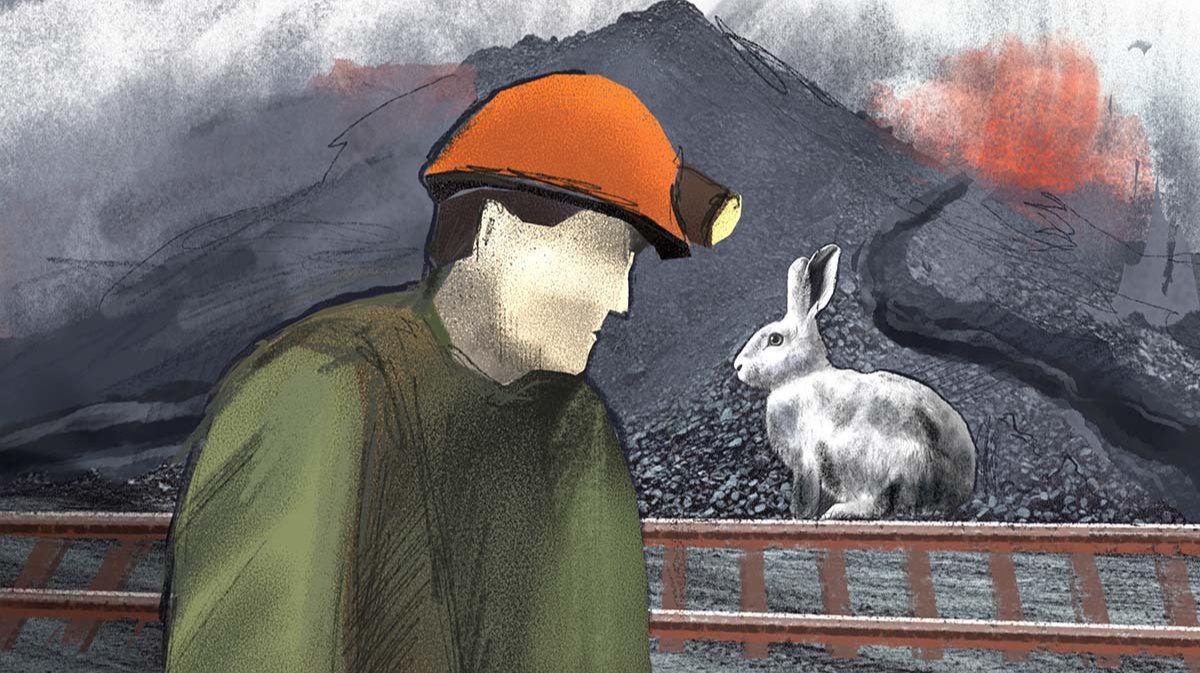

«Я 20 лет на шахте проработал… У нас вся тайга черная, у нас зайцы серые бегали, лисы бегали черные. И вы хотите еще рядом с нами делать углепогрузку? У меня и так легких нет»,

— заявил бывший шахтер.

В прошлом году на Кузбассе наблюдалось вдвое больше, чем годом ранее, проявлений социальной нестабильности: в 2024 году их было 31, а в 2023 году — 17. Это сокращения, задержки зарплаты, банкротства компаний и остановки добычи и, как следствие, коллективные трудовые и экологические протесты.

Жители поселка Берензас записывают обращение собственникам «Сибантрацит», выступая против строительства угольной инфраструктуры рядом со своими домами, Кемеровская область

До этого такой всплеск конфликтов и протестов был только в 2020 году — тогда протестующие против строительства двух углепогрузочных станций кузбассовцы блокировали технику, перекрывали дороги и разбили палаточный лагерь, который потом разгоняли силовики.

Разбираться с нынешним всплеском недовольства Владимир Путин в конце прошлого года поручил мужу своей племянницы Анны Цивилевой — министру энергетики Сергею Цивилеву, который до прихода в правительство в мае 2024 года шесть лет работал губернатором Кузбасса. По данным издания «Проект», семья Цивилевых контролирует угольную группу «Колмар» (входит в первую двадцатку добывающих компаний).

Источником примерно трети «тревожных информационных поводов» в 2024 году стала кузбасская шахта «Инская». Около 400 шахтеров ежегодно добывали тут 1,5 миллиона тонн угля. Относительно общей добычи Кемеровской области в 2024 году — 198 миллионов тонн — это немного. Но добыча тут остановилась резко и полностью, и концентрация протестных событий здесь была самой высокой: работники «Инской» осенью объявляли забастовки и голодовку, добиваясь выплаты долга по зарплате примерно в 60 миллионов рублей. Из-за этих задержек в отношении гендиректора возбуждали уголовное дело, владельца шахты арестовали. В конце года больше половины угольщиков уволили.

Как в кризис работают шахты

Сотрудники «Инской» отказались разговаривать с «Новой-Европа» о ситуации в шахте. Но вот с сотрудниками других предприятий Кузбасса поговорить удалось. Шахты закрывают, потому что компаниям выгоднее не прокладывать дорогостоящие выработки на глубине сотен метров под землей, а добывать открытым способом, то есть строить разрезы, объяснил работник одной из угольных компаний Григорий (его настоящее имя известно «Новой-Европа»). «Там и убытки минимум, максимум прибыли», — добавляет он. Собеседнику известна также ситуация и на нескольких других предприятиях региона.

На шахте «Первомайская», говорит Григорий, «не выдают СИЗ (средства индивидуальной защиты. — Прим. ред.) уже долгое время, был очень долгий период по задержке зарплаты». На другой шахте, «Березовской», схожая ситуация, говорит Григорий. Его слова подтверждают публичные жалобы в соцсетях на задержки зарплаты и отпускных продолжительностью в несколько недель.

Местные власти признали эти жалобы справедливыми, объясняя, что из-за убыточности угольной отрасли появились «риски полной остановки производственной деятельности».

Григорий также рассказал о задержках зарплаты и на «Спиридоновской», оборудование которой, по его информации, «часто выходит из строя». В кемеровском паблике в сети VK «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» обсуждают задержку зарплаты сотрудников подрядных организаций этой шахты. Руководство подрядчиков, по утверждению автора поста, «придумывает тысячу оправданий, тянет время и не отдает шахтерам заработанные тяжелым физическим трудом деньги».

А на «Анжерской-Южной», по словам нашего собеседника, «промахнулись на 300 метров» от угля при прокладке нового участка, и около года на нем не было добычи. Из-за этого пришлось сократить шахтеров: «Угля нет, денег нет, и проходку (участок добычи. — Прим. ред.) всю распустили». В итоге в декабре 2024 года и на других участках «Анжерской-Южной» начались сокращения — обещают уволить примерно седьмую часть сотрудников.

Зарплату шахтерам часто задерживают из-за того, что Ростехнадзор еженедельно приостанавливает горные работы сразу на нескольких участках (от 3 до 15 в неделю) или шахтах из-за высокой концентрации в шахте смеси угольной пыли и метана — она может приводить к взрывам.

Полицейские у шахты «Листвяжная» после аварии, Кемеровская область, 27 ноября 2021 года. Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Последний раз так случилось на шахте «Листвяжная» в 2021 году — тогда погиб 51 шахтер. Из-за концентрации взрывоопасной смеси в воздухе в 2024 году Ростехнадзор, ссылаясь на потенциальную угрозу подземных взрывов, 228 раз приостанавливал горные работы в Кемеровской области на срок от нескольких дней до трех месяцев.

БелАЗы прыгают в карьеры

В конце 2024 и начале 2025 года появилась новая и также весьма тревожная угроза безопасности труда в шахтах. Из-за финансовых проблем стали меньше ремонтировать подземное оборудование или откладывать ремонт на неопределенный срок, рассказал «Новой-Европа» Антон Лементуев, горный инженер из Кузбасса и эксперт группы Green Think Tank по угольной промышленности и охране окружающей среды. Машины и инструменты горняков стали чаще ломаться, что особенно опасно под землей.

Шахты системно экономят на промышленной безопасности — и это уже вывод не экспертов, а Ростехнадзора. «Собственники [так] поиздержались на праздниках, [что] выполнение плана любой, даже самой страшной ценой требуют?» — задается риторическим вопросом в своем телеграм-канале представитель надзорного органа Андрей Виль, комментируя данные о том, что только в январе 2025 года Ростехнадзор 20 раз приостанавливал работу шахт из-за потенциальной угрозы взрыва. В ответ на просьбу дать комментарии для этой статьи Виль заблокировал корреспондента «Новой-Европа» в телеграме.

Руководство шахт прекрасно понимает огромные риски подземных работ с неисправной техникой, добавил Лементуев. Поэтому в этом году

менеджеры «скорее будут останавливать производство и отправлять людей в вынужденный отпуск с частичной оплатой, чем будут добывать в небезопасных условиях»,

говорит эксперт.

При этом работать опасно не только под землей, но и в открытых карьерах, говорят трое наших собеседников: Антон Лементуев, работник одного из энергетических предприятий Кузбасса Владимир и региональный активист и эколог Петр (имена двоих последних изменены и есть в распоряжении «Новой-Европа»). Петр говорит, что за последние годы уровень безопасности труда на разрезах сильно упал.

«Собственник требует: давай уголь на-гора, а каким образом — его не волнует, поэтому руководство вынуждено идти на нарушения», — отмечает эколог. Например, по его наблюдениям, при добыче открытым способам в разрезах неправильно отсыпают горную породу, что чревато оползнями. Из-за этого, говорит активист, «БелАЗы у нас «прыгают» в карьеры» (с примерами таких случаев можно ознакомиться по ссылкам — раз, два, три).

Погрузка угля в самосвал БелАЗ на Черниговском разрезе, Берёзовский, Кемеровская область, 4 апреля 2016 года. Фото: Илья Наймушин / Reuters / Scanpix / LETA

При этом за опасные работы платят совсем не много. По данным Росстата, средняя зарплата до налогов в угледобыче Кузбасса в ноябре 2024 года — 115 тысяч рублей, а в целом по России в этой отрасли — 120 тысяч рублей. В номинале в ноябре 2024 года она выросла год к году на 13,5%, при официальной инфляции 9,5%.

Но шахтеры под землей зарабатывают куда меньше — 75–90 тысяч, говорят трое наших собеседников из Кузбасса. В кемеровской группе в сети VK можно прочитать о еще меньших зарплатах — например, 50 тысяч рублей в мае 2024 года. Значительно выше заработки в карьерах: больше всего получает водитель БелАЗА на разрезе — 120–150 тысяч и иногда больше, рассказали нам жители Кузбасса.

Черная от угля река Уса встречается с желтой от золотодобычи Томью, Кемеровская область

«Река потечет черного цвета»

Зарплата и сокращения — не единственное, чем недовольны в Кузбассе. «Новая-Европа» нашла пять «горячих точек» на карте региона, жители которых в 2024 и в начале 2025 года выступали против расширения добычи из-за загрязнения воздуха и воды.

«За разрез, чтобы строить, и дорогу или нет? Поднимите руки, кто против», — спрашивает зал худощавая женщина средних лет в очках. Поднимают руки несколько десятков человек, а именно все без исключения участники встречи жителей крошечного поселка Тутуяс (население — как раз около 50 человек) с местной администрацией. «Все против, все!» — отвечают ей несколько голосов. Сход прошел в начале августа прошлого года.

Тутуяс находится в той части Кузбасса, где угледобычи совсем немного. Правый берег реки Томь в советское время был неприкосновенен, рассказывает Владимир, сотрудник одной из энергокомпаний региона. Причина в том, что правые притоки реки дают около 80% воды главным городам Кузбасса — Новокузнецку и Кемерово, добавляет кузбасский эколог Петр.

Теперь же «Кузбассразрезуголь», один из крупнейших угледобытчиков, хочет построить на притоке правого берега огромный Чексинский разрез с добычей до 15 млн тонн в год, который примыкает непосредственно к границе заповедника Кузнецкий Алатау.

Это отравит нетронутую пока еще тайгу, место обитания десятков краснокнижных видов млекопитающих и птиц. Там, где строят угольные разрезы, «воздух можно месить ложкой или лопатой грести из-за смога», говорит кузбасский эколог Петр. А река Томь, по которой, по словам местных жителей, на протяжении почти 40 километров уже и так тянется полоса черной воды из-за частиц угля в воде, станет еще грязнее. Потому что ее приток, река Чексу, «будет просто уничтожена», говорит на видео схода в Тутуясе Алексей Чиспияков, экологический активист и глава общины шорцев, местного коренного народа. «Я уверен, что если разрез придет, то река [вся] потечет черного цвета», — добавляет он. В августе 2024 года кемеровцы провели 15-километровый сплав по реке Чумыш, протестуя против загрязнения горных рек угольными карьерами.

Жители Кемеровской области провели сплав по реке Чумыш в защиту рек Горной Шории от угольных разрезов

По тем же причинам — против стройки нового разреза — протестуют жители кузбасского поселка Апанас в Кузбассе, а кемеровцы из Верх-Подобаса требуют отменить постройку станции погрузки угля. В поселке Тальжино выступали против размещения по соседству с ними угольных складов, а в Высоком — против перевозки топлива через населенный пункт. Жители последнего говорят, что их «достала возня с углевозами», поэтому они раз в полгода пытаются перекрыть дорогу и вызвать на разговор представителей областной администрации, рассказал нам кузбасский эколог Петр. В итоге дневную перевозку ограничивают, но ночью углевозы по-прежнему идут, добавляет он.

«Люди озабочены экологией. Они понимают, что деградация окружающей среды ведет к деградации человека. Власть провела индустриализацию, а разрулить ее последствия не может. И всё это заходит в тупик»,

— рассуждает в разговоре с «Новой-Европа» работник кузбасской энергетической компании Владимир.

В местных пабликах можно найти подтверждение этого недовольства. Например, год назад кузбасский телеграм-канал «Инцидент Кузбасс» опубликовал реплику с пояснением о том, что это реакция подписчика на передачу сельхозземель под угледобычу: «Из-за горы, насыпанной БелАЗами рядом с Центральным районом Прокопьевска, солнце скоро будет выходить не в 8 часов утра, а ближе к обеду! Дышать совершенно нечем!!! Всё вышестоящее руководство живёт в Москвах и дальше, и всем пофиг на каких-то там кузбассовцев! ОДУМАЙТЕСЬ!!! Потом ещё удивляются, что люди бегут из Кузбасса!»

Поддержать независимую журналистику

Отрицательная экономика

Сокращение шахтеров, задержки зарплаты и экономия на безопасности и экологии — это прямое следствие вторжения в Украину. Например, одна из самых пострадавших в 2024 году шахта «Инская» до войны большую часть своей продукции продавала на металлургические комбинаты Европы. В целом же из России из года в год экспортируется почти половина всего добытого угля.

В прошлом году, по данным консалтинговой компании NEFT Research, в два-три раза по сравнению с пиковым 2022 годом упали цены на энергетический уголь и антрацит и на 35–50% — на коксующийся уголь. В итоге, по данным Росстата, за 11 месяцев 2024 года (более свежие данные не опубликованы) угольная отрасль России потеряла больше, чем заработала. Больше половины компаний получили суммарный убыток в 228 млрд рублей, и только 47% шахт и разрезов смогли выйти на прибыль (ее общая сумма за 11 месяцев — 159 млрд руб — сильно не дотягивает до общего убытка).

Поэтому и годовая выручка от экспорта российского угля в 2024 году сократилась на 22%, до 25 млрд долларов, по оценкам, которыми с «Новой-Европа» поделилась компания CREA (она специализируется на исследовании энергетики и ее влияния на окружающую среду). Одна из причин — крупнейший покупатель российского топлива, Китай, снизил импорт угля из России на 7%, до 93 млн тонн в год.

Пекин в начале 2024 года восстановил действовавшие до весны 2022 года импортные пошлины на российский уголь. Китай сделал это, не только чтобы защитить собственных производителей, но и опасаясь вторичных санкций после включения в американский SDN-лист крупнейшего российского угледобытчика, СУЭК, и еще одной крупной компании сектора, «Мечел».

При этом мировые цены на уголь и до нападения на Украину были такими же низкими, как сейчас. Однако таких убытков, как в 2024 году, не было с 2017 года (у Росстата нет более ранней консолидированной статистики по отрасли), если не считать ковидного 2020 года. Потому что до войны у российских угольных компаний не забирали столько денег бюджет и РЖД, сказал нам пожелавший остаться анонимным отраслевой аналитик.

В целом, по данным аналитической компании АЦ ТЭК, российская угольная отрасль в 2022–2024 годах потеряла 0,5 трлн рублей из-за выросших тарифов РЖД и двух пошлин, экспортной в России и импортной в Китае. Плюс к этому куда дороже стала аренда вагонов под уголь, к осени 2024-го ее ставки достигли исторического пика, пишет NEFT Research.

На падение мировых цен в 2023–2024 годах наложилось то, что сейчас железная дорога забита военными грузами и страдает от нехватки людей, поэтому РЖД отменяет действовавшие раньше льготы на перевозку угля. А расходы добывающих компаний выросли. Они вынуждены переплачивать за технику и кредиты, потому что отрезаны от импорта оборудования из-за санкций. Кроме того, по компаниям бьет взлетевшая инфляция и высокая ставка ЦБ, перечисляет причины кризиса аналитик Исаак Леви из CREA в разговоре с «Новой-Европа». И в 2025 году все эти сложности вряд ли исчезнут, добавил он.

Экономика отрасли «останется отрицательной» даже после того, как с января 2025 года правительство России отменило экспортные пошлины на разные виды угля,

пишут аналитики NEFT Research. Даже если РЖД — главный бенефициар изъятий из отрасли, с «призом» в 300 миллиардов рублей за три года, — согласится ослабить тарифы, ситуация сильно не изменится, отмечают авторы доклада NEFT Research. Чтобы избавить угледобычу от убытков, нужны либо прямые субсидии из бюджета, либо кардинальное снижение ставки аренды вагонов РЖД.

Погрузка угля в железнодорожные вагоны, Красноярский край, 19 апреля 2022 года. Фото: Александр Мандзюк / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Собственники шахт и разрезов, вероятно, сумеют пролоббировать господдержку в той или иной форме, предполагает эксперт по угольной промышленности Антон Лементуев. Именно поэтому угольщики сейчас и запускают новые проекты — в ожидании госпомощи или в надежде на резкий рост спроса и цен в азиатских странах. Но наращивать торговлю с Россией им мешают блокирующие санкции, под которыми почти все крупнейшие производители топлива, а также опасение попасть под вторичные санкции, которыми чреваты почти любые операции с российскими контрагентами.

NEFT Research считает, что экспорт угля из России может вырасти к 2030-му на 20% за счет кратного роста спроса в Китае, Индии и других странах Азии. Но только в том случае, если ослабнут вторичные санкции и покупатели не будут опасаться работать с Россией, резюмируют аналитики этой компании.

При этом жизнь убыточной отрасли продлевают связанные с властью крупные бизнесмены из других сфер. «Им нужен уголь для обеспечения собственной инфраструктуры: производства электроэнергии и выплавки металла. В том числе для выполнения военных заказов», — говорит Антон Лементуев. По данным журнала Минэнерго «Уголь», из внутреннего потребления угля в примерно 180 миллионов тонн около половины топлива сжигается на электростанциях, а пятая часть продается производителям металлов.

Что ждет Кузбасс в будущем

Упадок российской угольной промышленности будет продолжаться, потому что надежды на рост продаж топлива могут не сбыться. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт угля из России будет плавно падать: со 196 млн тонн в 2024 году до 185 млн тонн в 2025 году, 180 млн тонн в 2026 году и 178 млн тонн в 2027 году.

На это есть две основные причины. Во-первых, Китай, ставший главным покупателем российского топлива после начала войны, наращивает собственную добычу и быстро развивает возобновляемые источники энергии, сказала «Новой-Европа» независимый энергетический эксперт Татьяна Ланьшина.

А во-вторых, Европа не вернется к прежним закупкам, «даже если представить себе достаточно фантастический сценарий, в котором в какой-то момент с России будут сняты санкции», говорит Ланьшина. Евросоюз уже приложил массу усилий для того, чтобы найти других поставщиков угля, да и в целом сокращает его потребление в русле политики энергетического перехода. Нападение на Украину лишь ускорило этот процесс, отмечает эксперт.

Внутри России потребление тоже может упасть из-за продолжающегося перевода нынешних угольных электростанций на газ. В этом заинтересован «Газпром», лишившийся премиального европейского рынка, говорит «Новой-Европа» Антон Лементуев. Из-за внешних и внутренних причин, полагает он, через десять лет добыча угля как топлива может упасть вдвое, до 200–250 млн тонн в год, из-за чего закроется много угольных компаний и усугубится социальный ущерб добывающим регионам.

Есть, правда, и другой сценарий. Россия может построить новые угольные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке для экспорта электроэнергии на растущий рынок Китая (российский бизнес обсуждал планы угольных, ветряных и гидростанций для продажи энергии соседу) и таким образом сохранит 100–150 млн тонн из выпадающей добычи. Но даже если найти огромные инвестиции для этого (что очень сложно в условиях санкций и войны), то, отмечает эксперт,

придется в обозримом будущем национализировать угольную индустрию, создав что-то вроде госкорпорации Росуголь.

Прямой контроль государства над стратегическим ресурсом, нужным для электрогенерации и выплавки чугуна и стали, Лементуев считает более реалистичным вариантом спасения отрасли, чем раздачу денег угольным компаниям. Особенно в военное время. Но и в этом случае без субсидий будет не обойтись: уволенным шахтерам придется выдавать пособия из казны.

Жилые дома в частном секторе Киселевска рядом с угольным разрезом Шахты №12, Кемеровская область

А пока всё будет идти, как идет: одни угольщики будут продолжать терять работу и зарплату, а в других районах Кузбасса новые разрезы будут отравлять пока еще уцелевшую сибирскую природу. «Скорее всего, зарплаты будут постепенно отставать от цен, жизнь в угледобывающих регионах будет деградировать», — говорит Лементуев.

Это заложит основу для новых волнений в центрах добычи, особенно если ситуация продолжит ухудшаться, говорит «Новой-Европа» Исаак Леви из CREA. Но в краткосрочной перспективе падение уровня жизни шахтеров не создаст проблем для власти — если, конечно, недовольство не будет использовано какой-то политической силой, сказал Лементуев. А этого пока не предвидится.

Кузбасская журналистка и экоактивистка Наталья Зубкова говорит, что протесты на разных предприятиях из-за зарплат и закрытия шахт продолжатся, но будут точечными. Экологические протесты, добавляет она, тоже никуда не денутся. Поэтому Зубкова называет Кузбасс «территорией протестного парадокса», где жители протестуют одновременно и против работы угольных предприятий, и против их закрытия. Однако вряд ли мы увидим масштабные протесты шахтеров по образцу 1980–1990 годов.

«Люди не будут объединяться. Даже не знаю, какого масштаба должен быть триггер, чтобы люди отреагировали. Лидеров протестов нет. Их либо посадили, либо они уехали»,

— сказала Зубкова «Новой-Европа».

Решать массу накопившиеся экономических и социальных проблем власть должна была десятилетия назад, а теперь момент уже упущен, сетует Татьяна Ланьшина. Нужно было развивать другие отрасли, переобучать угольщиков и помогать им искать другую работу. Иными словами, перепрофилировать целый регион, как это успешно произошло, например, с немецким Руром. Такая диверсификация — «работа не на одно десятилетие, а сейчас в Кузбассе все заняты тем, как выжить конкретно сегодня», говорит эксперт. Пока же власти только латают дыры в отрасли, а это постепенно будет повышать «градус депрессивности» в угольных регионах, заключает Ланьшина.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».