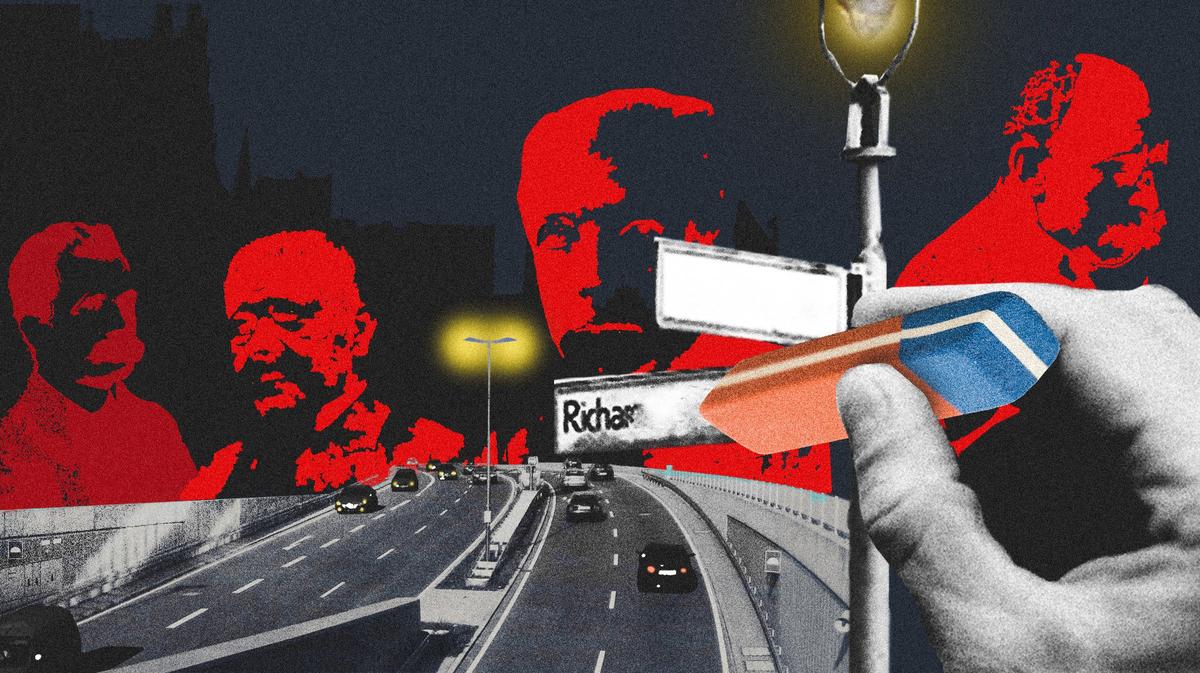

Нападение России на Украину вызвало волну переименований улиц в странах, когда-то входивших в СССР: в Украине, Латвии, Эстонии, Кыргызстане. Так общества решили дистанцироваться от агрессии России и от ее культурного влияния. Возможно, и самой России когда-нибудь придется обсудить и сменить названия улиц Войковская, Дзержинского и Кирова. Дата-отдел «Новой-Европа» совместно с изданием Süddeutsche Zeitung изучил, как этот процесс организован в стране, которая почти 80 лет пытается осмыслить свое трудное прошлое, и продолжает переименовывать улицы даже в 2022 году. На примере семи городов, 126 улиц и 105 исторических личностей рассказываем, как была устроена и чем закончилась денацификация Германии.

В 2012 году, впервые после послевоенной волны переименований в 1945-1949 годах, в Германии началась масштабная ревизия названий улиц. В 1940-х, во время оккупации Западной Германии союзниками, были заменены тысячи названий в честь Гитлера, Геринга, Геббельса, а также военных, политиков и “героев” периода национал-социализма.

Спустя семьдесят семь лет оказалось, что тогда переименовали не все. Часть участников национал-социалистических организаций смогла утаить свое прошлое, сделать карьеру в демократической Германии и «получить» улицы в свою честь уже после войны. Взгляд на некоторых действующих лиц тридцатых-сороковых со временем изменился, благодаря масштабным исследованиям архивов и дневников. Кроме того, с годами менялись представления общества и о масштабе преступлений нацистов, и о том, что такое вина.

Есть миф, что немцы сразу после поражения отреклись от нацизма и стали демократами. Однако это не так. В начале 1950-х годов 40% респондентов заявляли, что 1933-1939 годы были лучшим временем в германской истории, а треть считала Гитлера выдающимся государственным деятелем. Вплоть до 1980-х можно было услышать от военного поколения: «Не всё было так плохо при Гитлере — если бы только он не начал войну!», ― писало агентство DPA.

Вид на центральный вокзал Штутгарта с Кёнигштрассе (апр. 1938 / май 2019)

© Bayerische Staatsbibliothek — Heinrich Hoffmann / Google Street View

Денацификация и осмысление трудного прошлого оказались крайне длительным и болезненным процессом для немецкого общества. Он занял десятилетия.

Страны-союзники начали денацифицировать отдельные регионы Германии с 1944 года. Военные власти союзников не только арестовывали и судили нацистов. Они перестроили сами институты Германии с тоталитарных на демократические.

Были запрещены и распущены партия НСДАП и связанные с ней организации ― СС, гитлерюгенд, тайная полиция (гестапо), армия (вермахт). Из уголовной полиции, судов, университетов, СМИ увольняли всех активных сторонников нацизма. Пересматривалось законодательство, реформировалась система образования.

Всего к 1947 году были уволены или столкнулись с ограничениями в занятии должностей почти 1,2 млн человек ― больше 17% населения.

В 1949 году союзники (США, Великобритания и Франция) ушли из западной Германии. И денацификация начала тормозиться сама собой. Основная масса судей, чиновников среднего и низшего уровня смогли избежать наказания и даже успешно продолжить карьеру в новом государстве.

«Ответственность за преступления Третьего рейха возлагалась на Гитлера и его приближенных. В обществе были распространены представления о немцах как жертвах войны (благодаря бомбежкам) и о благородной миссии вермахта на Восточном фронте, защищавшего Германию от большевизма», ― объясняет Николай Власов, историк, специалист по истории Германии XIX-XX веков.

Тем не менее на первом этапе была достигнута важная цель ― создание стабильного демократического государства и впечатляющий экономический рост. За десять лет Германия восстановилась и снова вошла в число развитых государств мира.

В 2000-х жители все чаще начали обращаться с инициативами переименовать ту или иную улицу. Пока в 2012 году город Фрайбург впервые не инициировал исследование сразу 1300 топонимов.

С этого момента многие муниципалитеты Германии начали проводить ревизии названий улиц. Инициатива исходила от местных властей или депутатов. И подходы оказались очень разными.

Некоторые комиссии пересматривали только названия, имеющие отношение к периоду национал-социализма. Некоторые, — наоборот, трактовали свою задачу максимально широко: захватывали и пост-, и довоенный, колониальный период XIX — начала XX века. Критически оценивали, совершал ли человек преступления против человечности, военные преступления, был ли милитаристом, расистом, женоненавистником, гомофобом.

Вид на центральный вокзал Ганновера с Банхофштрассе (1936 / сент. 2016)

© HAZ-Hauschild-Archiv im Historischen Museum Hannover — Wilhelm Hauschild / Google Street View

— Мы живем в обществе, где базовые ценности имеют большое значение для нашего мирного сосуществования. И если, к примеру, в Мюнхене или любом другом месте в Германии, есть общественные пространства, названия которых противоречат этой системе ценностей, то мы должны, по крайней мере, провести дискуссию. Это не означает, что улицы обязательно необходимо переименовывать. Но мы должны поговорить о том, заслуживает ли тот, кто нарушил некоторые основные принципы человеческого сосуществования в прошлом, удостоиться «уличного имени» в настоящем, — объясняет Андреас Хойслер, историк из Института городской истории и культуры памяти Мюнхена.

Мы изучили материалы работ комиссий, занимавшихся переименованием в семи городах: Дюссельдорфе, Дармштадте, Гамбурге, Бремерхафене, Ганновере, Мюнхене и Ольденбурге. Все они действовали независимо друг от друга и по собственным правилам и алгоритмам.

Так, в комиссии по переименованию могли входить местные депутаты, сотрудники местных администраций, судьи, архивисты, университетские профессора, сотрудники музеев, адвокаты, юристы, представители краеведческих и антифашистских общественных организаций.

На карте отображены улицы, названия которых эксперты сочли спорными и рекомендовали обсудить их переименование. Мы условно поделили их на четыре группы: улицы коричневого цвета названы в честь бывших членов НСДАП и конформистов, сделавших карьеру в Третьем Рейхе; голубого — в честь радикальных расистов и антисемитов; красного ― в честь экс-членов СС и людей, осужденных союзниками после войны. Зеленым отмечены улицы, названные в честь людей с колониальным прошлым.

Как правило, комиссии по переименованиям cначала запрашивали весь перечень названий улиц и площадей в городе. Отбирали из него имена людей, родившихся или умерших не раньше определенной даты. Например, 1870 года. Затем — вычленяли сограждан, отношение к которым может быть неоднозначным с точки зрения современных ценностей. И изучали их подробные биографии. Именно так работала комиссия в Дюссельдорфе.

В Мюнхене исследователи смотрели шире. Они изучали, был ли человек связан с крайним милитаризмом, национализмом, можно ли его назвать расистом, антисемитом, гомофобом или женоненавистником, совершал ли он преступления против местного населения в немецких колониях, а также — поддерживал ли он нацистов и получил ли выгоду от их прихода к власти.

Затем комиссии делили исследованных персон на несколько групп. Например, в Бремерхафене таких групп было четыре:

- Не ассоциируется с национал-социалистическим режимом.

- Неоднозначное отношение к нацистскому режиму.

- Активная поддержка режима.

- Личное участие в преступлениях.

В Гамбурге комиссия дополнительно обратила внимание на восстановление справедливости в отношении улиц, которые ранее назывались в честь евреев и были переименованы во время национал-социализма. Таким улицам либо возвращалось историческое название, либо в честь этих лиц были названы новые улицы.

Сам процесс изучения названий и переименования улиц занимает годы и не во всех городах он окончен. К примеру, в Дармштадте от поручения городского совета проверить все названия улиц до реального переименования прошли рекордные девять лет.

Иногда переименование улиц сопровождается скандалами. Например, в Ганновере два года не утихало бурное обсуждение переименования Гинденбургштрассе. Пауль фон Гинденбург был президентом Германии в 1930-х и привел Гитлера к власти. В этом случае оказывается важным, у каких партий в городе большинство. В Ганновере за переименование выступили зеленые и левые.

Ольденбург стал единственным городом, где отчет комиссии был вынесен на обсуждение всех горожан. Только после общественных лекций и дискуссий городской совет принял решение о переименовании. О том, как проходили такие слушания, мы рассказываем дальше.

«Коричневая дыра»

Комиссии не принимали решений о судьбе улиц. Они лишь выносили финальный перечень «неоднозначных имен» со своими рекомендациями на обсуждение общественности или городских властей.

В частности, комиссии могли рекомендовать:

— переименовать улицу,

— вернуть ей старое название, которое было до прихода к власти нацистов,

— «перепосвятить» улицу — тогда название улицы сохраняется, но предлагается считать ее названной в честь другого лица с тем же именем, тезки.

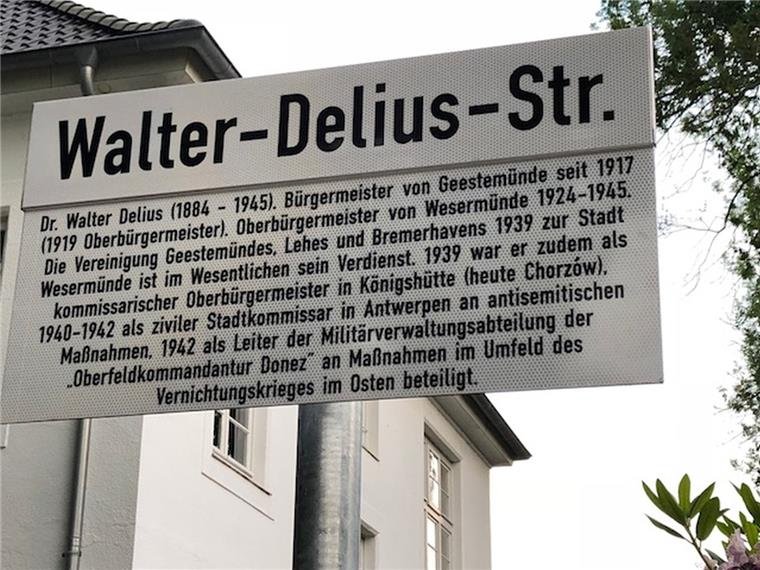

— контекстуализировать улицу — дополнительно к названию улицы вывесить табличку с объяснением противоречивого характера биографии данной персоны.

Иногда решение о судьбе улицы дается очень сложно. «Названия улиц говорят о том, как общество видит свою историю. Кого люди хотят помнить? Что делать с памятью о людях, чьи имена мы стираем с улиц? Следует ли переименовывать улицы или гораздо важнее помнить об этом наследии, потому что оно является частью истории общества? Можно ли помнить что-то, не относясь к этому с почитанием?» ― задается вопросами Андреас Хойслер из Мюнхена.

Контекстуализация улицы Вальтера Делиуса в Бремерхафене. Указано, что Делиус как чиновник участвовал в антисемитских мероприятиях и войне на восточном фронте.

Источник: Nord24.de

Дискуссии о спорных улицах в разных городах тоже проходили очень по-разному. В университетском городке Дармштадте решение о переименовании восьми улиц приняли власти и предложили жителям присылать идеи новых названий.

А в Ольденбурге, на севере страны, городские власти инициировали полноценную дискуссию о переименовании десяти улиц ― своеобразный суд истории, где просили жителей высказываться не столько о переименовании, сколько о самих исторических личностях. Дискуссия получилась горячей.

На первом же заседании в марте 2015 года из зала к администрации полетели вопросы: сколько стоило научное исследование названий улиц (33,5 тыс. евро, или 2,2 млн рублей по нынешнему курсу) и не лучше ли было потратить эти деньги на ремонт дорог?

Не было единства и в зрительном зале. Один из жителей поддерживал переименования, не желая жить в «коричневой дыре». Другой заявлял: это нормально, что человек был вовлечен в нацистскую эпоху, «поскольку система успешно работала до 1938 года». (В 1938 году произошел аншлюс Австрии.)

На дебатах жители говорили, что не понимают, по какому принципу был сформирован список на переименование, обвиняли историков в предвзятости. И спорили, что важнее ― близость к нацистскому режиму или последующие заслуги в восстановлении страны. Иногда речь шла об очень существенных заслугах, как в случае экс-канцлера и отца немецкого экономического чуда Людвига Эрхарда. При этом многие выступали против переименований и с чисто прагматических позиций, не желая менять водительские права, адрес и другие документы.

В итоге жители шести улиц из десяти, которые обсуждались, коллективно выступили против переименований. А городской совет и вовсе изменил название только одной улицы.

Всего в семи городах пока переименовали только десять улиц из 126, предложенных комиссиями. Однако в таких крупных городах, как Мюнхен, Гамбург, Ганновер, процесс еще не завершен.

Кроме того, часто принимаются решения не о переименовании, а о контекстуализации таких улиц ― вывешивании информационных табличек под указателями.

Второй этап денацификации начался спустя 20 лет после окончания войны ― во второй половине 1960-х. ««Поколение детей», лично не запятнанное преступлениями нацизма, начало задавать «поколению отцов» вопросы об ответственности за страшное прошлое. Эта ответственность стала важной и острой темой общественных дискуссий», ― рассказывает Николай Власов.

Именно в этот период начинаются суды над нацистскими преступниками, инициированные самими немцами. В 1963 году, спустя 18 лет после войны, на скамью подсудимых во Франкфурте-на-Майне садятся 22 бывших сотрудника лагеря Освенцим. Все время после войны они жили обычной жизнью, работали предпринимателями и даже сиделками для пожилых, писало агентство DPA. Этот процесс во многом заставил общество думать о том, о чем оно хотело просто забыть, и показал масштабы преступлений и чудовищную жестокость нацистского режима.

Банальность зла

По спискам рекомендаций комиссий видно: улицы, названные в честь откровенных преступников и лидеров НСДАП, давно переименованы. Теперь немецкое общество дошло до оценки неочевидных случаев: конформистов, которые не выступали против массовых убийств, хотя занимали ответственные должности, и оппортунистов, которые делали бизнес на войне.

Всего в списках семи городов мы насчитали 126 улиц, названных в честь 105 персон с неоднозначными биографиями. На графике изображены улицы, сгруппированные по личностям, которые дали им имя (за исключением семи человек, чьи улицы уже переименовали).

Большинство (87%) исторических деятелей использовали близость к нацистскому режиму в собственных интересах: для карьерного роста или бизнеса. (Из числа тех, кто жил в эпоху национал-социалистов.) В основном, это были ученые, писатели, предприниматели. Только четверть были непосредственно политиками и военными, принимавшими губительные решения.

Больше половины всех исследованных персон состояли в НСДАП. В нацистской Германии невозможно было занимать руководящие должности, не вступив в партию.

Еще одна значительная группа — радикальные расисты и антисемиты. Людей с такими взглядами — 30% в списках комиссий.

Наконец, 10% имен принадлежат людям с колониальным бэкграундом, замешанным в том числе в геноциде гереро. В 1904—1908 годах, подавляя восстание, немецкие войска убили до 80% племени в Юго-Западной Африке. (Колониальное прошлое оценивали только в Мюнхене и Дюссельдорфе.

При этом членов СС, которых можно было бы непосредственно заподозрить в совершении преступлений, в списке оказалось 6 человек, и еще двое были осуждены как сторонники нацистов сразу после войны.

Проблема улиц, указывающих на нацистское прошлое, далеко не ограничивается семью городами Германии. Таких улиц тысячи во всей остальной стране.

Мы посмотрели, как часто встречаются на карте Германии улицы, названные в честь спорных деятелей прошлого из экспертных списков. Оказалось, что в целом в стране по меньшей мере 3200 таких улиц. Они находятся более чем в 1700 городах.

В 638 населенных пунктах есть улица имени композитора Рихарда Вагнера. Вагнер жил в XIX веке и признан во всем мире как великий композитор. Тем не менее он был антисемитом и широко транслировал свои взгляды.

Это вовсе не означает, что улицы с его именем решат переименовать. Однако речь может идти о контекстуализации — специальной табличке с пояснением.

Следующим по популярности стал микробиолог Роберт Кох ― открыватель палочки Коха, возбудителя туберкулеза. Улицы, названные его именем, нашлись в 628 городах. Это более трети от нашей выборки.

Сомнительная часть биографии Коха связана с работой в Африке. Там он насильно лечил больных «сонной болезнью» препаратом с мышьяком в составе. Что приводило к сильным болям и слепоте. А также ― испытывал на африканцах препараты, которые фармкомпании не хотели тестировать на самих немцах.

Наконец, больше чем в 300 городах существуют улицы имени Гинденбурга. Пауль фон Гинденбург был генералом и руководил немецким Главным штабом во время Первой мировой, а в 1925 году стал президентом. Постепенно он ограничивал полномочия парламента, а потом привел к власти Гитлера. Ну а Гитлер не забывал своего благодетеля и всячески поощрял распространение его культа.

В восточной части Германии, бывшей ГДР, «скомпроментировавших» себя улиц заметно меньше. Это может быть связано с советизацией этой части Германии. В ней главные улицы и площади после войны переименовывали в честь Карла Маркса, Сталина, Ленина, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и других советских и немецких коммунистических деятелей. И только после крушения Берлинской стены советские названия начали заменять на локальные топонимы.

Впрочем, в Германии хватает улиц с дискуссионными названиями и вне изученного нами списка. К примеру, в небольшом городке Эспелькампе на западе страны сохранилась улица, названная в честь доктора Макса Ильгнера.

В годы правления Гитлера Ильгнер был одним из членов правления химического и фармацевтического концерна IG Farben и носил звание фюрера военной экономики. IG Farben финансировал НСДАП, использовал труд узников концлагерей, а ее дочерние компании проводили эксперименты над узниками и производили газ для лагерей смерти.

После войны Макс Ильгнер, как и другие руководители конгломерата, был осужден на одном из нюрнбергских процессов в 1948 году. Его приговорили к трем годам заключения, однако он был отпущен на свободу в том же году. Улицу в Эспелькампе в его честь пытались переименовать несколько раз, однако попытки не увенчались успехом.

В Баварии находится небольшой город Гунценхаузен, в котором есть улица Отто Дитриха. Такое же имя носил пресс-секретарь и имперский шеф прессы НСДАП. Отто Дитриха арестовали в мае 1945 года британские войска, после войны он был осужден на одном из нюрнбергских процессов, на которых судили крупных госчиновников. В апреле 1949 года его приговорили к семи годам заключения, но уже в 1950 году освободили по решению Верховного оккупационного генерала в Германии. В 1952 году Отто Дитрих умер в Дюссельдорфе.

Подпись: Марш штурмовиков на съезде НСДАП в Нюрнберге, Хауптмаркт (сент. 1935 / март 2010)

Источник: Wikipedia / Google Street View

Николай Власов, историк:

― Немецкая политика «преодоления прошлого» получила в конце ХХ века статус «истории успеха», модели, на которую должны ориентироваться другие; однако эта модель часто носила мифологический характер. «Преодоление прошлого» в ФРГ ― это долгий и постепенный процесс, который достиг максимальной интенсивности только тогда, когда большинство непосредственных участников и современников событий 1933 — 1945 годов уже сошли в могилу.

Опыт ФРГ показывает, что процесс «преодоления прошлого» может быть долгим и продолжаться десятилетиями, особенно если речь идет о непосредственном соучастии в преступлениях режима миллионов людей. При этом он может быть успешен только в том случае, если новая государственная система оказывается стабильной и популярной у граждан. Очевидно, что большую роль в этом играет экономическое благополучие ― в случае ФРГ именно «экономическое чудо» 1950-х годов способствовало тому, что большинство граждан поддержали существующую систему, а ностальгия по Третьему рейху осталась в конечном счете маргинальным явлением.

Третий этап переосмысления прошлого стартовал в 1990-е, после объединения Германии. То есть через 50 лет после окончания войны.

В 1995 по городам Германии начала путешествовать передвижная выставка «Война на уничтожение. Преступления Вермахта в 1941-1944 годах». Выставка демонстрировала сотни фотографий с массовыми захоронениями или казнями, которые совершали немецкие солдаты на Восточном фронте. Выставка вызвала скандал. До этого было принято считать, что в зверствах были замешаны члены СС, гестапо, но не рядовые солдаты вермахта.

Во Вторую мировую через службу в армии прошла значительная часть мужского населения Германии ― около 19 миллионов человек. Под конец войны призывали уже стариков и подростков.

― Эта выставка вызвала болезненную реакцию части немецкой общественности. Государственные ведомства символически отказывались от любой памяти о людях, связанных с нацистским режимом. К примеру, в вооруженных силах получили новые названия все казармы, ранее носившие имена солдат и офицеров вермахта. В немецких городах появились так называемые «штольперштайне» ― небольшие таблички в память о жертвах режима возле их домов. Стало уделяться больше внимания памяти о тех категориях жертв, которые ранее находились в тени (к примеру, советские военнопленные), ― рассказывает Николай Власов.

Этот проект был создан в сотрудничестве с дата-журналистами издания Süddeutsche Zeitung.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».