«Новая газета. Европа» продолжает публиковать главы из книги бывшего политического заключенного Ивана Асташина «Путешествие по местам лишения». Асташин — фигурант одного из первых «придуманных» спецслужбами дел о молодых террористах. В 2012 году его, 20-летнего студента, приговорили к 13 годам строгого режима. За три года до этого Иван с «подельниками» поджег подоконник и несколько стульев в отделе ФСБ на «день чекиста». Тогда никто не пострадал, но спецслужбы раздули поджог до дела «Автономной боевой террористической организации». Из назначенных 13 лет Иван отбыл почти 10 — в том числе в ИК-17 Красноярского края и Норильлаге.

Он вышел на свободу только в сентябре 2020 года, но и на этом зона не закончилась — политзеку назначили 8 лет административного надзора с запретом выходить из дома по ночам. «Это хуже условного срока», — говорит он сам.

За 10 лет у Асташина накопилось достаточно уникального материала, часть из которого он ранее уже публиковал в ныне приостановившей работу «Новой газете». Вскоре книга Ивана выйдет в одном из независимых левых издательств в России. Такие путеводители по русской тюрьме, к сожалению, становятся все необходимее для жизни в репрессируемой стране.

Иван Асташин. Фото из соцсетей

В этой главе приводятся описания употребления наркотиков в российских местах заключения. Редакция не пропагандирует употребление наркотических веществ и предостерегает читателей от этих действий. Все сцены сохранены только ради документального описания быта в следственном изоляторе. Нижеследующий текст не рекомендуется к прочтению лицам младше 18 лет.

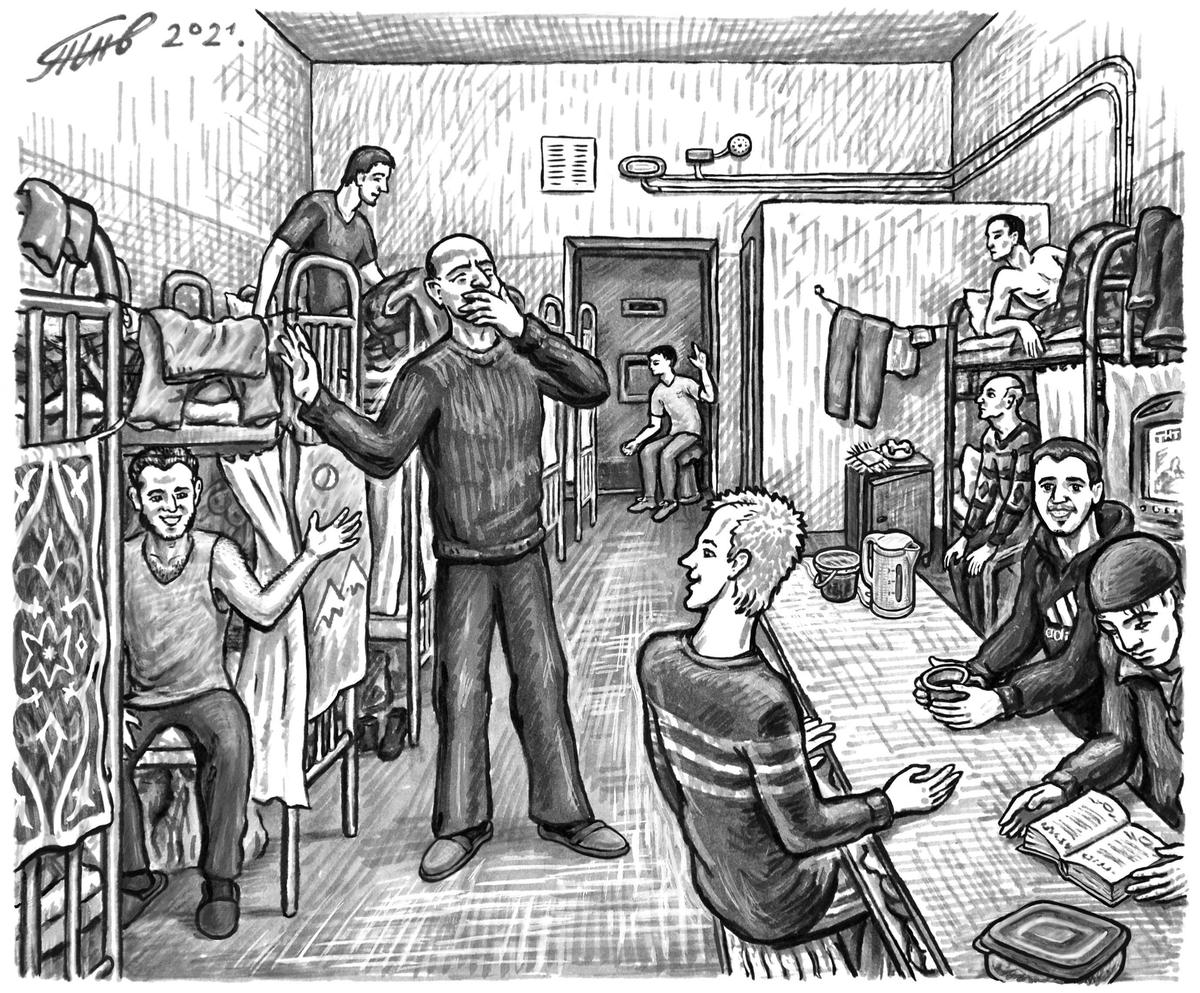

Иллюстрация: Станислав Таничев

О. К.

Я открыл глаза, и меня внезапно пронзило чувство, дотоле неведомое мне в заключении, то есть за все десять месяцев пребывания в «Матросской тишине».

Лёжа под двумя одеялами на втором ярусе шконки в огромной 16-местной камере Общего корпуса, я отходил ото сна. Слева от меня виднелись ещё четыре такие же шконки — они выплывали словно корабли из тумана в моём замутнённом взгляде. Какие-то из них уже пустовали, а на каких-то сладко спали другие арестанты. Сладко, потому что, согласно поговорке, зек спит — срок идёт. Пускай у большинства здесь нет ещё срока, но он обязательно будет… Справа же высилась лишь одна шконка, а за ней уже окно — которое всегда открыто, ибо в него высунута святая святых — телевизионная антенна. Да какая! Сделанная из частей сломавшегося холодильника, метра два с половиной в длину; и даже с нашего первого этажа она ловила почти всё — и МузТВ, и ТНТ, и РенТВ. Короче — счастье, а не антенна. Я же лежал в шапке и под двумя одеялами — потому что платой за телевидение был холод в камере. Впрочем, здесь и без антенны было бы не теплее 15°С — на камеру площадью порядка 50 м2 с четырёхметровыми потолками было всего две обыкновенные чугунные батареи.

При всём при этом в то утро — а было около десяти часов — я неожиданно всей своей сущностью ощутил, что я — дома. И всё вдруг показалось мне таким родным и близким — и занавески из простыней на шконках, разрисованные тюремными мастерами, и самодельные салфетки и пепельницы на тумбочках, и верёвочки, сделанные из подручных материалов и в изобилии натянутые между шконками, чтобы на них можно было вешать полотенца и одежду. И сами обитатели этой камеры в то утро стали мне родными, и обыкновенно пустое обращение «братуха» потеряло на время налёт лицемерия.

— Братуха, кофе будешь? — это, видя, что я проснулся, подошёл ко мне Мага — молодой весёлый парень, сын кумычки и таджика, приехавший в 18 лет на заработки в Россию, успешно работавший барменом, а в 19 лет севший за телефон, который его друзья у кого-то отобрали во время совместной прогулки.

— Буду… — с трудом после сна открывая рот, ответил я, и моя внутренняя улыбка расплылась ещё шире. Будда в квадрате.

Я осторожно спустился — на первом ярусе шконки спал Анвар.

Проверка ещё не началась, поэтому очереди в туалет не было, и я беспрепятственно зашёл на дальняк. Здесь он, как и на шестом корпусе, был обнесён двухметровой стенкой, но душа не было — только возвышавшаяся на полметра от земли параша и раковина. Впрочем, душ в случае необходимости устраивали здесь же: в камере имелся шланг, который натягивался на кран, и, сделав небольшую баррикаду из тряпок и стоя над крокодилом (в некоторых местах так именуют напольный унитаз — И.А.), можно было вполне комфортно помыться.

Взбодрившись от умывания холодной водой, я окинул взглядом камеру: большинство спали или пребывали в полудремотном состоянии — ожидали проверки. Отчётливо бодрствовали только трое: походивший на 15-летнего ребёнка Умар, сидевший на тормозах (дверь тюремной камеры — И.А.) и внимательно следивший за передвижениями на продоле; плотный Баха, который был глубоко погружён в чтение вероятно религиозной книги; и Мага, уже заваривший нам кофе.

— Курить будешь? — Мага вытянул из кармана пачку «Винстона».

— Не… — хотя я в то время уже курил как взрослый, но по утрам, до завтрака, затягиваться горьким дымом мне совершенно не хотелось.

Пока мы пили кофе из одной кружки, примостившись на ближайшем к окнам краю дубка (стол в тюремной камере — И.А.), началась проверка: было слышно, как на продоле хлопают тормоза и стучат киянки вертухаев. Проснулся Гия и сразу как будто вырос — его тонкая и высокая фигура заметно выделялась на фоне остальных обитателей камеры. Проснулся Анвар и, потягиваясь, что-то проговорил на кабардинском.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Мы тем временем уже допили кофе.

— Анвар, кофе будешь? — в камере было немного заядлых любителей этого напитка, но Анвар был одним из них.

— А есть?..

— Есть, — улыбаясь, протянул я.

— А ты будешь?

— А я уже пил, — ещё больше улыбаясь, сообщил я кабардинцу.

— Ну и я тогда буду! — словно ожив, отреагировал ещё молодой, но уже с проседью в густых волосах кавказец.

К проверке новый кофе как раз был готов.

— Два продольных (в данном контексте — любой вертухай на продоле — И.А.) на продоле! — это Умар докладывает обстановку; мусора зашли на нашу часть продола, значит, сейчас будет проверка.

— Шнифт! — снова бросил в хату Умар, быстро вставая со своего дозорного места, чтобы прикрыть собой глазок.

В это же время все, кто был не занят, подтянулись к тормозам, уже зная, что их сейчас откроют: мусоров в хату пускать нельзя, пока не будет убрано всё, что не должно попадаться легавым на глаза.

— Тормоза! — и стенка из арестантов сразу уплотнилась — и правда, в хату вертухаи не зайдут при всём желании.

— Всё, пойдёмте! — это уже Анвар дал понять, что всё спрятано и можно выходить из камеры.

16 человек вывалились из камеры №109, как остатки попкорна из стаканчика — кто быстро укатился в конец продола, а кто, перешагнув порог, лениво сделал пару шагов. 17-й остался в хате — надо ведь кому-то следить, чтобы мусора ничего не спиздили или, наоборот, не подбросили, пока нас нет в камере. На продоле же кто-то уже заглядывал в глазки других хат и общался с теми, кто был по ту сторону дверей.

Тем временем началась проверка: вертухай перебирал карточки, выкрикивая фамилии — после каждого выкрика он оглядывал толпу заключённых, находя глазами обладателя фамилии. Второй же легавый в это время ходил по камере с киянкой, простукивая решётки и шконки — ничего ли не подпилено.

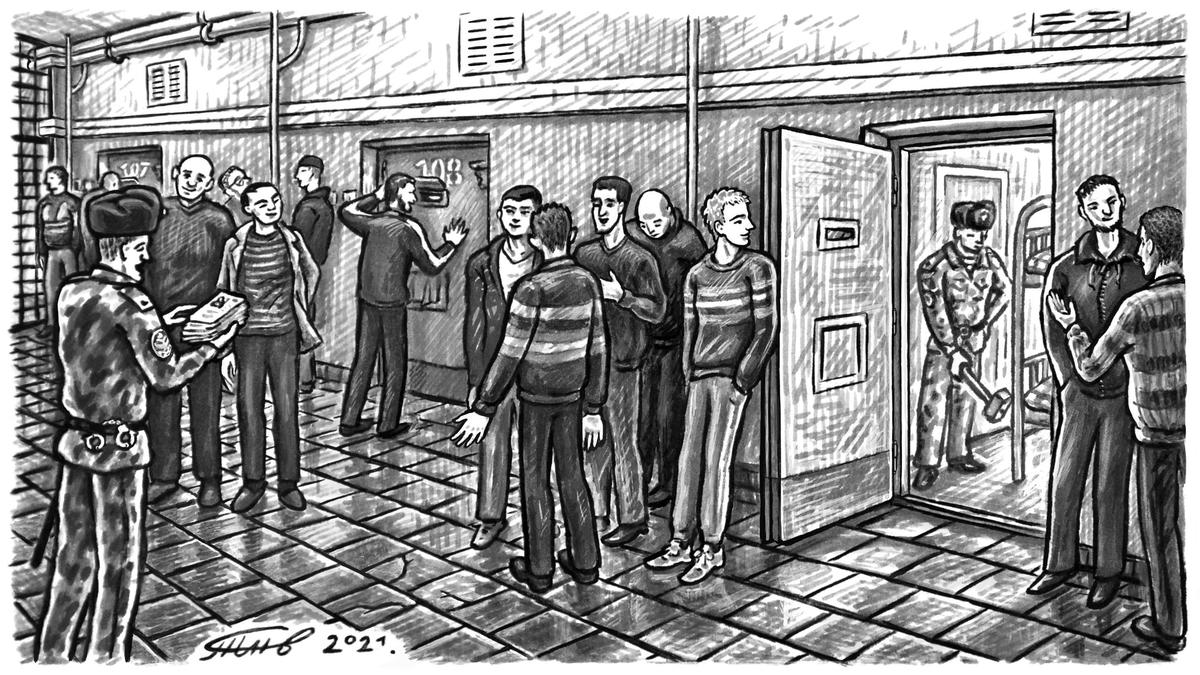

Иллюстрация: Станислав Таничев

Как только мусор вышел из хаты, арестантов обратно втянуло в её жерло.

— О, смотри, зажигалку у Саныча отработал! — показывая новый «Крикет» и сверкая белозубой улыбкой, похвастался Анвар.

— Ништяк! — только и нашёлся, что сказать, я.

— Сигарету будешь?

— Буду, — я уже созрел для первой дозы никотина в этот день.

Анвар ловко извлёк две сигареты из кармана.

— О, «Кент»! — я был приятно удивлён.

— Ага, «Восьмёрка», вчера ночью пачку по дороге (нелегальная система сообщения между камерами — И.А.) прислали.

Когда мы сделали уже по паре затяжек, Анвар проговорил, выдыхая дым:

— Сегодня должны чёрного (в данном случае подразумевается гашиш — И.А.) принести…

— Ништяк!

— Десять грамм.

— Отлично!

Я решил тоже поделиться новостями:

— А ко мне сегодня адвокат, наверное, придёт.

— О, принесёшь, значит, хороших сигарет!

— Наверное.

Адвокат ходил нечасто, да и услуги лоера, как известно, стоят денег, поэтому хотелось использовать все возможности по максимуму. Поскольку с защитником встречаешься в отдельном кабинете и никто особо не следит за тем, что там происходит, можно попросить адвоката принести журнал, газету, книгу, хорошие сигареты, зажигалку, обезболивающие. Кроме зажигалки, всё это не запрещено, а потому во время досмотра на обратном пути вопросов у легавых даже не возникнет. Зажигалку же лучше прятать, ну или быть готовым забалтывать мусора — в общем-то, к этому с пониманием относились («Старшой, спичек в хате нет, все курить хотят. Ты что, хочешь, чтобы 17 человек сейчас не курили?»).

Как только дверь камеры захлопнулись за последним арестантом, в хате вновь закипела жизнь. Теперь сидеть на тормозах была очередь Умеда — уроженца таджикского города Регар: он подвинул к двери перевёрнутое ведро, положил сверху самодельную подушку, ещё какие-то тряпки и примостился на этом насесте, направив свой взгляд в щель между кормушкой и самой дверью. Одновременно Искандер, он же Саня Самаркандский, полез в курок (тайник — И.А.) доставать мобильные телефоны и прочие хатные запреты (так в арестантском просторечии именуются запрещённые предметы — И.А.). Анвар уже приклеивал к стене на кусок пластилина трубку, которая у него была при себе.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Тут стоит сказать, что 109-я хата, находясь на первом этаже Общего корпуса, здорово подвергалась воздействию глушилок, висящих на следственном корпусе, что располагался напротив. В итоге обычная мобильная связь в хате не ловилась вообще: с нокиа-фонариком здесь было нечего делать.

Но в некоторых местах ловило 3G — и туда смартфоны приклеивали на пластилин, чтобы не пропадал сигнал. А разговаривать можно было через Bluetooth-гарнитуру, перемещаясь по всей хате, —

это, кстати, давало возможность параллельно сидеть кому-нибудь в интернете. Со стороны картина выглядела очень странно: под окнами рядом с батареями пара человек постоянно сидела на перевёрнутых тазиках лицами к стене.

Но такой расслабон обычно наступал после отбоя — когда мусора уже не имеют права заходить в хату. А днём на верхах бывали одна-две трубки: дежурная и если ещё кому-то по сути надо позвонить — то есть договориться о передаче, переводе денег или, например, скоординировать доставку запретов в тюрьму.

Пока шла постпроверочная суета, некоторые арестанты из числа мусульман уже начали готовиться к полуденной молитве — на дальняк выстроилась очередь.

Такая ситуация, конечно, порой вызывала некоторое напряжение. Вот и сейчас Гия, который проснулся только по проверке, неспешно выкурил утреннюю сигарету и двинулся к дальняку:

— Опять на дальняк не попадёшь! Что ж это такое? — без всякой агрессии и будто обращаясь к самому себе, произнёс грузин.

— Мага, а почему ты до проверки омовение не берёшь? — обратился Гия к стоявшему в ожидании у дальняка арестанту.

— Так покурить же надо — после омовения нельзя курить, — объяснил Мага.

— Биджо, я быстро — мне только поссать и глаза протереть, — начал напирать грузин.

— Проходи, конечно, — до молитвы времени было ещё достаточно, и Мага без лишних препирательств уступил барсеточнику.

В положенное время на пятаке между столом и дальняком расстелились восемь ковриков для намаза. Вообще-то в хате почти все были мусульманами — кроме Гии, Вити, Вани Гагауза и меня, — но молились из них не все. Тем не менее и восемь молящихся в камере выглядели колоритно. Вначале Умед в качестве муллы громко и отчётливо прочитал азан — призыв к молитве (хочется сказать «пропел» — так как мусульманские молитвы представляют собой нечто среднее между выразительным чтением и пением). Затем, читая намаз, все синхронно начали совершать различные поклоны, складывать определённым образом руки: восемь фигур наклонялись под 90°, садились на колени, бились лбом о пол, вставали и снова совершали те же движения. И всё это под чтение молитв, напоминающих заклинания. Зрелище завораживающее, надо сказать.

После молитвы кто-то, забравшись на второй ярус шконки и усевшись по-турецки, погрузился в чтение, кто-то занялся штопкой носков, а большинство подтянулись к столу — пить чай. На дубке рядом с электрическим чайником стояло прозрачное литровое ведёрко — то ли из-под джема, то ли из-под чего ещё — в нём всегда была заварка. Её уровень и концентрация поддерживались следующим образом: сперва подливали кипяток, когда уровень жидкости начинал приближаться к критическому, а потом, когда настой становился слишком прозрачным, сливали его и досыпали сверху несколько горстей чая. Таким образом, не обновляя полностью содержимое ведёрка, можно было поддерживать его в годном состоянии полдня. Чай получался не очень крепкий, зато в любое время: захотел — налил. И экономно — что самое главное.

Да, приходилось экономить, ибо из 17 человек грели далеко не всех, да и потребности у арестантов достаточно обширные: надо и сигарет, и чая, и сладкого, и «Роллтонов» — чтобы не давиться постоянно невыносимой баландой; и мыльно-рыльное всякое надо, и трусы-носки; и на общее уделить надо — чтобы было чем греть кичу, больничку, карантин и просто нуждающихся арестантов; а ещё ведь хочется отвлечься от всего этого тюремного мрака — кому покурить, кому уколоться.

Вообще, нам здесь повезло.

Так как большинство в хате были мусульманами, то алкоголь не был популярен. Это избавляло нас от дебошей, пьяных рамсов

(в данном случае спор, перетекающий в ругань — И.А.) и прочих бонусов синих хат (а были и такие). Вместе с тем, в камере было мало и любителей тяжёлых наркотиков, поэтому героин хотя и бывал в хате, но в небольших количествах. Внутривенно его употреблял только уроженец Оренбургской области Витя, который угрелся за серию разбойных нападений; ещё несколько человек могли иногда пустить по ноздре белый порошок. Можно сказать, ангельскую пыль у нас употребляли культурно. Таким образом, самым популярным кайфом в хате был гашиш — он же чёрный. Зависимости он не вызывал, неадекватного поведения — тоже, да и вообще в тюрьме наркотиком не считался. Поэтому наша хата была одной из самых спокойных.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Подкатил обед. Баландёр, напоминавший скорее фарцовщика, сообщал через кормушку сегодняшнее меню:

— Суп гороховый, на второе картошка.

В хате раздались звуки одобрения: гороховый суп однозначно являлся лучшим блюдом этого заведения, но давали его нечасто — раз или два в неделю. В кормушку начали передавать шлёнки: алюминиевые, пластмассовые — у кого какие. Под второе были заготовлены два здоровенных пластмассовых контейнера: сейчас его вряд ли кто будет есть, а вот вечером Баха-Молодой промоет картошку, обжарит её с луком и со специями на нелегальной электрической спирали — и будет пир в хате.

После обеда меня вывели к адвокату, а когда я вернулся, у Анвара в руках уже был пакетик с десятком квадратных тёмно-коричневых кусочков твёрдого гашиша:

— Шабить будешь?

— Конечно! — не задумываясь, отреагировал я.

По установившейся в хате традиции сперва накуривали всех желающих — вне зависимости от материального вклада в дело и положения на социальной лестнице.

В итоге шабить не стали всего несколько человек. Среди воздержавшихся был и Умар. Вообще, молодой киргиз напоминал мне образцового отличника: прилежно молился, учил русский язык, ни с кем не конфликтовал, траву не курил. Но на самом деле это было не совсем так — Умар мог и похулиганить. Как-то, например, он попросил меня набить ему букву «У» на кисти (татуировка успешно была сделана).

Умар

Как вы уже поняли, с Умаром мы неплохо сдружились, хотя, если взглянуть на набор статей УК, который ему тогда вменяли, дружить вам с ним вряд ли захотелось бы. 161-я 2-я, 131-я 2-я, 131-я 2-я через 30-ю, 158-я и 116-я — перевожу на человеческий язык: грабёж, изнасилование группой лиц, попытка изнасилования, кража, побои.

Однако в результате изучения материалов дела и общения с Умаром я пришёл к выводу, что из всего перечисленного имел место только грабёж.

А дело было так. На Восьмое марта Умар и его приятель приняли на грудь некоторое количество алкогольсодержащей продукции. Видимо, им хотелось ещё, а денег уже не было. Они пристали к паре, которая, судя по всему, тоже была подшофе. В итоге подельник Умара (из материалов дела следовало, что сам Умар по большей части был пассивен) забрал у парня — а пара представляла собой парня и девушку — телефон и 200 рублей. Примерно в это же время у девушки случился приступ эпилепсии. Умар вызвал со своего телефона скорую. Пока ехала неотложка, а девушка билась на земле в припадке, с неё слетела шапка — это важный момент! Умар положил шапку в карман — чтобы не потерялась. В итоге вместе со скорой нарисовались менты, и всех, кроме девушки, увезли в отдел. Там, недолго думая, возбудили дело по факту грабежа, и киргизы отправились в СИЗО.

Второй акт. Через полгода Умару (и подельнику) предъявляют обвинение в изнасиловании той самой девушки, а также весь обозначенный выше набор. Здесь надо понимать, что необоснованное обвинение в изнасиловании — это двойной удар. Полбеды, когда тебе шьют лишний эпизод кражи или грабежа: это просто ещё плюс год-два к сроку. Изнасилование же — это непорядочный поступок не только с точки зрения закона, но и с точки зрения понятий преступного мира.

Кражи, грабежи и другие преступления против собственности в тюрьме в целом одобряются, если они совершены не в отношении уязвимых слоёв населения. А изнасилования не только не одобряются, но и караются.

На «Матроске» с насильниками обычно происходило следующее. Вначале такого человека закидывали в людскую хату на Общем корпусе. Там, когда подтверждалось, что он реально совершил изнасилование или другие насильственные действия сексуального характера (ведь бывает и такое, что обвинение сфальсифицировано), его очень жёстко избивали — могли, например, сломать рёбра — и выкидывали из хаты. Когда человек по проверке вылетал из хаты с матрасом, мусора его переводили в другую хату — уже красную. В таких хатах в основном сидят те, кто работал на администрацию в лагере или в СИЗО, но среди подследственных первоходов таких, понятное дело, нет, и там сидят в основном ломовые — те, кто ушли из хаты по тем или иным причинам (что-то украли у сокамерников, не отдали карточный долг, сотрудничали со следствием). Однако и ломовые не хотят сидеть с насильником, но при этом они и не обременены понятиями и могут прямо сказать: «Вали в петушатник, тебе здесь места нет». В общем, так или иначе насильники обычно оказываются в петушиных хатах — то есть переходят в касту обиженных.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Умара, насколько известно, никто бить не собирался, но само обвинение в изнасиловании оказалось для него достаточным ударом. Во время первой после предъявления обвинения бани Умар вскрылся — от души резанул по венам предплечья. Конечно, сокамерники подняли кипиш, и истекающего кровью арестанта забрали на больничку. Когда менты с врачами начали выяснять у Умара, зачем тот вскрылся, он им чистосердечно признался, что хотел сдохнуть. Это оказалось его ошибкой. Хотел сдохнуть — значит, псих. Отправили Умара на «кошкин дом» — психиатрический корпус на Бутырке, — где его обкалывали галоперидолом (Галоперидол — нейролептик, применяемый при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, при олигофренических, инволюционных, эпилептиформных, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями, психомоторным возбуждением; вызывает ряд болезненных побочных эффектов, одно из самых известных средств карательной психиатрии — И.А.) до полного излечения.

Потом вернули на «Матроску». После курса галоперидола Умар ещё несколько недель приходил в себя — первое время все реакции были заторможенными. В связи с этим сокамерники относились к нему сочувственно. Впрочем, не чрезмерно — всё же у всех своих бед хватало.

В итоге Чертановский районный суд г. Москвы осудил Умара на десять лет. Хотя дело было шито белыми нитками. Потерпевшие сами были приезжими и, видимо, милиции легко было на них надавить. В результате через несколько месяцев после происшествия восьмого марта было написано заявление об изнасиловании и попытке повторного изнасилования, плюс парень пожаловался на побои, а девушка — на украденную шапку. При этом в суд потерпевшие не явились — милиция сообщила, что они убыли на родину — в Украину. То, что грабители сами вызвали скорую, и то, что медики не заметили следов насилия на девушке, судью не смутило, как и история с кражей шапки. Однако все остальные обратили внимание на этот беспредел: грамотную апелляцию (На самом деле в 2011 году это называлось кассацией, а не апелляцией, но, чтобы не запутать читателя, далёкого от юриспруденции, буду использовать современную терминологию — И.А.) написал адвокат по назначению (большая редкость!), требовавший прекратить преследование по всем эпизодам, кроме грабежа; апелляционное представление написал прокурор (ещё бóльшая редкость), заявивший о незаконности осуждения иммигрантов за кражу и побои; ну и я со своей стороны помог Умару написать апелляционную жалобу. Видимо, даже для российского суда это был перебор, и вторая инстанция таки сняла с киргизов часть обвинений— но только самых незначительных: в краже и побоях. Умару снизили срок на полгода.

Накурившись, все стали добрыми и весёлыми, спало всякое напряжение: все обнимали друг друга за плечи, хлопали по спинам, смеялись и непринуждённо разговаривали. Даже те, кто не шабил, стали как будто добрее, а Умар ещё больше помолодел. Только лицо Умеда продолжало быть напряжённым и несколько злым —

что говорить, я бы тоже был злым, если бы меня обвиняли в разбойном нападении, предъявляя скриншот с видеозаписи, на котором совершенно другой человек.

(В скобках замечу, что Умеду сперва дали три года, а потом — опять же по апелляции, к которой я приложил руку — отпустили. Сам я тогда был уже в другой камере и знаю об этом со слов, а потому до сих пор порой сомневаюсь в счастливом освобождении Умеда. Однако скорее всего так и было. Редко, но всё-таки случаются такие вещи, особенно когда полиция очень грубо подходит к лепке дел, уповая на правовую безграмотность иммигрантов или, например, бездомных.)

Анвара Мосгорсуд уже наградил сроком в 20 лет — за убийство, сопряжённое с разбоем, как он утверждал, совершённое не им, а его непутёвым подельником-балкарцем («Все беды от этих балкарцев!» — иной раз полушутя говорил кабардинец). Но сейчас и он, непринуждённо смеясь, выглядел совершенно свободным человеком.

Ваню Гагауза трава пробила на движуху: он как на ускоренной перемотке куда-то звонил, сбрасывал, снова набирал, периодически поправляя Bluetooth-гарнитуру в ухе, и быстро-быстро говорил на гагаузском, который напоминал турецкий и азербайджанский языки.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Витя как будто немножечко грустил: гашиш хорошо, но героин всяко лучше.

Баха-Старый травил байки про свои сексуальные и криминальные похождения. К слову, его обвиняли в ограблении одного из складов Черкизовского рынка. Так что, может, и не совсем байки.

До 109-й я был только в одной камере на Общем корпусе — в 120-й, да и то сутки. В 120-й хате жили семейками, как в лагере. Здесь же меня радовало, что нет явного разделения: все живут по-братски, всё общее. Впрочем, братство было относительное. Были братья старшие и братья младшие — братва и все остальные. Как это выглядело? Вот есть два шкафа, в которых хранили еду: лапшу «Роллтон», картофельное пюре, если было, колбасу, сыр, масло, когда они бывали (а бывали лишь пару дней после передачи), и всякое такое. Один шкаф общий — оттуда любой может взять что захочет. Из другого же шкафа может брать только братва. Объяснялось это тем, что, если всё выложить в общий шкаф, еда очень быстро закончится, а братва — более сознательная часть коллектива и будет расходовать продукты экономно. Приводились примеры, что, мол, выкладывали три кг печенья в общий шкаф — и их за один вечер съедали. А если эти три кг выкладывать по полкило в течение шести дней, то и хватит, соответственно, на дольше, и все будут довольны. С такими аргументами было сложно поспорить. Позже, кстати, эта система была изменена: всей хатой был выбран человек, который один имел доступ в шкаф братвы и решал, что и как надо расходовать. Если кому-то что-то надо было — например, пачку лапши — обращались к нему. Отказать он мог, только если человек просил необоснованно больше, чем позволяли наши запасы.

С сигаретами и с чаем такого не было — кури и чифири, сколько хочешь. Но сигареты и чай в хате могли просто кончиться. Кстати, сигареты были не только общие — некоторые имели и личные запасы — это не возбранялось. Но, опять же, когда общие сигареты кончались, обладателям личных запасов приходилось делиться. Бог велел делиться! — а вы как думали?

Что же касается распределения обязанностей, то в 109-й хате все были при деле. Был смотрящий — Анвар; был смотрящий за общим в хате — Гия (то есть он номинально должен был следить за количеством сигарет, чая и всего остального в хате); дорогой занимались Ваня Гагауз и Витя; Улугбек отвечал за уборку; Саня Самаркандский с некоторых пор нёс ответственность за курок и запреты; все же остальные попеременно сидели на тормозах.

Система распределения обязанностей функционировала следующим образом. После трёх дней отдыха заехавший в хату арестант садился на тормоза. Если зек на этом месте хорошо себя проявлял и в полной мере справлялся с обязанностями, он мог сидеть на тормозах до самого этапа. В случае, если сиделец не справлялся с атасом, ему предлагали заняться чем-то другим — менее ответственным. Арестант, конечно, мог вязать носки, бить татуировки или делать ещё что-то общественно полезное, но зачастую зеки такими навыками не обладали и становились ответственными за тряпку.

Убираться в людской хате не западло, но неформальный статус при этом, конечно, падает. Бывало, что на тряпку становились те, к кому уже были какие-то вопросы.

Так в 109-й хате на тряпке был Улугбек, поскольку он обвинялся в попытке изнасилования. Он признавал, что это имело место (и как будто совершенно искренне раскаивался), однако попытка — не изнасилование, поэтому его не стали выкидывать с хаты, но всё равно, кажется, избили (это было ещё до моего заезда в хату).

Но можно было пойти и вверх по карьерной лестнице. Если ты сидишь на тормозах и не допускаешь проёбов, то в дальнейшем можешь претендовать на то, чтобы заниматься дорогой. Дорога — дело суперответственное — ведь по ней ходят и малявы (нелегально передаваемое письменное сообщение — И.А.), и воровские прогоны (обращение от вора или нескольких воров, обязательное для всех — И.А.), и телефоны, и героин, поэтому на неё кого попало не ставят, а дорожников ценят и уважают. Впоследствии, при благоприятном стечении обстоятельств, можно и смотрящим в хате стать.

Смотрящий в хате — это по сути тоже больше про ответственность, чем про власть. Такой человек ведёт точковки (запись — И.А.): сколько хата уделила на общее (в данном случае деньги, собираемые для поддержания комфортной жизни арестантов в СИЗО: они идут на подкуп ментов и при необходимости покупку сигарет, чая и прочего для нуждающихся — И.А.), сколько на воровское (деньги, идущие в воровской общак — И.А.), сколько на нуждовское (сигареты, чай, конфеты, мыльно-рыльное, собираемые для общих нужд — И.А.); по этим вопросам и не только смотрящий поддерживает связь с кремлём — так меж собой зеки именуют верхушку криминалитета в СИЗО; также смотрящий отвечает за всё происходящее в хате — драки, дебоши, передозы и прочее. В общем, одна сплошная ответственность. А власть весьма ограниченная: ведь если смотрящий в хате неправ, можно позвонить хоть смотрящему за корпусом, хоть положенцу (представитель воровской власти, назначаемый непосредственно вором — И.А.), хоть вору (по определению мусоров «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии»; по определению противоположной стороны «отец преступного мира, кристально чистой души человек» — И.А.) и обосновать свои претензии. Это вполне эффективный механизм: смотрящих нередко разгружают (лишить человека статуса смотрящего, положенца — И.А.) и побивают за неверное толкование понятий, необоснованное рукоприкладство и прочие «превышения должностных полномочий».

Но у нас в хате все всем были довольны, никто не старался быть выше других или занять какое-то привилегированное положение. Напротив, периодически подчёркивалось, что здесь все на равных и даже Улугбек сидит с нами за одним столом.

Март-апрель 2021 года