Иван Асташин — фигурант одного из первых «придуманных» спецслужбами дел о молодых террористах. В 2012 году его, 20-летнего студента, приговорили к 13 годам строгого режима. За три года до этого Иван с «подельниками» поджег подоконник и несколько стульев в отделе ФСБ на «день чекиста». Тогда никто не пострадал, но спецслужбы раздули поджог до дела «Автономной боевой террористической организации». Из назначенных 13 лет Иван отбыл почти 10 — в том числе в ИК-17 Красноярского края и Норильлаге.

Он вышел на свободу только в сентябре 2020 года, но и на этом зона не закончилась — политзеку назначили 8 лет административного надзора с запретом выходить из дома по ночам. «Это хуже условного срока», — говорит он сам.

За 10 лет у Асташина накопилось достаточно уникального материала, часть из которого он ранее уже публиковал в ныне приостановившей работу «Новой газете». Вскоре книга Ивана выйдет в одном из независимых левых издательств в России. Такие путеводители по русской тюрьме, к сожалению, становятся все необходимее для жизни в репрессируемой стране.

Иван Асташин. Фото из соцсетей

— Путешествие по разнообразным учреждениям ФСИН напоминает скитание по квазигосударственным образованиям Нового Средневековья, описанного Владимиром Сорокиным в «Теллурии». Ставшее привычным для слуха деление на «красные» и «черные» зоны здесь не совсем уместно — тюремная система намного сложнее. При этом в «систему», как нередко называют совокупность мест заключения их обитатели, попадают самые разные люди: от бездомных до министров. Здесь все они в какой-то момент оказываются в равном положении. В то же время практически во всех тюрьмах и лагерях среди заключенных выстраивается своя иерархия, в которой твой статус и твои достижения на воле могут не играть никакой роли. Эта книга — сборник очерков о местах на пенитенциарной карте России, где я побывал за время своего путешествия; о людях, которые повстречались мне по пути, и о ситуациях, в которых я и те, кто меня окружал, оказывались, — говорит сам Асташин.

«Путешествие по местам лишения» может стать одной из самых богато иллюстрированных документальных книг о российской тюрьме. Рассказ Ивана дополняют более ста иллюстраций Станислава Таничева. Это и портреты реальных людей, и изображения реальных мест заключения, и аллегории русской зоны с элементам фантастики.

Кича

Кича. Это странное слово я услышал в первые дни пребывания в «Матросской Тишине». Так арестанты именовали карцер — специальное место, куда администрация помещала нарушителей установленных в СИЗО правил. Но о самих правилах почему-то ничего не говорили, и мне представлялось, что для попадания в кичу надо сделать что-то экстраординарное — устроить потасовку с ментами, начать буянить или хотя бы обложить матом кого-нибудь из начальства.

Однако не прошло и двух недель моего пребывания на «Матроске», как я сам очутился в карцере.

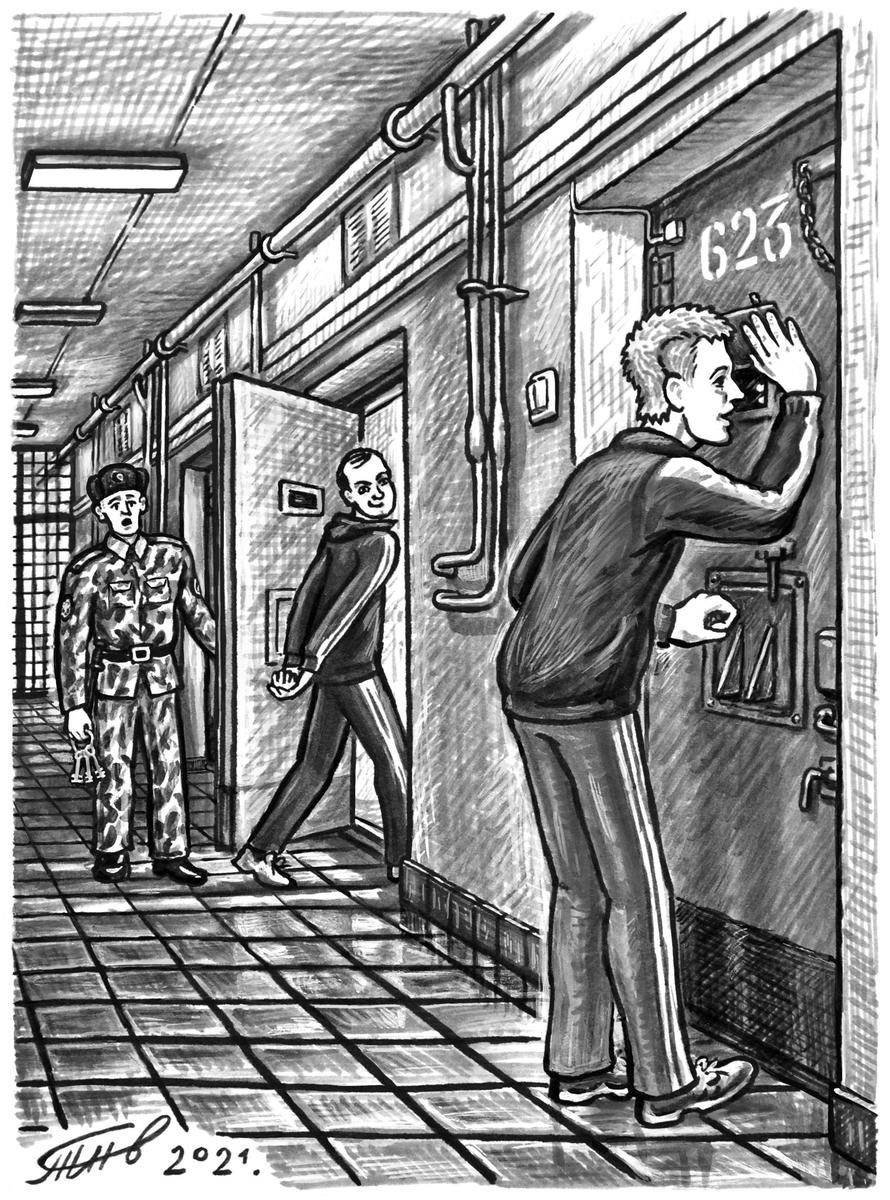

Поводом стала, казалось бы, невинная выходка. Когда мы вчетвером возвращались с прогулки по продолу [1] нашего спецблока, я прошёл вперёд и заглянул в глазок другой — не нашей — камеры, где сидел мой знакомый. Поскольку это был спецблок, то прямоугольный глазок, напоминавший окошко на маске сварщика, защищало не только толстое стекло, но и стальной лист со стороны камеры, в котором было просверлено множество маленьких отверстий, а потому без привычки разглядеть через него что-либо было весьма затруднительно. Пару раз я крикнул что-то приветственное, чтобы привлечь внимание арестантов в камере, но, кажется, тщетно. В итоге я развернулся и пошёл уже к своей камере. Молодой мусорок стоял в полной растерянности.

Иллюстрация: Станислав Таничев

— Ты чего делаешь? — немного удивлённо спросил он у меня.

— А что, нельзя? — я включил дурака.

— Нельзя.

— Ну ладно, буду знать, — ответил я и зашёл в уже открытую камеру.

В хате тем временем царило оживление.

— Ну что? — сразу спросил Денис, который и подбил меня на эскападу.

— Да ничего. Не видно ничего через этот глазок.

— А ты им кричал?

— Кричал. Только, похоже, не услышали…

— А может, решили не нарушать? — предположил Толя.

— Да не, там вроде не такие сидят, — авторитетно опроверг это предположение Денис.

Позже, уже за чаем, Паша, оскалившись улыбкой рецидивиста, протянул:

— Ну что, сейчас в кичу поедешь.

— Да не факт, — отмахнулся Денис.

— Этот гондон точно рапорт составит. Был бы ещё Османыч или Саныч… — возразил Паша.

— Да, этот молоденький, сразу видно, с гнильцой… Выслуживается, собака, — присоединился к Пашиному мнению Толя.

— Ну, что ж, съездишь в кичу суток на пять — на первый раз. Ничего страшного, — Денис, было видно, хотел как-то и приободрить меня, и избежать разговора о том, что по его наущению я теперь подвергнусь репрессиям.

— А что там — в киче? — мне хотелось представлять, что меня ожидает.

— Одиночка, — лаконично охарактеризовал карцер рецидивист Паша.

— Да, сидишь один. Нары только на день открывают. Передачи, ларька нет, писем тоже. На баланде, в общем, сидишь. Но книжки можно читать, писать можно, по делу документы с собой брать можно, — Денис как всегда старался дать исчерпывающее описание. — Бери с собой книжку, тетрадку, рыльно-мыльное, кружку, ложку, миску, — продолжал сиделец.

— Хорошо, что ты не куришь, а то бы ещё сигареты надо было как-то протаскивать — там-то и курить запрещено, — поделился своей болью рецидивист.

— Да там же всё греется [2] наверняка, — удивился Денис.

— То греется, то не греется. Лучше всегда брать, — Паша и тут был настроен скептически.

— Крысы, говорят, ещё там, — Толя решил внести свою лепту в описание карцера.

— Да, ты картонку какую-нибудь возьми — на ночь дальняк закрывать. Они из дальняка там вылазят по ночам, — сразу предложил решение проблемы Денис.

— Ну, картонка-то не поможет… — Паша снова сыграл роль противовеса.

— Пускай книжки сверху какие-нибудь положит, — Денис не отступал.

— Разберёмся, — меня, честно говоря, этот разговор уже подутомил, и я хотел его прекратить.

К моему счастью, заварился чай, и все на какое-то время отвлеклись от темы карцера.

* * *

Через пару дней, когда я уже начал подумывать, что никакой кичи, возможно, и не будет, гонец в пятнистой форме с соответствующим сообщением всё-таки явился:

— Асташин, собирайся в карцер!

— А что по времени? — Денис сразу подскочил к глазку.

— Полчаса.

— А сколько суток дали?

— Пока не знаю… — лениво бросил вертухай.

На этом диалог Дениса с представителем власти закончился.

Минут за десять я собрал свои нехитрые пожитки: в пакете у меня оказались кружка, ложка, миска, мыло, зубная щётка, паста, полотенце, тетрадка с ручкой, да томик Дюма «Графиня де Монсоро». Сокамерники промеж тем заварили чай.

— Ну, давай там, не хворай, крепись… Возвращайся к нам! — как будто произнося тост, Денис поднял кружку с чаем.

— Съездишь — посмотришь. В киче хоть раз-то надо побывать, — приободрил Паша.

— Нормально всё будет! Вот тут некоторые постоянно в кичу ездят — и ничего! — Толя тоже присоединился к напутственным речам.

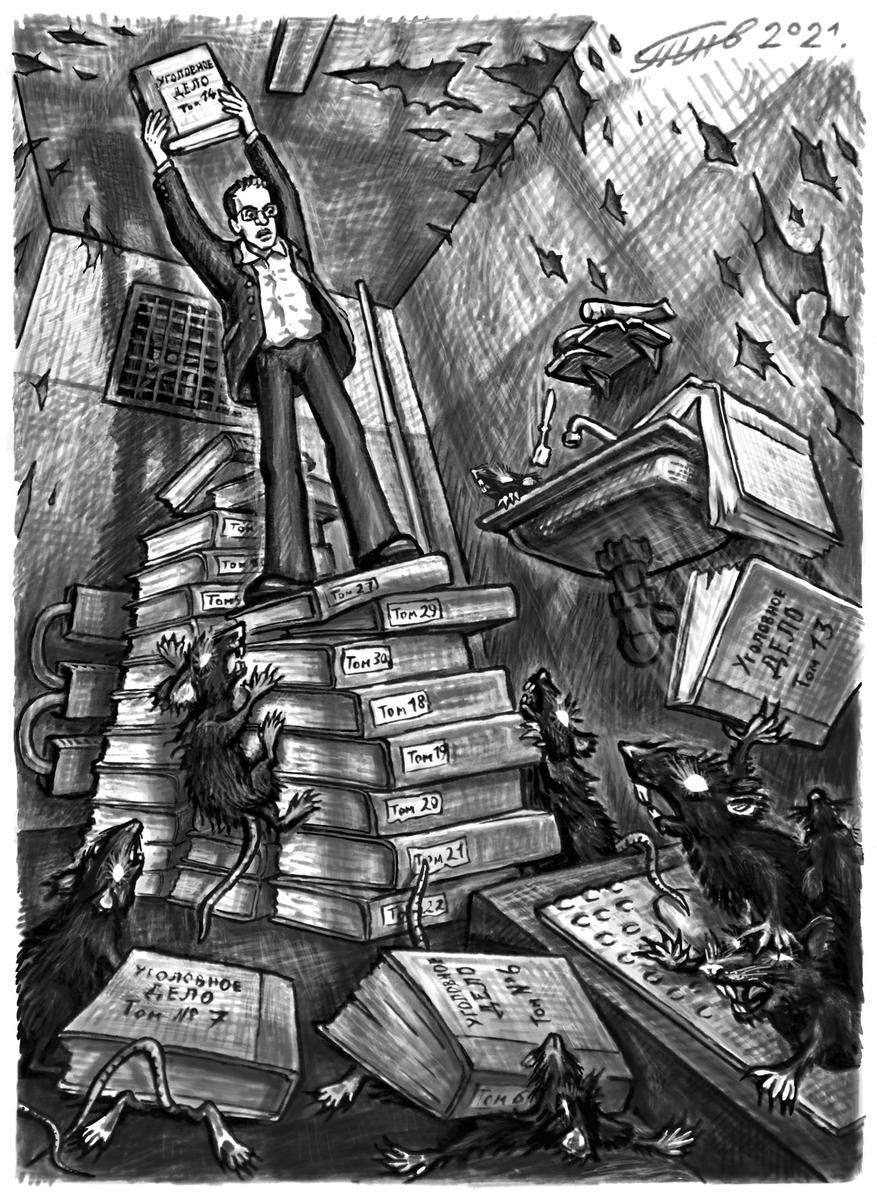

— Это да. А Френкель сколько раз ездил? — Денис вспомнил легендарного банкира, не так давно сидевшего на шестом спецу, обвиняемого в заказе убийства зампреда Центробанка. — Так он с собой всю делюгу брал и в киче тома на полу раскладывал, как кровать!

— Да… Френкель… — судя по реплике Толи банкир и вправду мог удивить и ментов, и арестантов.

Однако в эту минуту послышалось шуршание за дверью, и наша беседа была прервана.

— Готов? — послышалось из-за двери.

— Сейчас, чай допьёт, — Денис постарался оттянуть время вывода меня из камеры.

— Давайте, пять минут, — по-свойски бросил мусор и пошёл, видимо, курить.

Иллюстрация: Станислав Таничев

* * *

Путь на кичу лежал через тот же подземный тоннель, по которому меня сюда вели с карантина. Поклажа у меня была примерна такая же — под мышкой матрас, в свободной руке небольшой пакет. Но катакомбы уже не казались такими бесконечными, и как-то очень быстро мы очутились на широком продоле, где, судя по всему, располагалась баня [3] и прачка.

Пройдя мимо каких-то подсобных помещений и двери камеры с номером «100», мы зашли в следующую дверь. За ней оказался ещё один продол, но совсем маленький — по левой его стороне располагались почти вплотную друг к другу двери с цифрами «1», «2», «3» и «4», а справа была как будто раздевалка и ещё ответвление продола.

Навстречу нам вышла женщина в вертухайской форме:

— Ну, здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответил я.

— Привет, Лен! Вот документы, — мой сопровождающий протянул вертухайке несколько бумажек. — Шесть суток у него.

— Понятно. Ну, пойдём, — уже обращаясь ко мне, проронила женщина в форме.

Я зашёл в раздевалку, где, помимо вешалки, оказалась также конструкция для хранения матрасов и шкафчик для посуды. Я затолкал свой матрас в единственную свободную ячейку конструкции, сваренной из квадратного профиля, повесил куртку на крючок, убрал посуду в шкаф.

— Готов? — поинтересовалась женщина.

— Готов.

— Пойдём тогда.

Перед дверью с нарисованной через трафарет цифрой «2» я вспомнил, что кто-то в хате мне говорил, что с арестантами, сидящими в киче, надо поздороваться по прибытии. Я поднял голову и постарался максимально громко крикнуть:

— Здорово, кича!

— Здорово! Здорово! — как эхо откуда-то послышались голоса.

Мусор крякнул, женщина же, как будто подождав меня, вставила ключ в замок и начала проворачивать громоздкий механизм. За стандартной камерной дверью с кормушкой и глазком оказалась ещё одна — решётчатая. Вероятно, для того, чтобы, не давая возможности арестанту выйти из камеры, можно было на него посмотреть — как на зверя в клетке. Ну да, это же карцер — наверное, подразумевалось, что здесь будут содержаться особо буйные заключённые.

Когда за моей спиной захлопнулась дверь, я осмотрел камеру. В ширину она была метра полтора — я мог одновременно касаться руками противоположных стен, в длину — наверное, метра три с чем-то. Сразу справа была параша [4] — такая же, как в хате на спецблоке, только без какого-либо ограждения.

То есть, если вертухай или вертухайка заглянет в глазок в то время, когда справляешь нужду, их взору предстанет арестант во всей красе.

За парашей по правой стороне шла раковина — обычная металлическая эмалированная раковина. Дальше — ничего. По левой стороне в специальной металлической раме крепилась откидная шконка, из днища которой торчал минималистичный столик — на нём могли бы уместиться лист бумаги и ручка, не более. В таком же стиле был вросший в пол табурет. При этом все предметы мебели имели «антивандальную» конструкцию — несущие и уязвимые части были выполнены из толстого металла, и лишь горизонтальные поверхности столика и табурета оказались из дерева, плотно утопленного в металл и закрашенного многими слоями серой краски. В торцевой стене на высоте метров двух от пола находилось небольшое окошко, но до самой рамы от частой решётки внутри камеры было ещё около метра — благодаря толстым екатерининским стенам. Вот и вся обстановка.

Иллюстрация: Станислав Таничев

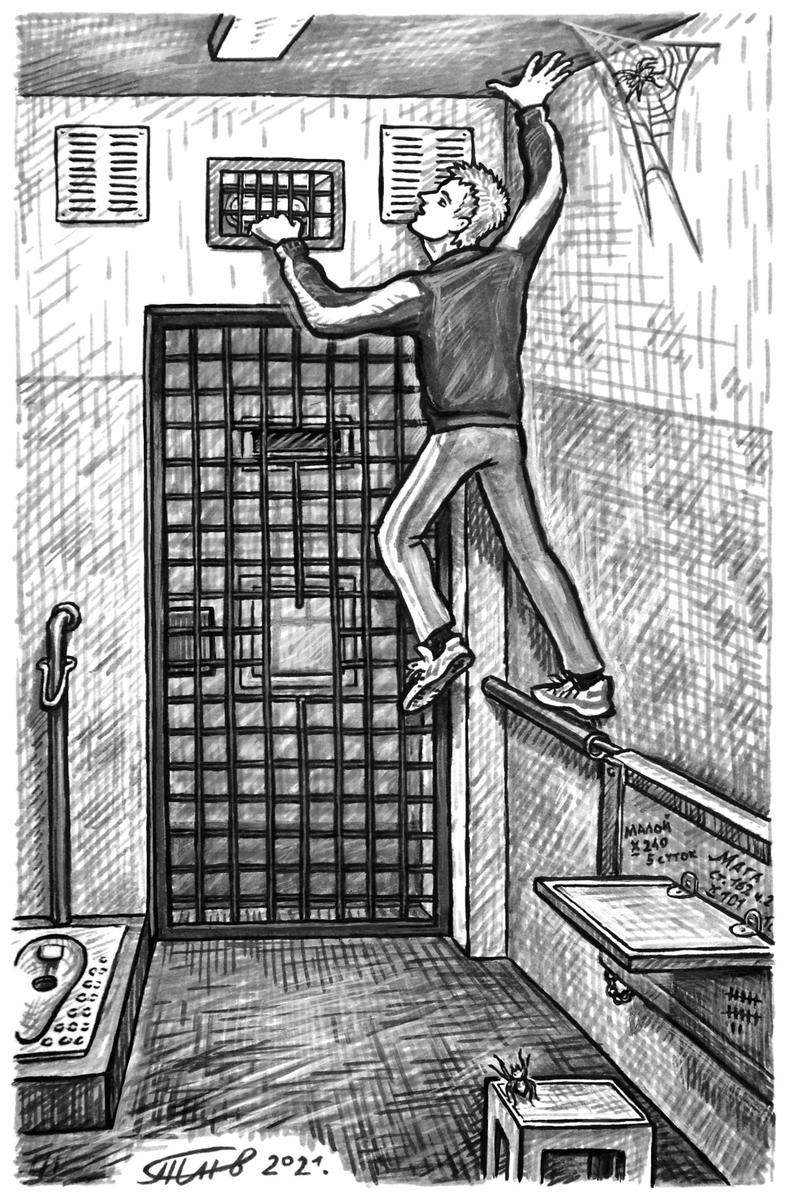

Но особенно осматриваться и раздумывать мне в тот момент было некогда — я услышал голоса из других камер карцера:

— Кто заехал? Где сидишь? А-У-Е!

Уже видавший, как общаются между камерами по вентиляции, я начал искать соответствующие отверстие. И нашёл его, даже два. Но оба были практически под потолком, и какое-то время я соображал, как туда добраться. Просчитав свой путь, я начал его: с табуретки на стол; со стола на трубу, в которую входил штырь, фиксирующий шконку; там уцепиться за решётку вентиляционного отверстия — и в таком положении, стоя одной ногой на трубе и держась за решётку, можно разговаривать.

— Здорово! — ответил я всем, кто хотел меня слышать.

— Здорово-здорово! Ты в какой?

— Во второй.

— Как зовут?

— Ваня Паук.

— Паук? Меня Асим зовут, я в пятой. Тут ещё Ваха на связи из четвёртой.

— Здорово! — по всей видимости, Ваха подал голос.

— С какой хаты? — продолжал знакомство Асим.

— С 624.

— А… С шестёрки значит. Тоже там сидел. Сейчас в 105-й сижу, на Общем корпусе. А за что в кичу закрыли?

— В шнифт [5] посмотрел.

— Ясно. На шестёрке за всякую ерунду в кичу сажают.

— А ты за что?

— Да с опером поругался, обматерил его.

— Ясно.

— Ладно, ты обживайся пока, ещё пообщаемся, мне ещё трое суток сидеть. Нужда есть у тебя в чём? Куришь?

— Нет, нужды нет. Не курю.

— Ладно, тогда шуми, если что. Пойдём.

Я спустился с «переговорного пункта» и начал обживать камеру. Всё рыльно-мыльное и рулон туалетной бумаги я разместил на небольшой полочке над раковиной. Книгу с тетрадкой за неимением соответствующей полки положил на батарею под окном.

Подойдя к этой самой батарее, я не устоял перед искушением и забрался на неё, чтобы посмотреть в окно, — когда я встал на чугунный радиатор, мой подбородок оказался как раз вровень с нижним краем окна. И тут я понял, что занял примерно то же положение, что человек, высунувший голову из канализационного люка: окно находилось на уровне земли, и перед моим взором простирался асфальт, в который была закатана территория вокруг корпусов тюрьмы. Карцер оказался самым настоящим подвалом — всё как и положено. Вместе с тем, иной раз было интересно наблюдать за картинами в этом окне: то пройдут чьи-то ботинки перед глазами, то прогромыхают колёса тележки с бачками баланды.

В то же время вся остальная обстановка камеры ничем не напоминала образ «сырого тёмного карцера»: ярко светила лампа дневного освещения, светло-бежевые стены радовали глаз, а серый наливной пол поражал своей идеальностью (при этом, правда, оставаясь холодным); в целом было ощущение, что ремонт здесь делали недавно.

Я пустился исследовать каждый сантиметр моей новой обители. И достаточно быстро обнаружил признаки обитания здесь человека: на деревянных частях пристёгнутой к стене шконки да ещё в кое-каких укромных местах можно было найти надписи наподобие «Малой х 240 5 суток», «Мага ст. 162 ч. 2 х 101 10 суток» или просто «Саня 5 суток». Также были обнаружены даты и «зарубки», которые, очевидно, обозначали сутки карцера.

Удовлетворившись данными исследованиями и немного утомившись от движения, я сел на табурет: оказалось, что относительно комфортно можно на нём сидеть, если спиной опереться о стол и вытянуть ноги вперёд — почти как в кресле. Вдобавок в таком положении представлялся роскошный вид для созерцания — окно и батарея. Что за окном, правда, сидя на табурете, увидеть было невозможно — не позволяла метровая толщина стен.

В общем, сделал я вывод, жить можно: окно есть, ходить места хватает и даже имеется табурет.

Остаток вечера я провёл в попеременном хождении по камере и сидении на табурете — обстановка была новая, и потому эти занятия не надоедали. Как будто я осваивал новые земли.

Через какое-то время я услышал шум на продоле и звук проворачиваемого ключа в замке по соседству. Спустя пару минут открылась дверь и моей камеры.

Иллюстрация: Станислав Таничев

— Пошли за матрасом! — на продоле стоял какой-то новый мусор.

Когда я поднялся с табурета, он как будто что-то вспомнил:

— Погоди, давай шконку сперва откроем. Держи её!

Сообразив, что сейчас произойдёт, я упёрся руками в шконку, которая пока была в закрытом положении. Лязгнул выдвигаемый штырь, и я аккуратно начал отпускать шконку. Когда натянулись приваренные к краям шконки цепи и она улеглась своей поверхностью на табурет, мусор задвинул обратно ржавый штырь, не державший теперь ничего.

Я предпринял ещё одну попытку двинуться к выходу, но мусор снова что-то вспомнил:

— Посуду выноси, если оставил какую.

— Да я и не брал, — удивлённо ответил я и вышел из камеры.

Перед раздевалкой стояла та же представительница власти, что встречала меня по прибытии. В раздевалке я взял из неудобной ячейки свой матрас и, стараясь аккуратно вписываться в повороты, проследовал назад в камеру.

Вернувшись в свою новую обитель, я бросил матрас на шконку: рулет наполовину развернулся сам, дальше пришлось ему помочь. Расправляя постель, я подумал, что, наверное, разумно будет почистить зубы и сразу лечь спать — матрас-то только на восемь часов выдают, да и делать в камере особо нечего, когда горит только тусклый ночник и шконка разложена на полхаты. Но тут из вентиляции я услышал:

— Паук! Паук!

В отсутствии стола, который теперь торчал вниз из шконки, подтянуться к вытяжке было тяжелее, поэтому, пока я до неё добирался, Асим ещё несколько раз выкрикнул моё прозвище:

— Паук! Паук! А-У-Е!

— Да-да! — я уже повис на решётке вентиляционного отверстия.

— Как сам?

— Нормально. А ты как?

— Да я тоже ничего. Обжился в киче?

— Ну да. А чего тут обживаться?

— Это да, — в ответ Асим рассмеялся.

— Как там на шестёрке? — мой собеседник продолжал поддерживать светскую беседу.

— Да нормально… — неуверенно ответил я, так как сравнивать мне было не с чем.

— Да чё нормального там? Ни дорог, ни связи, не увидишься ни с кем. Спецблок. Вот на Общем корпусе нормально — там всё есть, мусора вообще не препятствуют, в кичу за всякую мелочь не сажают. А что у тебя за статья?

— 213-я, хулиганка.

— А чё тебя на шестёрку закрыли? — недоумённо спросил Асим.

— Да у меня делюга такая — отдел ФСБ подожгли.

— Отдел ФСБ подожгли! Да ладно? Красавы! — и на том конце вентиляционной трубы снова раздался смех.

— Не, ну если статья 213-я, я думаю, могут тебя перевести на Общий корпус. Знаешь, как сделать, чтобы тебя на Общий перевели? — продолжал голос из вентиляционного отверстия.

— Не знаю.

— Надо в кичу постоянно ездить, тогда переведут. Я вот сам на шестёрке сидел, потом в кичу начал попадать, и перевели. Пять-шесть раз в кичу съездишь, и переведут, понял?

— Понял.

— Ладно, хочу ещё тут пару хат подтянуть — пообщаться. Давай, шуми, если что. Пойдём.

— Пойдём, — уже смекнув, что этим словом завершают разговор, я приобщился к новому для меня языку.

Через минуту, когда я чистил зубы, где-то вдалеке послышалось раскатистое: «Один-ноль-девять! Один-ноль-девять!». И где-то уже совсем на пределе слышимости: «Говори, Асим!»

Пока Асим и его собеседник из «Один-ноль-девять» — то есть 109-й камеры — вели свой диалог, обрывки которого долетали до меня, я представлял громаду Общего корпуса, возвышавшуюся на фоне ночного неба, окна камер, забранные частыми решётками, и размышлял о том, что, как сейчас выяснилось, возможности человеческого голоса намного выше, чем я предполагал. «Интересно, и как далеко эта 109-я находится? А куда ещё можно докричаться?» — параллельно я сам себе задавал вопросы, ответов на которые пока не знал.

Лёжа на шконке, поддерживаемой цепями (что в моих глазах добавляло ей какой-то романтики), я слышал, как Асим выкрикивал номера других камер, как камеры общались между собой, и под эти звуки ночной жизни тюрьмы погрузился в безмятежный сон.

* * *

— Сдаём матрасы!

Пытаясь разомкнуть со сна глаза, я увидел в открытой двери камеры легавого — в голове сразу пронеслось: «Кича», — за ночь я и позабыл, что в карцере нахожусь. С неприятным ощущением, порождённым осознанием своего положения и необходимости расстаться с матрасом, я медленно начал подниматься. Но мусор со словами «пойдём пока в следующую» захлопнул дверь. Так что, когда я встал и скрутил матрас в рулет, мне пришлось ещё немного подождать, пока легавые снова дойдут до меня.

Следующее разочарование этого утра (впрочем, ожидаемое) принёс завтрак. Тайная надежда на то, что здесь что-то по-другому, не оправдалась — баландёр просунул в кормушку полную миску пшёнки с чапиками. Единственное отличие завтрака в киче было в том, что вместо пайки сахара здесь давали чай с сахаром. Но это и к лучшему — чая-то у меня здесь всё равно нет.

Я выел из миски всю пшёнку, которой оказалось не так уж много, и в моей шлёнке осталась внушительная горка розоватой сои. «Вот это да, — подумал я, — чапиков, оказывается даже больше чем самой каши!» Положение спас сладкий и на удивление крепкий чай и корочка от моей пайки хлеба, которую я тщательно отделял от сырого мякиша.

После завтрака, отправив соевые чапики в дальняк, я занялся мытьём посуды. Никакой губки я, конечно, не взял, так что пришлось тереть шлёнку просто мыльными пальцами.

В течение дня я ходил по камере туда-сюда (на самом деле это занятие затягивает), читал «Графиню де Монсоро» и спал, сидя на табурете, положив руки и голову на стол.

Ближе к вечеру предложили сходить на прогулку. Я согласился. Повели, что интересно, обратно на шестой корпус. Но в это время там уже никто не гулял, и я был совсем один не только в прогулочном дворике, но и на всём прогулочном «этаже». Мне понравилось гулять одному: дворик сразу стал больше, можно было прыгать, бегать, ни на кого не оглядываясь, в своё удовольствие изучать неровности шубы на стенах.

* * *

За последующие дни пребывания в киче, помимо общения по вентиляции с соседями, произошло несколько занимательных событий.

Во-первых, несколько раз вечером в своём матрасе я обнаруживал запаянный в полиэтилен свёрток, в котором больший объём занимали сигареты (со спичками, конечно), но также были шоколадные конфеты или несколько кусочков шоколадки, бульонный кубик и пакетики чая. Конфеты я ел, бульонный кубик добавлял в невкусную баланду, а сигареты также через матрас передавал Асиму или кому-нибудь ещё. Что делать с чаем, я не представлял. Как-то я попробовал вскипятить воду, поставив алюминиевую кружку на трубу отопления и поджигая под ней жгуты из бумаги, но тщетно.

Во-вторых, в один из дней на смену заступила вертухайка, которая кричала, как только кто-то начинал общаться по вентиляции:

— Не разговариваем! Прекращайте!

В-третьих, в ответ на это кто-то из заключённых начал кидать в дверь то ли кружку, то ли шлёнку, из-за чего возникал характерный звук соприкосновения металлов — алюминия посуды и стали двери-решётки.

В общем, за шесть суток в карцере соскучиться я не успел и даже, кажется, не всё узнал о том, что происходит в этом месте, где оказываются шесть самых злостных нарушителей порядка из 1500 заключённых «Матросской Тишины».

Иллюстрация: Станислав Таничев

Март-апрель 2021 года

[1] Продол — тюремный коридор.

[2] Грев — материальная поддержка; в первую очередь, в виде сигарет, чая, сладкого. Может иметься в виду как грев со свободы, так и внутритюремный грев в тех, местах, где арестанты испытывают наибольшую нужду — в карцере, в больничке, в карантине.

[3] Баня, конечно, не настоящая. Так в тюрьме называют душевую для заключённых.

[4] Параша — любое приспособление, используемое в качестве туалета; в данном случае чаша Генуя.

[5] В данном случае глазок в двери камеры.