Книга Сергея Бондаренко «Потерянные в памяти: общество “Мемориал” и борьба за прошлое в России» вышла в издательстве Ricochet и создавалась с помощью инициативы StraightForward: она помогает писать и распространять на разных языках честный неподцензурный нонфикшн о России, который нельзя издать внутри страны. «Новая газета Европа» публикует отрывок из главы «В прекрасном и яростном мире», где рассказывается, с какими трудностями организация столкнулась в конце 1990-х и нулевых.

Эта публикация — часть совместного проекта StraightForward и «Новой газеты Европа»: каждые две недели мы будем публиковать фрагмент одной из книг, созданных в рамках проекта. Поддержать StraightForward можно здесь.

Александр Горбачев

главный редактор StraightForward, редактор книги:

— Когда мы только начинали StraightForward, у нас было только желание делать книжки, в широком смысле объясняющие Россию, — и делать их для аудиторий в разных странах. Саму структуру фонда и систему опен-коллов для поиска авторов и тем мы разработали чуть позже, а пока просто сами придумывали возможные идеи — и авторов, которые могли бы сделать из этих идей книгу. И вот в 2022 году вручили Нобелевскую премию «Мемориалу», и я подумал, что вообще-то его история — это во многом и есть история постсоветского российского гражданского общества, его побед и поражений, ценностей и заблуждений. Более того, я понял, что есть человек, способный такую историю написать: это Сережа Бондаренко, сотрудник «Мемориала», историк, журналист, а еще мой старый товарищ, с которым мы несколько лет делали вместе сначала документальный сериал про московский «Спартак» 1990-х, а потом книжку о нем же.

Я пришел к Сереже, он, к счастью, откликнулся. За время пути идея, формат и уж тем более текст книги много раз менялись, но в итоге получилось ровно то, что хотелось: через отдельные события в истории «Мемориала» Сережа смотрит на большую жизнь этой удивительной и сложной структуры, а через нее — на все то, что Россия пережила за последние сорок лет. Смотрит честно и одновременно с сочувствием, признавая ошибки и отдавая должное. С тех пор, как началась война, в разных медиа и репликах часто возникал вопрос — а где был тот момент, когда все «пошло не так»? Где та ключевая развилка, которая привела к катастрофе? «Потерянные в памяти» — одна из первых, по-моему, книг, которая дает на этот вопрос максимально конкретные и подробные ответы, а одновременно — признает, что до конца ответить на него невозможно.

«Мемориал» — не организация бывших диссидентов, однако ценности этой субкультуры здесь очень быстро были осознаны и приняты как свои. Подступиться к этой системе ценностей извне сложно (не исключено, правда, что изнутри — еще сложнее), поэтому в большой степени мое собственное понимание строится на опыте включенного наблюдения за самим собой в предлагаемых обстоятельствах: классик полевой антропологии Бронислав Малиновский называл такую работу «автоэтнографией».

Автор книги «Потерянные в памяти: общество “Мемориал” и борьба за прошлое в России» Сергей Бондаренко. Фото: individuum.ru

Исходное состояние диссидентского сообщества можно описать через напряжение между общностью и индивидуальностью. «Мы же отщепенцы, — говорил Сергей Ковалев, — а у отщепенцев какой может быть коллектив?» Государственным органам в советское время было важно представлять политический протест делом одиночек, неудачников и в буквальном смысле сумасшедших, с которыми работала карательная психиатрия. Зеркальным отображением этого подхода было и самоосознание людей в этом сообществе: они привыкли, как писал Рогинский, к «индивидуальному гражданскому поступку». Любая форма организации им претила — в первую очередь потому, что все «были сыты по горло единственно известной им партией и страшно боялись, как бы групповая, организованная активность не превратилась в “партийность наоборот”».

С другой стороны, эти люди гордились своим ощущением общности и солидарности. Любой политический поступок или жест существовал не в вакууме, а в общей системе ценностей, в ряду других поступков и жестов. Потому правозащитные письма к власти были коллективными. Вокруг значимых андеграундных фигур, их квартир или рабочих мест образовывались кружки и компании. Сложности иерархии внутри них могла бы позавидовать любая средневековая феодальная система или табель о рангах Российской империи. Например, Владимир Альбрехт описывал ситуацию середины 70-х годов так: «Публика в то время была похожа на слоеный пирог.

Первый слой, скажем, были те, кто ходил на квартиру к академику Сахарову. Второй слой — те, кто ходил в дом тех, кто ходил в дом Сахарова. Третий слой — те, кто ходил в дом тех, кто ходил в дом тех, кто ходил в дом Сахарова. И так далее».

К началу 2000-х годов в «Мемориале» работали люди из разных слоев. Первая группа, очень небольшая, — это, собственно, представители диссидентского движения, еще до перестройки имевшие отношение к правозащите, писавшие письма властям, занимавшиеся логистикой (скажем, хранением, копированием, передачей самиздата или денег в кассе взаимопомощи). Вторая — то, что на столичном языке называлось словом «аэропорт», в честь одноименной станции метро на севере Москвы, рядом с которой получали квартиры в привилегированных районах представители советской творческой интеллигенции. Среди «аэропорта» могли быть люди оппозиционных взглядов, принимавшие очень ограниченное участие в подпольной, субкультурной жизни — или не принимавшие вовсе, но читавшие самиздат или жертвовавшие деньги тем, кто принимал. Совершенно не случайно первое помещение «Мемориала» — маленькая комната на улице Черняховского, 2 — было в районе «Аэропорта».

Третья, совсем не маленькая группа располагалась вне начинки альбрехтовского метафорического пирога. Это те разжавшиеся «люди-пружины», о которых рассказывал Борис Беленкин, — люди с высшим (как правило, техническим или естественно-научным) образованием, до перестройки жившие свою собственную, никак не связанную с политикой и общественной повесткой жизнь, обнаружившие себя на гребне исторической протестной волны в конце 1980-х и воспринимавшие памятник жертвам политическим репрессиям как свою миссию.

Митинг в Юсуповском саду 14 июня 1988 года, Санкт-Петербург. Первый общегородской митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий в СССР. Этот день считается неформальной датой основания Ленинградского общества «Мемориал». Фото Владимир Меклер

Наконец, еще одну группу, прежде всего в отделениях «Мемориала» вне Москвы, составляли собственно бывшие репрессированные. Однако к началу 2000-х очень немногие из них оставались внутри организации — и в силу возраста, и в силу эволюции «Мемориала» из политического движения к более устойчивому гражданскому институту и сложившемуся сообществу.

Общим для всех этих групп был только императив децентрализации, страх и отвращение перед любой официальной структурой — при всей очевидности того, что какая-то структура, какой-то формальный способ организации были необходимы. Однако опыт работы в такой системе координат имели только люди с диссидентским прошлым. Любая инициатива, предлагавшая соорганизоваться, рассматривалась с позиций, которые когда-то сформулировал еще генерал Петр Григоренко: «Какие же организационные формы надо придать этому движению? Долго раздумывал и твердо решил: никаких… Надо просто бороться против того, что самому себе не желаешь». Возникавшие организации, таким образом, существовали во внутреннем, подспудном, отрицании собственной структуры. И чем дальше, тем больше они сталкивались с поколенческим разрывом:

после 1992 года молодым людям было очень сложно попасть в этот пирог — им, за редким исключением, просто не было места в сложившейся системе.

***

Эбби Хоффман говорил, что движение — это то, что движется (уличный активист и перформер, Эбби Хоффман был одним из неформальных лидеров движения за гражданские права в США в 1960-е. — Прим. авт.). К началу 2000-х годов «Мемориал» перестал быть «движением» в том значении, в котором это оговаривалось в уставе на момент его регистрации, — организацией с открытым членством и возможностью прямого коллективного действия. Теперь это была небольшая группа единомышленников, объединенных в организацию, которая работает с темами советской истории и современной правозащитой.

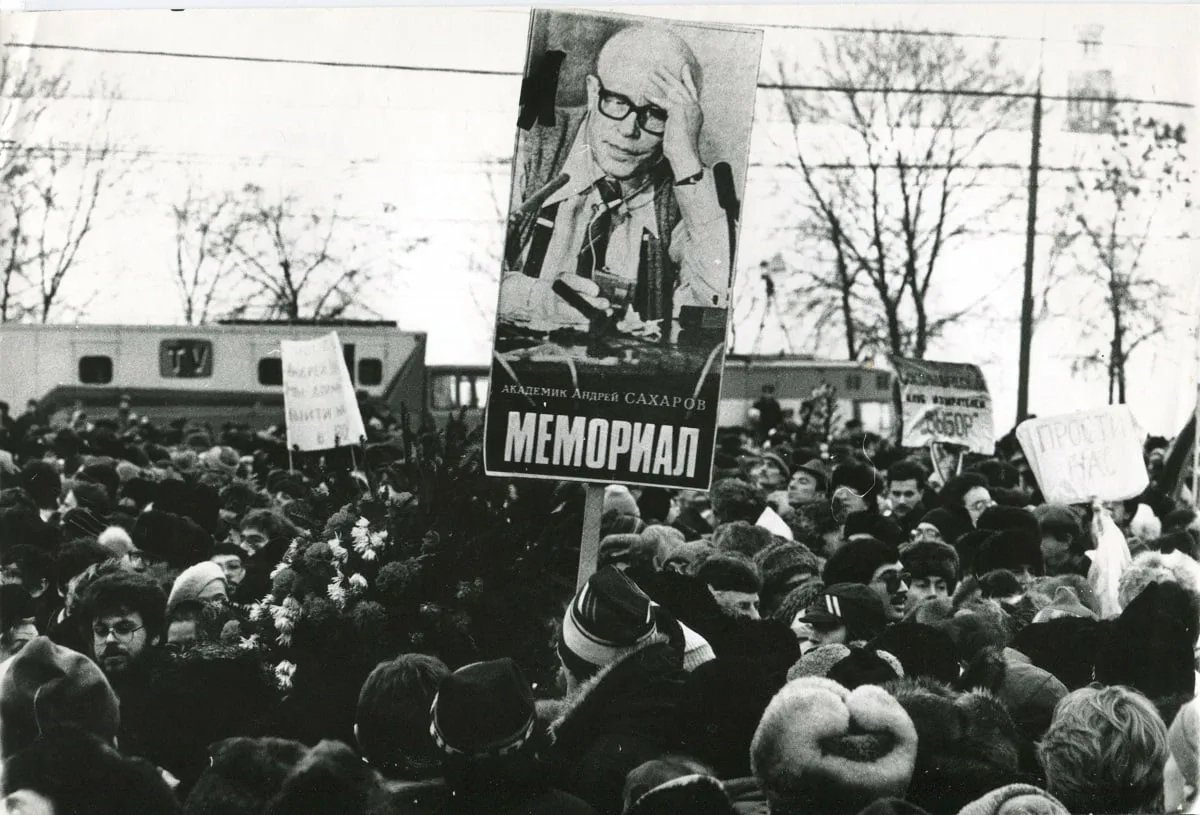

Траурный митинг в Лужниках. Демонстранты с портретом Андрея Сахарова, 1989 год. Фото: memo.ru

Все, кто мог и хотел уйти заниматься чем-то другим, уже ушли. Как заметила исследователь ранней истории «Мемориала» Кэтлин Смит, в основном покидали «Мемориал» те, кто не хотел отказываться от прямого политического действия. Лев Пономарев создал партию «Демократическая Россия» (не путать с Демократическим Союзом), Владимир Лысенко — республиканскую партию, Павел Кудюкин — Социал-демократическую. Все они участвовали в создании «Мемориала», и ни у кого не получилось стать успешным в политике: их партии к началу 2000-х были уже электорально несостоятельными и не имели шансов пройти в российский парламент.

Те, кто остался в «Мемориале», должны были определиться со своими задачами. Та же Смит описывает жизненный цикл любого общественного движения или НКО — чтобы жить долго, оно должно постепенно трансформироваться и подстраивать свои цели под новую реальность, так, чтобы находить себе задачу для продолжения работы. По-настоящему долго может жить организация, которая постоянно движется, но никогда не достигает конечного результата: «Парадоксальным образом, если движение будет стремиться достичь реалистичных целей и достигнет их, то оно, тем самым, сделает свое существование в дальнейшем ненужным. С другой стороны, если цели будут изначально недостижимыми, это может привести к фрустрации внутри организации, и она также может разрушиться».

Никита Охотин подтверждает: конец 1990-х и начало 2000-х были временем поиска этих самых новых целей — поскольку надежды на быстрое переустройство мира рухнули.

«Все, кто мог понять, уже поняли: контора <КГБ> — плохая. Но государству нужная. И будет работать».

Так же продолжали работать и сотрудники «Мемориала». Активистское движение профессионализировалось. Однако уже через 10 лет после своего формального основания его задачи не могли быть такими же, как в самом начале.

***

«Настоящие коммунисты перестраиваются легко», — писал Александр Подрабинек, подразумевая партийных начальников и силовиков, пересевших в новые кресла и сменивших повестку в последние месяцы перестройки. То же самое, в более широком смысле, произошло с государственной системой в России в последующие годы. Несмотря на все сложности и повороты 1990-х, главной оказалась историческая логика транзита, прямой передачи власти преемнику с сохранением структуры государственного аппарата и спецслужб.

«Мемориал» с самого начала противопоставлял такой логике демократические структуры: сначала — общественный совет, состоящий из выборных представителей, имеющих общественное влияние, затем — коллегию и правление организации, которые регулярно выбирались заново. Тем не менее, верховная власть не менялась и в «Мемориале». Руководителями организации сквозь все выборные циклы оставались одни и те же люди. Председателем «Международного Мемориала» был Арсений Рогинский, исполнительным директором — Елена Жемкова. Состав правления также был стабильным.

Елена Жемкова, соучредитель и исполнительный директор российской правозащитной организации «Мемориал», которая была удостоена Нобелевской премии мира за 2022 год, выступает с речью о мире в Женеве, Швейцария, 3 ноября 2022 года. Фото: Martial Trezzini / EPA-EFE

Именно из-за этого «Мемориал» покинула Нина Брагинская. В изначальной версии интервью, которое мы с друзьями записывали для цикла «История “Мемориала”» (важно отдельно отметить, что средства на нашу работу выделял сам «Мемориал» и никак не цензурировал и не вмешивался ни в проведение интервью, ни в их монтаж. Полные текстовые версии выкладывались на официальный сайт «Международного Мемориала» и анонсировались в соцсетях. — Прим. авт.), она проговорила это уклончиво, но потом, при редактуре, сама уточнила формулировки и прописала свою позицию: «Возглавившие “Мемориал” с уходом многих “отцов-основателей” люди с диссидентским опытом не имели пристрастия и вкуса к демократической процедуре. В подполье живут не по законам демократического сообщества, а по законам семьи». Семьи в большом, древнеримском смысле, с главой (pater familias), окруженным не только кровными родственниками, но и друзьями и зависящими от него «клиентами» — ближним кругом, коллегами, единомышленниками.

«Нет, это, конечно, не семья, — возражает Никита Охотин. — Если искать аналогии, то это скорее форма кружка, диссидентского кружка». Я спрашиваю о «семейной» логике Лешу Макарова, и мы вновь приходим к разговору об устройстве диссидентских сообществ — вроде того, в котором вырос сам Леша. Привыкшие жить осажденным лагерем, они почти не впускали к себе людей со стороны, предпочитая и для своих детей браки с детьми людей из ближнего круга. «Это было и соображение безопасности, и культурный выбор — это же были люди общих с тобой ценностей и понятий», — заключает Макаров.

— А вы можете представить себе, Сережа, что сейчас из «Мемориала» уйдут Жемкова, Рачинский, Петров, Гурьянов, Щербакова? И что это тогда будет, «Мемориал»? — спрашивает Ирина Островская.

Олег Орлов и Ян Рачинский у здания суда после слушания по делу «Мемориала» в Москве, 7 октября 2022 года. Фото: Максим Шипенков / EPA-EFE

— Но хорошо ли это характеризует 30-летнюю историю «Мемориала» — если после их ухода все закончится? Что это говорит о нашей, об их работе?

— Не знаю. Не знаю, — отвечает она. — Но это как в режиссерском театре. Большой режиссер определяет свой театр, его репертуар. И если после его ухода новые руководители не могут удержать тот же уровень –– его ли это вина?

«В том, что Рогинский всегда был главным, — говорит Охотин, — много хорошего и много плохого. И сложно сказать, чего больше, а теперь совсем сложно, поскольку “Мемориал” убили». (Арсений Рогинский умер в конце 2017-го, за четыре с небольшим года до начала войны и последнего суда над «Мемориалом».)

«Сеня любил влиять — и любил подвергаться влиянию», — продолжает Охотин. Именно поэтому Рогинскому удалось в равной степени стать учеником и Лотмана, и Гефтера — двух совершенно противоположных друг другу гуманитариев. Лотман мыслил четко и структурно: много написал, организовал десятки конференций, воспитал сотни студентов. Гефтер много говорил (Охотин называет его стиль изложения «завораживающим» и «талмудическим»), почти ничего не издал и никакой школы не оставил. Мы рассуждаем вместе с Охотиным о возможных границах этого влияния: важно ли, например, что Рогинский, Александр Даниэль, сам Охотин учились у Лотмана, а, скажем, Павловский считал себя учеником Гефтера? И решаем, что из этих рассуждений может быть много следствий, но одно очевидно:

никто, кроме Рогинского, не получил так много от обоих и мог считать себя равно их учеником и коллегой.

Возможно, именно поэтому Рогинский в итоге и стал центральной фигурой «Мемориала» — и сам превратился в источник влияния для множества людей вокруг.

Арсений Рогинский, общество «Мемориал». Фото: Wikimedia

Вячеслав Игрунов, покинувший «Мемориал» еще в 1989-м и много критиковавший Рогинского в первые годы, через много лет, уже в середине 2010-х отзывался о харизматическом лидерстве в «Мемориале» так: «Реально жизнь <…> иерархически выстраивается. Рогинский стал безусловным лидером. На мой взгляд, это очень хорошее решение, потому что Рогинский — профессионал в высоком смысле. <…> И организатор он очень хороший. И чувство реальности у него классное».

Так или иначе, противоречие между изначальной декларацией и реальностью было очевидным. И противоречие это было мировоззренческим. Вы не выбираете себе отца — по крайней мере, не путем демократических выборов. В сложившемся домашнем кружке вы не устраиваете перевыборов с приглашением людей со стороны. Точно так же, уточняет Брагинская, «мои коллеги не понимали, зачем надо проводить выборы, когда мы тут в своей компании». Но выборы проходили. Процедуры соблюдались. Только результаты у них были всегда одни и те же.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».