Для начала — свежая новость: силовики пришли с проверкой в самый известный независимый книжный магазин Петербурга «Подписные издания». Там они искали «запрещенную» литературу — по доносу. Потом ушли с несколькими книгами, в которых якобы содержится ЛГБТ-контент.

Прошлый март вообще был богат на похожие новости. До «Подписных» в московский книжный магазин «Фаланстер» пришла с проверкой прокуратура. Ее сотрудники не нашли ничего запрещенного, но изъяли под расписку книгу «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, сочинения Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг. Издательству Individuum впервые отказали в участии в книжной ярмарке Non/fiction — без объяснения причин. Одновременно Non/fiction усилила контроль за участниками: их просят заполнять таблицы с названием всех книг, которые будут на мероприятии. На книжный магазин «Пиотровский» в Москве написали донос за «дискредитацию ВС РФ». Власти Коми объявили о закрытии единственного в регионе магазина с книгами на национальном языке из-за «нерентабельности».

В общем, полномасштабное наступление российских властей на книжную сферу, развернувшееся в 2022 году, продолжается и останавливаться не собирается. Но удалось ли цензорам добиться каких-то весомых результатов за три года? Действительно ли российские читатели бросили книги «иноагентов» и писателей-«экстремистов» и пересели на книги Захара Прилепина и Z-мемуаристов?

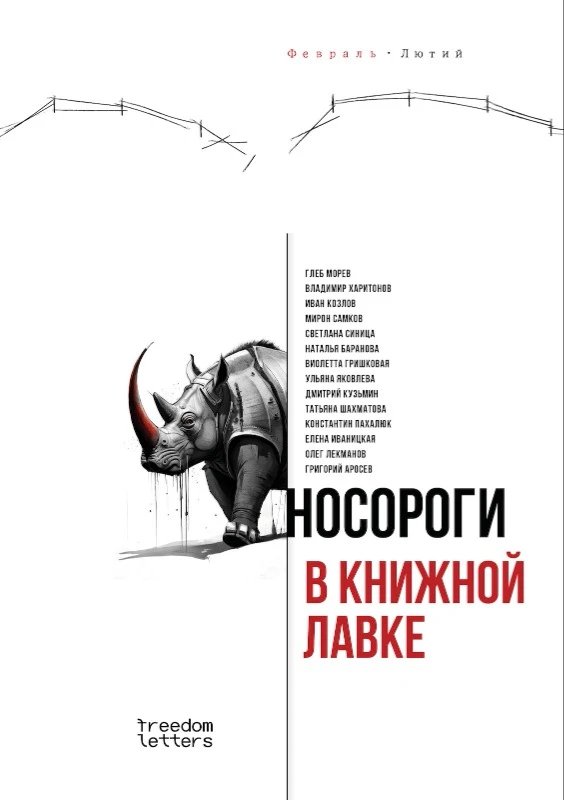

Обложка книги «Носороги в книжной лавке». Фото: Freedom Letters

На этот вопрос отвечают авторы сборника «Носороги в книжной лавке», который вышел в издательстве Freedom Letters (часть текстов была прежде опубликована в разных медиа, включая «Новую газету Европа». — Прим. ред.). Главред издательства Георгий Урушадзе во вступительном слове сразу оговаривает: он считает проект Z-литературы длящимся провалом, а каток цензуры — только создающим «эффект Стрейзанд». «У единственного бестселлера, родившегося за три года в их [провластном] лагере — одной из книг Прилепина, — тираж 70 тысяч. Какая мелочь по сравнению с продавшимися в России до запрета четырьмя сотнями тысяч экземпляров квир-романа «Лето в пионерском галстуке». <…> В нашем издательстве нет рекламного отдела, с его обязанностями прекрасно справляются три всадника Апокалипсиса: Минюст, Генпрокурор и Роскомнадзор», — говорит Урушадзе, подчеркивая огромные продажи романов Ивана Филиппова «Тень» и «Мышь», книг Дмитрия Быкова, Сергея Давыдова и других. Поэтому задача сборника не столько в том, чтобы констатировать поражение провластного культурного лагеря, а разобраться, почему так получилось и как сопротивляются цензуре «книжники» внутри и за пределами страны. По этим двум трекам и идут собранные тексты.

В статье «Российский книжный рынок: вниз по спирали» Владимир Харитонов подводит экономические итоги трех лет войны России с культурой. Если денежный оборот книжного рынка остался без особых изменений (около 1–1,2 млрд €/год), то тиражи резко упали: за год выпуск книг сократился на 23% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Тиражи лонгселлеров, то есть переизданий, уменьшились на 28%, а тиражи переводной литературы — на 27%. Едва оправившейся от ковида отрасли поставили подножку, и теперь средний тираж книги составляет мизерные 2500 экземпляров (это значит, что большая часть книг доберется лишь до читателей в столицах), а средняя цена — 1500 рублей и продолжает расти. Фактически издатели оказались между молотом и наковальней: репрессивное законодательство и силовики «зачистили» полки книжных магазинов и библиотек от книг с ЛГБТ-контентом и текстов, написанных «иноагентами», отключение SWIFT и уход Visa и Mastercard затруднили расчеты с зарубежными владельцами прав, а уход мастодонтов вроде Джо Аберкромби и Стивена Кинга серьезно «подрезал» аудиторию. И это не говоря о том, что старые вызовы в лице демпинга со стороны маркетплейсов и всё увеличивающихся налогов никуда не делись.

А что делать, когда популярных авторов приходится убирать, а железная рука путинского государства сдавливает горло? Лихорадочно искать замену, которой стали, нет, не книги «зетников», а отечественные авторы ужасов, фэнтези, китайские новеллы и прочий эскапизм.

И ставка сработала: топы продаж возглавляют жанровые тексты, «запрещенных» авторов издают за рубежом и привозят в Россию, а удалившихся с рынка западных писателей переводят пираты. В самый разгар войны россияне совсем не хотят о ней читать.

Независимые книжные магазины, судя по отзывам в нескольких статьях сборника, тоже держатся на плаву. Они собирают аудиторию на культурные мероприятия, продвигают книги независимых издательств, которым удалось во многом сохранить отношения с лояльными западными партнерами, и проводят презентации. Короче, становятся безопасным убежищем для здравого смысла, пока окружающий мир теряет его остатки.

При этом издателям всё равно приходится заниматься самоцензурой, заказывать дорогие (до 60 тыс. рублей) экспертизы ЛГБТ-контента в рукописях и убирать из книг, например, сцены мастурбации (как мне рассказал один из работников индустрии).

Удивительно, конечно, что столько усилий вложили за последние три года в уничтожение свободной литературы и насаждение Z-словесности (шутка ли — продвигать сборник провоенной поэзии через Госуслуги!), а итоги — пшик. Едва ли не единственным по-настоящему известным Z-поэтом можно назвать интернет-персонажа, публиковавшегося во «ВКонтакте» под именем Денис Чернухин. Автор нарочито гомоэротических матерных стишков из Серпухова то ли реально существовал, то ли нет, то ли умер, то ли нет, зато легендарное уже «СЛОВНО» превратилось в мем. Чего нельзя сказать о текстах более серьезных авторов вроде Александра Прилепина (который пытался, кстати, апроприировать творчество подмосковного самородка), Анны Долгаревой и других певцов войны.

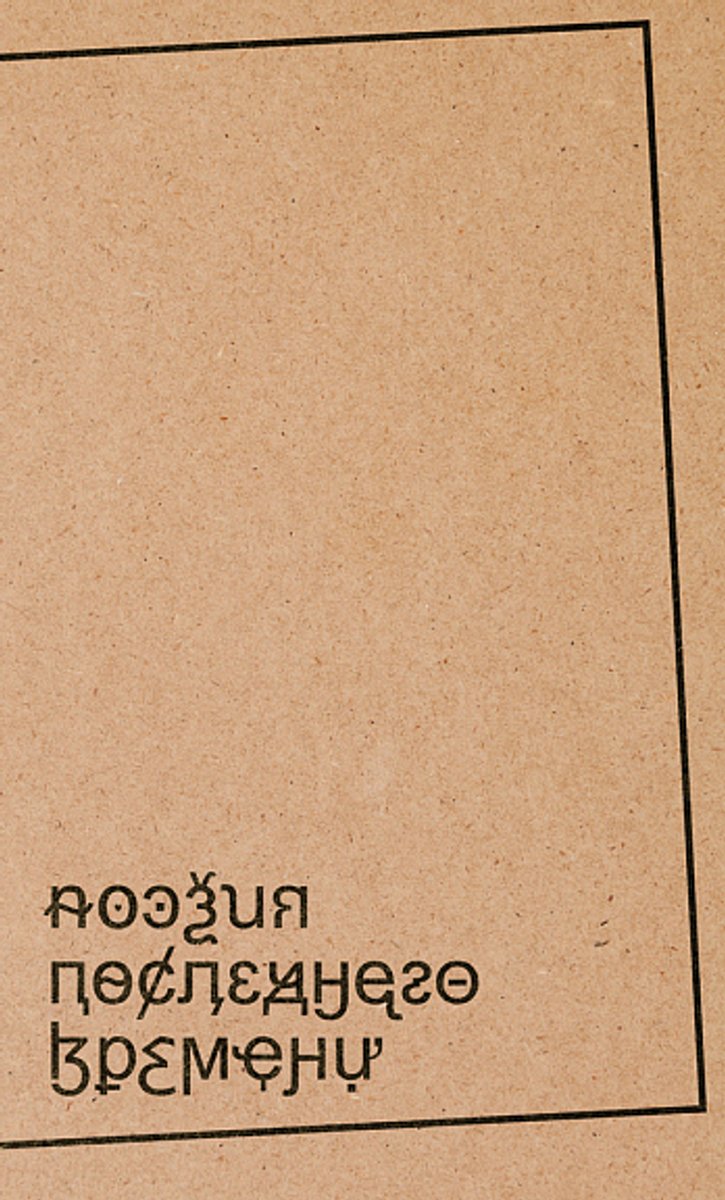

Поэзии в сборнике посвящены две статьи: Дмитрия Кузьмина и Татьяны Шахматовой. Кузьмин, анализируя сборник антивоенных стихов «Поэзия последнего времени», приходит к выводу, что единодушного ответа войне не получилось. Полномасштабное вторжение в Украину довершило разрыв восприятия реальности между теми, кто читал «Новую газету» и наблюдал превращение путинского режима в кровожадный кадавр, и теми, кто либо игнорировал знаки деградации, либо предпочитал пользоваться их плодами. Кузьмин приходит к выводу, что любой опыт описания проживания войны ценен, в том числе и провоенными авторами, если они могут рассказать о собственном опыте без помощи защитного экрана пропаганды.

Обложка книги «Поэзия последнего времени». Фото: Издательство Ивана Лимбаха

Что, кажется, невозможно. По крайней мере, так считает Татьяна Шахматова, озаглавившая свой разбор Z-поэзии «Цинковый век». Она с ходу обращает внимание, что провоенных авторов объединяет одна эмоция, только это не патриотический угар, а растерянность. «Ощущение времени как враждебного (накаркал «нездешний ворон»), как некоей надмирной силы, которая действует за человека (решает «ребусы небес»), как застывшего, неуправляемого, страшного или несущегося «в никуда» — один из сквозных мотивов z-поэзии. За призывами к решительному бою и заклинаниями «победа будет за нами» просвечивает отсутствие четкого представления о направлении временного вектора». Именно на время как на безжалостную силу Z-поэты либо перекладывают ответственность («время такое было, надо было помогать ребятам»), либо пытаются обернуть его вспять и вернуть в славное прошлое, когда деды совершали подвиги. Из этого рождается ироничный парадокс: целый ряд поэтов апеллирует к «Слову о полку Игореве», ставя участников вторжения в Украину в один ряд с князем Игорем и забывая, чем, собственно, поход Игоря закончился. «Сказитель легким росчерком пера превращается в исказителя».

Язык предает Z-авторов: стараясь казаться официальными и громкими, они сами не ровен час называют свои тексты «ямбическим беспомощным скулежом». И никакого рецепта своему слушателю/читателю предложить не могут, потому что сами чувствуют себя потерянными под властью «злого времени» (клеймить путинскую власть они, конечно, не намерены). Александр Пелевин, собирающий залы московских рюмочных, способен на рефлексию, по мнению Шахматовой, но тоже пасует перед ответственностью — его стихи выглядят скорее текстами человека, который плывет по течению: «Что ж, времена лихие, И раз мы теперь плохие, / Что тут еще сказать? / Слава России». Неудивительно, что авторы подобных текстов так и не смогли зажечь сердца россиян — им попросту нечего предложить, кроме завирального пафоса и трусливого поджимания хвоста в тени хозяина.

Константин Пахалюк в статье о самиздате ветеранов «СВО» обращает внимание на парадокс: хотя авторы всячески пытаются героизировать свое пребывание на войне и обелить товарищей, реальные описания боевых действий выглядят неприглядно, как и сами лирические герои этих текстов.

Коррупция, предательство, ревность, взаимная ненависть и недоверие к командирам — повседневность для героев этих книг, на фоне которой совершенно непонятно, какую воинскую честь пестуют писатели.

А еще анализ этих книг выявляет интересную инверсию: авторы могут писать, что на фронт пошли, чтобы бороться за настоящие ценности против «неолиберализма» и «навязанных Западом установок», однако продажа отпусков, схемы откупа от «мясного штурма» и продажа всего и вся вплоть до гуманитарной помощи на фронте являют собой, кажется, пример квинтэссенции неолиберализма, который и является подлинной идеологией военного путинизма.

Посетитель рассматривает книги на Московской книжной ярмарке, 4 сентября 2024 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA

Кстати, об этом. В своей статье «Специальная антикультурная операция» Глеб Морев сравнивает нынешнюю волну цензуры с советской и приходит к интересному выводу: несмотря на схожесть методов (криминализация критики государства, запрет книг в магазинах и библиотеках), у путинской бюрократии отсутствует понятие ценностей, которые цензура вроде бы должна отстаивать. Акунина запрещают не потому, что его книги соответствуют «нетрадционным» ценностям, а потому, что он за Украину. Такая же логика и у других «отмен» выступивших против войны публичных лиц, признаний «иноагентами», уголовных дел и прочего. Цель не в том, чтобы представить Россию культурно привлекательным местом (как того добивался СССР), а в том, чтобы «заканселить» на государственном уровне авторов и дать возможность силовикам нарисовать очередную «палку» в отчетности за счет обвинений еще одного журналиста или писателя в терроризме. Это не революционная законность, это реакционное беззаконие.

Наконец, в статье «Закрытые» о репрессиях против ЛГБТ-литературы Ульяна Яковлева напоминает: нет, катастрофа началась не в 2022 году, а гораздо раньше — по крайней мере для квир-читателей и писателей. «Пропаганда ЛГБТ несовершеннолетним», никогда не существовавшая, была запрещена в 2013 году, к началу 2020-х власти стали запрещать выступления квир-авторов на книжных ярмарках. Принятие закона о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» и признание ЛГБТ «экстремистской организацией» в принципе открыли широкое поле цензурной деятельности, что вынудило издателей переходить на «эзопов язык» или не издавать книги вообще. Симптоматично, что

поводом к этой волне репрессий стало невинное «Лето в пионерском галстуке» о чувствах пионера к вожатому, которые ни во что не выливаются. Книга стала абсолютным хитом десятилетия, чем сильно разозлила главного чиновника от литературы Захара Прилепина,

а затем и цепного пса силовиков Александра Хинштейна.

Может возникнуть вопрос: а зачем вообще нужна такая книга в 2025 году, ведь все примерно в курсе, как российскую литературу накрыло цинком? Во-первых, память — вещь непостоянная, воспоминания могут выветриваться. Буквально сегодня автор этих строк вспомнил, что в марте 2023 года сервис Ridero снял с публикации самиздат-книгу Маши Пушкиной «Биполярники. Без масок» и попросил автора удалить отрывок, в котором идет речь о девушке Саши Скочиленко. Два года прошло, а уже забылось. Во-вторых, такие книги нужны, чтобы подвести черту под разломом, под предварительным анализом, под попыткой осмысления. И с этим она хорошо справляется.

Чего в книге не хватило, так это анализа того, как обустроился за рубежом российский «тамиздат». Особенно это бросается в глаза после успешно проведенной Берлинской книжной ярмарки, которая собрала больше 30 русскоязычных издательств и которую посетили тысячи человек. Но, возможно, дело в том, что эта часть жизни российской литературы только началась.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».