Является ли война законом природы? Правда ли все причины войн — в экономике? Почему церковь поддерживает войну? Работает ли ненасильственное сопротивление?

В издательстве Überbau вышел сборник «Что нам с этим делать?» — собрание эссе Олдаса Хаксли, написанных в 1930-е годы и ранее не переводившихся на русский язык. Иллюстрации к изданию сделала Саша Скочиленко.

«Новая газета Европа» публикует сокращенный отрывок из заглавного текста сборника — эссе 1936 года What Are You Going to Do About It? В нем классик англоязычной литературы и автор знаменитой антиутопии «О дивный новый мир» отвечает на актуальные вопросы, которые и сегодня задают пацифистам.

Чуткие и восприимчивые от природы люди сегодня остро ощущают, что война — дело противоестественное. У некоторых это чувство сопровождается решимостью покончить с войной; их воля к миру готова перерасти в действие. Однако чувство без воли или мысли бессильно и часто скатывается к оправданию бездействия. В альянсе с волей чувство способно перерасти в действие; однако без руководящей идеи оно, вероятнее всего, не даст результата, как всякое действие вслепую и наугад. В этом памфлете сделана попытка дать всем, кто испытывает омерзение к войне, всем, кто желал бы покончить с нею, интеллектуальное обоснование своей позиции; попытка показать, что их чувства и желания по сути здравы, что пацифизм, который считается утопией, на самом деле — прагматичная стратегия.

Пацифисты порывают с общепринятыми представлениями и разделяют участь всех новаторов, непрестанно подвергаясь более или менее аргументированным нападкам в публичном пространстве и в частной жизни. Поэтому доводы в защиту мира резонно будет изложить в форме ответов на распространенные возражения противников пацифизма.

Обложка сборника эссе «Что нам с этим делать?» Олдаса Хаксли издательства Überbau

Война — это закон природы?

Первое возражение нашего воображаемого оппонента таково: «Война — это закон природы». Соответственно, изжить ее невозможно. Каковы же факты? А факты говорят, что конфликты в животном мире — явление, бесспорно, распространенное. Однако, за редчайшим исключением, они происходят между отдельными особями. «Война» как столкновение армий существует у некоторых видов социальных насекомых. Однако такие войны ведутся не между представителями одного вида, а исключительно с другими видами. Человек, наверное, единственный, кто воюет с себе подобными.

«У природы алый клык и коготь», — писал Теннисон. Однако в мире животных хищник жаждет крови, а не войны. Поведение таких созданий, как тигр, акула или куница, имеет с войной не больше общего, чем повседневная деятельность мясника или спортсмена. Хищники убивают животных других видов ради пропитания, либо — как охотники на лис или фазанов — просто для развлечения. Стычки между особями одного вида — обычное дело. Но и они походят на войну не больше, чем дуэль или драка в кабаке. Как и люди, животные чаще всего дерутся за любовь, иногда за собственность (как птицы, которые защищают свою «территорию»), иногда за положение в иерархии. Но они никогда не ведут войн. Война — определенно не «закон природы».

Человек — боевое животное?

Генералы, разъезжая по студенческим военным сборам, обожают рассказывать юной аудитории, что «человек — это боевое животное». И это утверждение можно назвать справедливым в том смысле, что люди дерутся за любовь подобно оленям, за территорию — подобно славкам (птицы из отряда воробьиных. — Прим. ред.) и за положение в иерархии — подобно петухам. Во все времена люди были готовы поцапаться друг с другом, как и самые миролюбивые из животных, — а ведь есть вероятность, что наши далекие предки были нежнейшими созданиями, навроде нынешних долгопятов. В зависимости от обычаев той или иной культуры или эпохи стычки бывали весьма жестокими и кровопролитными, но могли быть и вполне безобидными. Так, в Европе XVII века «благороднейшие мужи» считали долгом по малейшему поводу устраивать дуэль; теперь этого не ожидают даже от самых щепетильных джентльменов. Еще живы те, кто помнит, как матчи по регби заканчивались переломанными ногами, — и это было в порядке вещей. В современном регби мода на сломанные ноги прошла. Правила организованных групповых состязаний, которые мы называем спортом, как и обычаи заурядной драки, стали гуманнее. А вот обычаи ведения войны, напротив, деградировали. В восемнадцатом столетии герцог Мальборо предупреждал о начале обстрела города за день. В наши дни даже формальное объявление войны перестает быть обязательным. (Италия, например, напала на Абиссинию без всякого объявления.) «Объявление войны, — пишет генерал Людендорф, — пустая трата времени, а иногда и репутации: страна, которая ее объявляет, воспринимается как агрессор».

Итак, человек — боевое животное, только в том смысле, что мы любим «поцапаться». Однако решение, до какой степени, остается за людьми: можно драться до смерти или «до первой крови», а можно и вовсе отказаться от кровопролития,

как при ненасильственном сопротивлении. А раз единичные убийства не обязательны, что говорить о массовых?! В XVII веке многие разумные люди воспринимали дуэль как закон природы. Но факт остается фактом: мы упразднили дуэли, а значит, можем искоренить и войны.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Война — метод естественного отбора?

И тут наш оппонент вспоминает про Дарвина. «Борьба за существование, — утверждает он, — идет везде, и люди не исключение. Война — это метод естественного отбора, выживают наиболее приспособленные особи».

Но кто выживает в результате такого отбора? Если говорить об особях, ответ очевиден: выживают женщины, дети и слишком старые или не способные держать оружие мужчины. Погибают те, кто воюет: молодые и сильные; и чем больше армия, чем эффективнее оружие, тем больше молодых и сильных мужчин будет убито. Война — это противоестественный отбор.

Тогда оппонент отходит на вторую линию обороны: война, может быть, и не самый изящный способ естественного отбора на уровне особей, ее истинная ценность — в отборе сильнейших народов, государств и культур. Однако, обратившись к истории, мы увидим, что война отбирает без разбору. Иногда победа действительно приводит к полному замещению побежденных. Но это может произойти, только когда победители истребляют своих врагов полностью или же вытесняют их с завоеванных территорий. Так было, например, в Северной Америке, на весьма малонаселенных территориях. Однако куда чаще завоеватели не уничтожают завоеванных, а селятся среди них, становясь правящим меньшинством. В результате смешанных браков победители утрачивают какую бы то ни было расовую чистоту, а их этнические отличия растворяются. Так, проиграв на поле боя, побежденные выигрывают биологически.

То же касается и культур, и государств.

Завоеватели нередко насаждают свою культуру и методы управления, но далеко не всегда успешно. Из всех культур, оказавших наиболее глубокое влияние на современность, две — иудейская и древнегреческая — принадлежали народам, потерпевшим полное и окончательное военное поражение.

Даже если война — это и вправду селекция народов, государств и культур, выбор делается в пользу побежденных никак не реже, чем в пользу победителей.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Война — неизбежное зло?

«Как бы нам ни опротивела война, — заявляет оппонент, — она всегда была инструментом политики и, надо полагать, таковым и останется. Учите уроки истории и смиритесь с неизбежным злом».

До последнего времени история и впрямь играла на руку милитаристам. Римляне, греки, египтяне, жители Вавилона, шумеры — для всех война была продолжением политики. Письменные источники и археологические данные показывали, что война всегда сопутствует цивилизации. Вероятно, она была неведома разве что примитивным народам, таким как эскимосы, для которых невообразима даже идея войны. А вот более развитые народы как воевали, так и будут воевать. Однако недавние археологические исследования показали, что связь между войной и цивилизацией не столь безоговорочна. Города долины Инда были не менее богаты и развиты, чем шумерские и египетские. Но эта цивилизация не знала войн. В раскопанных городах не нашли ни оружия, ни оборонительных сооружений. Этот факт имеет колоссальное значение: он подтверждает, что человечество может пользоваться благами развитой цивилизации и не расплачиваться за это массовой бойней. Если у людей был такой опыт, значит, это возможно и в будущем. История учит, что война — не обязательное условие развития. Как разрешать неизбежные конфликты между сообществами — оружием или другими способами, — выбирать, опять же, нам. Была бы воля (и вместе с ней чувство и разум), а способ найдется. Суть этого способа мы рассмотрим ниже.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Мир и порядок можно поддержать только силой?

Пятый аргумент состоит в том, что насилие — единственный гарант социального порядка. «Мир и закон поддерживаются исключительно силой. На международном уровне, в сообществе независимых государств, силой, обеспечивающей мир и правосудие, является война. Поэтому она необходима». Этот аргумент затрагивает три аспекта, которые следует рассмотреть по отдельности.

- Во-первых, правда ли, что социальный порядок держится исключительно на силе? Отчасти, да. Однако если взглянуть на факты, мы обнаружим, что роль насилия в поддержании общественного порядка чрезвычайно мала и тем менее значима, чем дольше в обществе используются ненасильственные методы. Отказ англичан вооружать полицию — одна из причин, почему Англия — законопослушная страна, где редко требуется прибегать к силе. Но даже в наименее законопослушных странах реально действующие стимулы для сохранение правопорядка — это общественное мнение и желание каждого выглядеть в глазах соседей приличным человеком. Невозможно силой насадить устойчивый порядок среди людей, враждебных к источнику этой силы. Власть может быть стабильной, только опираясь на общественный договор. Даже диктаторы понимают, что одного лишь кнута недостаточно. Отсюда и поток пропаганды, фабрикуемой для популяризации режима, причем не только в своей стране, но и за ее пределами. Даже в тюрьме, где власть начальника полнее, чем у любого диктатора, управлять заключенными, оказывается, может только тот, кто пользуется их уважением. В конечном счете, если общество существует и не разваливается, значит, та часть человеческой природы, что стремится к сотрудничеству, крепче сил раздора, порождающих антиобщественное поведение. Кстати, и сама война возможна только потому, что склонность к кооперации сильнее тяги к расколу. Без свойственного нам духа коллективизма армию невозможно было бы ни собрать, ни удержать. Выбор опять же за нами: мы можем запереть этот дух в рамках клана или нации, а можем позволить ему распространиться на весь мир. Заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» можно понимать по-разному: все зависит от нашей трактовки слова «ближний». И только нам решать, будет эта трактовка узкой или широкой.

- Перейдем ко второму аспекту: можно ли приравнивать полицейские силы, применяемые внутри государства, к вооруженным силам, используемым при разрешении споров между государствами? Конечно, нет. Если не брать в расчет революции, гражданские войны или смуты, применение силы внутри государства строго ограничено законом и общественным мнением. (В Англии полицейские не носят оружия, поэтому их возможности применять силу сведены практически к минимуму.) В современной войне, напротив, насилие и дезинформация используются намеренно и практически без ограничений. Когда насилие достигает определенного градуса, меняется его суть. Более того, война преследует цели, которые радикально отличаются от задач, стоящих перед полицией. Война нацелена на разрушение. Перед полицией такой задачи не стоит. С точки зрения общества военная сила в корне отличается от полицейской. Уничтожение и безграничное насилие — это война. Суть работы полиции — в контроле и сдерживании, а ее методы в зна- чительной мере ненасильственны.

- И, наконец, третий аспект, который следует рассмотреть. Даже самые непреклонные сторонники войны говорят, что в конечном счете они стремятся к миру. Схожим образом войну нередко оправдывают теологи и философы: война допустима как способ обеспечить мир и справедливость. Но посмотрим правде в глаза: разве война когда-либо приводила к миру и справедливости? Возможно ли в принципе достичь мира посредством войны? Любой ученый, инженер или художник согласится, что результат зависит от используемых средств. К примеру, сельский кузнец может гореть искренним желанием построить двигатель «роллс-ройса». Однако средства, которыми он располагает, трагически предопределяют результат: то, что выйдет из-под его молота, будет иметь мало общего с инженерным шедевром, который он хотел повторить. Очевидные правила, действующие в науке и технике, распространяются на все сферы человеческой деятельности. Мужчина, который посредством насилия будет пытаться сохранить любовь своей семьи, безусловно, добьется противоположного результата. Страна, идущая войной на соседа, добьется не мира, но желания отомстить. <…> Уроки истории, на которые ссылается наш оппонент, на самом деле учат вот чему: когда война признается рядовым инструментом политики, а идея о насилии как надлежащем способе добиваться своего становится общепринятой — тогда вместо надежного и длительного мира нас ждет лишь череда передышек между войнами. Ибо война, какой бы «праведной» она ни казалась, несет страшные злодеяния; злодеяния неизбежно порождают ярость и ненависть в пострадавших, их близких или потомках; ярость и ненависть, в свою очередь, требуют возмездия. Но чем, кроме военной победы, можно отомстить за военное поражение?

В прошлом средства ведения войны были, к счастью, несовершенны. Однако разрушительная сила современного оружия такова, что массовые убийства, в том числе непреднамеренные, стали неотъемлемой частью войны. В былые времена мирное население истребляли только по особому приказу военачальника. Отныне, какими бы цивилизованными ни были командиры противостоящих армий, гражданское население вряд ли сможет избежать бойни. Самолеты, отравляющие газы и зажигательные смеси лишают их последнего шанса. Новое оружие несет разрушения, невиданные прежде по масштабу и хаотичности. Упорствуя в использовании войны как инструмента политики, мы создаем риски, каких наши предки даже представить себе не могли.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Война закаляет дух?

Шестое возражение против пацифизма обращается к нравственной стороне вопроса. Нам говорят: «Война учит добродетели; мир — изнеженности и пороку».

В своей «Философии войны» [Себальд] Штейнмец (профессор социальной географии Амстердамского университета. 1862–1940. — Прим. ред.) пошел еще дальше, утверждая, что война — не просто школа, но источник всех добродетелей, даже самых мирных. Как первобытные люди научились действовать сообща? Воевали с себе подобными. Где зародились любовь и взаимопомощь? На поле боя, среди братьев по оружию. И так далее. Взгляды Штейнмеца столь откровенно абсурдны, что и обсуждать тут нечего. Однако менее категоричные попытки нашего воображаемого оппонента оправдать войну моралью стоит рассмотреть всерьез. Ведь утверждение, что война — это школа добродетели, на самом деле верно. Отвага, самообладание, выносливость, дух товарищества, готовность пожертвовать самой жизнью — вот качества, без которых нельзя стать хорошим солдатом или, по крайней мере, хорошим подчиненным: ведь, как показывает история, даже блестящий полководец может быть нравственным идиотом. Два величайших военных гения современности, герцог Мальборо и Наполеон, были людьми аморальными. В характере Фридриха Великого было нечто дьявольское. В конце мировой войны единственным представителем германского верховного командования, проявившим воинскую доблесть, был Гинденбург. Остальные поспешили тайно перебраться в нейтральные страны. Таких примеров более чем достаточно. Многие «великие воины» не обладали добродетелями, которые мы ассоциируем с профессией военного.

Возвращаясь к добродетелям рядового солдата, сами по себе они достойны восхищения. Но можно ли этим оправдать войну? Чтобы ответить на этот вопрос, следует, во-первых, учесть страшную цену этих добродетелей для личности и общества, а во-вторых — понять, правда ли, что таким добродетелям учит только война.

Очевидно, что обратная сторона воинских добродетелей — это не менее характерные для военных пороки. Боеспособный солдат должен уметь ненавидеть, быть бесчеловечным и отвергать всякое сомнение и жалость, когда дело касается врага.

Более того, его образ жизни располагает к безрассудству. Ему плевать на всё и вся, кроме товарищей и чести полка.

Но и это еще не всё. Военная дисциплина требует безоговорочного подчинения: каждый солдат передает свой разум и совесть в распоряжение вышестоящему. Но, отказываясь от разума и совести, человек отказывается от того, что делает его человеком. Армейское единоначалие — это крайнее проявление одной из самых губительных для души форм правления: тирании, или, как это сейчас принято называть, диктатуры.

И, значит, за солдатские добродетели война берет непомерную цену. Порок и беззаконие — обязательные условия их существования.

Мы видим, что солдатские добродетели обнаруживаются и у тех, кто посвятил себя не войне, но укреплению мира. За религиозные и гуманистические идеи тоже боролись благородные воины, однако их отвагу, выносливость и самоконтроль не омрачали личные пороки и преступления против общества. Война — всего лишь одна (и при этом худшая) из школ, в которой обучают солдатским добродетелям.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Если не война, то что? Пацифизм не работает!

«Вы привели веские доводы против войны, — говорит оппонент, — но так и не предложили реальной альтернативы. Собственно говоря, вы и не можете этого сделать, потому что реальной альтернативы войне нет. Пацифизм не работает».

Ничем, кроме полного несогласия, на это мы ответить не сможем. Пацифизм работает. Конечно, не существует пацифистских приемов, чтобы остановить летящий снаряд или даже убедить кружащего над городом летчика не сбрасывать бомб. Пацифизм работает, но главным образом профилактически. Если последовательно воплощать принципы пацифизма в жизнь, то не будет нужды запускать снаряды и отдавать летчикам приказы бомбить города. Лучший способ борьбы с брюшным тифом — не лечение, а профилактика. Пацифизм для войны — то же, что чистая вода и здоровое молоко для тифа, он делает новую вспышку невозможной. И хотя пацифизм — это главным образом профилактика, ниже мы увидим, что его можно использовать и для разрешения конфликтов, как способ бороться, не прибегая к насилию.

Если относиться к людям хорошо, то и в ответ, как правило, отношение будет хорошее. Можно пойти дальше и сказать, что если вы способны поддерживать доброе расположение достаточно долго, в конце концов это приведет к взаимности.

Реакция недоверчивых людей на первых порах может быть негативной, но в конечном итоге в ответ на доверие, симпатию и бескорыстие вы всегда получите доверие, симпатию и бескорыстие.

Этот факт, в верности которого каждый мог убедиться на собственном опыте отношений, является надежным фундаментом для теории и практики пацифизма.

Теория же и практика милитаризма основаны на совершенно абсурдном с точки зрения психологии предположении. Стремясь направить людей на путь истинный, милитарист развязывает против них войну — то есть относится к ним хуже некуда. Однако повседневный опыт говорит нам, что люди (если они, конечно, не святые и не искушенные пацифисты) либо моментально ответят злом на зло, а если силы им не позволяют, то, затаив гнев, страх и ненависть, будут ждать своего часа. Если ущерб не возмещен, ответом на войну всегда будет новая война. Ненависть порождает ненависть, насилие — насилие.

Пацифизм — не только профилактический, но и, если можно так выразиться, боевой — успешно применялся и на более массовом уровне: ранние христиане в противостоянии с Римской империей; Уильям Пенн и первые поселенцы Пенсильвании в своих взаимоотношениях с краснокожими; практически весь венгерский народ, когда в шестидесятых годах прошлого [XIX] века император Франц Иосиф пытался подчинить эту страну Австрии в нарушение действовавшего союзного договора; Ганди и его последователи сначала в Южной Африке, а затем в Индии. Более того, многие промышленные забастовки проводились исключительно мирными средствами и часто достигали заметных успехов. История знает много неоспоримых свидетельств действенности пацифистского подхода. Почему же он не используется как повседневный инструмент политики, или способ предотвращения опасных конфликтов между людьми и народами, или, если конфликт уже идет, продолжения борьбы в ненасильственном русле?

Еще раз: дело не в том, что это невозможно в принципе или в силу природы вещей. Дело исключительно в свободной воле каждого.

И если к пацифизму прибегают реже, чем к войне, причина проста: сперва мы не потрудились вовремя распознать грядущую беду и, следовательно, предотвратить ее.

[Но] ненасильственное сопротивление практически невозможно в условиях современной войны, в которой решающее значение имеет дальнобойное оружие массового поражения. Когда война уже развязана, пацифизм бессилен. Следовательно, война должна быть предотвращена. Но предотвратить ее можно лишь при условии, что правительство хотя бы одного из влиятельных государств выберет мирный путь взаимодействия с соседями. Практическая задача пацифистов такой страны — заставить свое правительство встать на этот путь.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Но церковь ведь не выступает против войны?

«Церковь не выступает против войны, — скажет набожный оппонент. — Почему я должен быть большим пацифистом, чем епископы?»

Да, церковь не выступает против войны, но Иисус был против. Более того, христиане, жившие в первые три века нашей эры, не только верили, что Иисус был против войны, но и сами деятельно ей противостояли.

Иустин Мученик и Татиан во втором веке, Тертуллиан, Ориген, Киприан и Ипполит в третьем, Арнобий, Евсевий и Лактанций в четвертом — все эти ранние Отцы Церкви отзывались о войне как об организованном беззаконии. Приведем несколько показательных цитат из их сочинений на эту тему.

Первые две — из «Божественных установлений» Лактанция. «<…> Так, праведнику нельзя служить в армии <…> и даже нельзя выносить кому бы то ни было смертный приговор, ибо нет никакой разницы, убиваешь ли ты мечом или словом, поскольку запрещено уже само убийство. Итак, из этого предписания Бога нельзя делать никакого исключения. В самом деле, убивать человека — всегда великое злодеяние».

«Ведь каким образом может быть справедливым тот, кто причиняет вред, кто ненавидит, кто грабит и убивает? Все это совершают те, кто стремится принести пользу отчизне».

Тертуллиан утверждает, что войной не добьешься правды, добра и справедливости.

Ориген писал о своих единоверцах:

«Мы уже не поднимаем на народ меча и не учимся более воевать, став сынами мира благодаря Иисусу, который и есть наш Начальник. Вместо отеческих законов, по которым мы являемся чуждыми заветов».

В «Канонах Ипполита» читаем, что исповедующий христианство воин должен быть отлучен от причастия до тех пор, пока не искупит пролитую им кровь.

В начале четвертого века христианство стало официальной религией Римской империи. Крест теперь использовали в качестве военного штандарта, а из гвоздей, которыми был распят Иисус, равноапостольный император Константин велел изготовить шлем для себя и удила для своего боевого коня. Это было глубоко символично. Как выразился настоятель собора Св. Павла Генри Мильман, «кроткий и мирный Иисус стал богом сражений».

Вскоре новая политическая ситуация нашла отражение и в христианской теологии. Уже в середине четвертого века отец православия Афанасий говорит, что «убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно». Святой Амвросий тридцатью годами позже и святой Августин в начале пятого века повторяют и развивают этот довод. Августин говорит, что «во многих делах должно руководствоваться не своими добрыми намерениями, а истинным благом ближнего, каковое может требовать известной благотворной жестокости, как бы неприятно ему это ни было». Вот постулат, который заранее оправдывает и инквизицию, и религиозные войны, да и любые войны, поскольку теперь, когда в основе суверенного государства лежит представление о собственной непогрешимости, правитель каждой страны точно знает, как лучше для всех остальных, и считает своим долгом во благо соседей применять к ним «известную благотворную жестокость».

У современных христиан есть свой набор аргументов, оправдывающих полное пренебрежение заповедями Иисуса, когда речь заходит о войне. Из двух наиболее распространенных первый сводится к следующему: Иисус желал, чтобы последователи восприняли «дух» его учения, не ограничивая себя «буквой». Иначе говоря, им следовало бы пренебречь его словами полностью и в реальной жизни поступать так, будто он их и не произносил. Введенное Павлом разграничение между «буквой» и «духом» стало оправданием всякого рода беззаконий.

Второй аргумент в том, что учение Иисуса применимо только в отношениях между людьми, но не народами. Тогда получается, что Иисус вполне допускает массовые убийства между любыми группами людей, которые в определенный момент истории считают себя независимыми и суверенными. Вряд ли нужно говорить, что в текстах Евангелия нет ни слова, подкрепляющего такую интерпретацию учения Христа.

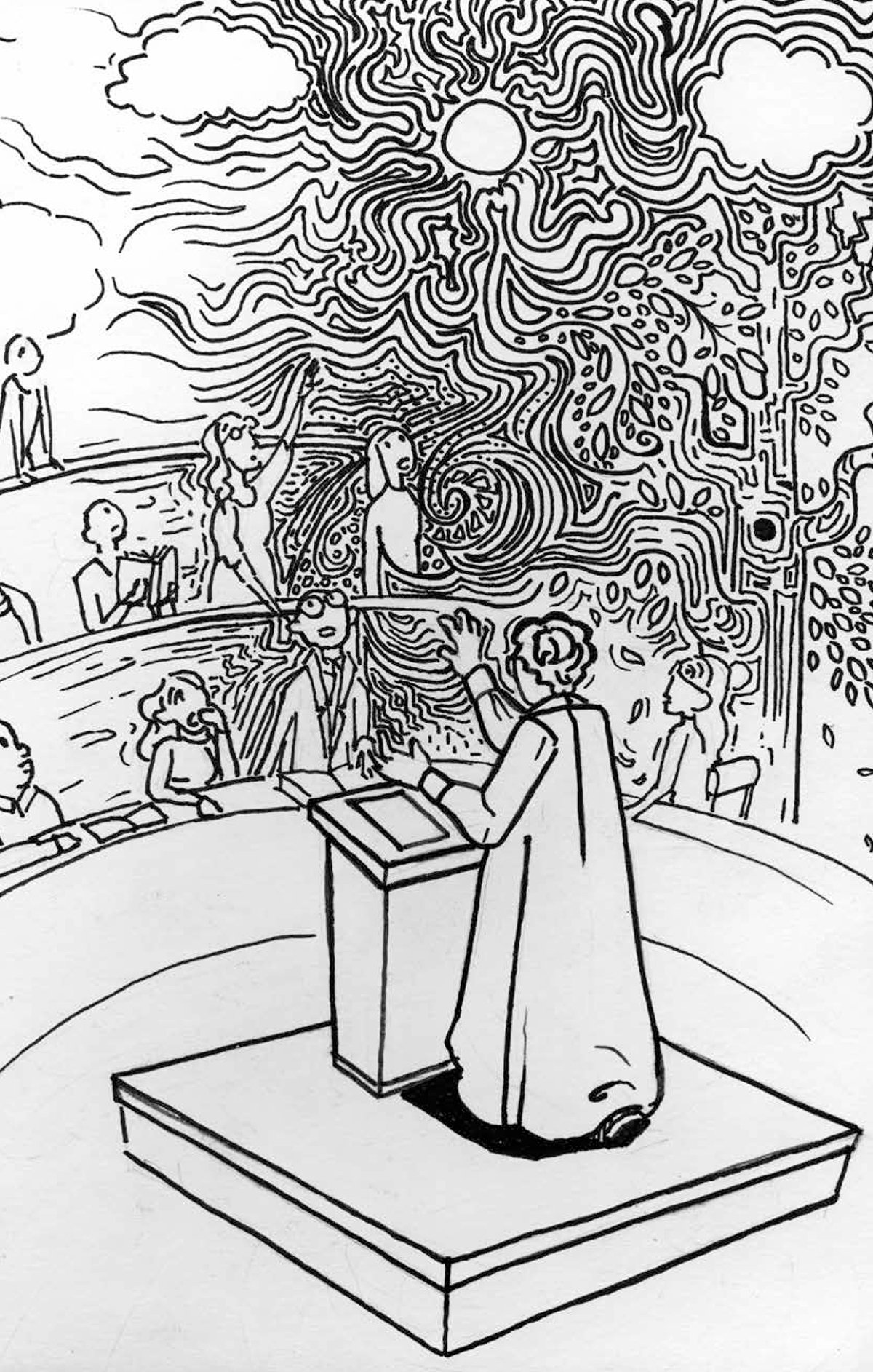

Иллюстрация Саши Скочиленко

Причины войны — в экономике?

«Причины войны в экономике, и устранить их можно, лишь поменяв экономическую систему».

Во-первых, причины войн не сводятся к экономике. Истории известны религиозные войны, войны чести, войны просто ради разрушения. Во-вторых, даже в тех случаях, когда непосредственные причины конфликта носят экономический характер, сам факт того, что целые государства переходят на военные рельсы, невозможно объяснить в терминах экономики. Нам говорят, что войны развязывают капиталисты и производители оружия, преследуя корыстные интересы. Но для сражений капиталистам и оружейным баронам нужны войска, а для поддержки такой политики — избиратели. А новобранцев и избирателей они получают потому, что их соотечественники в массе своей по-прежнему руководствуются разжигающим ненависть чувством национального превосходства. Вот почему так необходимы пацифистские организации, цель которых — объединять людей на почве ненасилия.

Таким образом, у войны есть и другие истоки, помимо экономических. Допустим все же, что причины войны носят в основном экономический характер и что целесообразные изменения в существующей экономической системе устранили бы эти причины. Перед нами по-прежнему стоит ключевой вопрос: каким именно образом изменить эту систему? Насилием, говорят революционеры. Но если использовать насилие как средство, цель неизбежно будет отличаться от провозглашенной. В России целью объявили коммунизм, и для его достижения насилие применялось практически без ограничений и по жестокости, и по длительности. И что в итоге? Современное российское общество не назвать коммунистическим;

это искусно выстроенная иерархия, управляемая небольшой группой партократов, готовой применить крайние меры физического и экономического принуждения к любому, кто не согласен с их взглядами. В этом обществе, судя по надежным источникам, быстро крепнет чувство исключительности и превосходства,

питающее воинственный дух. Властям там подчиняются беспрекословно, а насилие воспринимается как должное. Экономическую систему России изменили в корне, лишив граждан возможности владеть средствами производства, а следовательно, и средствами принуждения. Итак, собственники утратили рычаги воздействия, зато представители государства получили мандат на насилие. (Меж тем давайте не забывать, что государство — это всего лишь название группы лиц, которая использует власть либо игнорируя закон, либо соблюдая удобные им правила.) Сам принцип государственного принуждения пережил революцию и повсеместно применяется до сих пор. Учитывая градус жестокости и насилия этой революции, иначе и быть не могло. Порочные методы предопределили результат, и задуманная революционерами цель — коммунизм в отдельно взятой стране и интернациональное сотрудничество за ее пределами — стала недостижимой. Да, другие страны мало чем способствовали такому сотрудничеству; но факт остается фактом: Россия обладает самой большой в мире армией, и гордость за эту армию прививается гражданам с самого нежного возраста. История показывает, что страны, которые содержат большие армии и гордятся этим, почти неизбежно используют их против соседей.

Иллюстрация Саши Скочиленко

Подытожим сказанное. Экономическая система в России действительно изменилась; но произошло это через насилие. Неудивительно, что русские по-прежнему воспринимают применение насилия и внутри страны, и по отношению к другим странам как нечто само собой разумеющееся и неизбежное. Войны между странами и государственное принуждение не исчезнут, пока люди считают эти инструменты политики целесообразными — или хотя бы допускают их в теории.

Ответы Хаксли на прочие вопросы — что же стоит делать как правительствам, так и простым людям, чтобы остановить войны, как можно избежать грядущей на момент публикации Второй мировой войны и чем пацифисты похожи на спортсменов-олимпийцев, читайте в полном издании книги.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».