Детство моего поколения, и не только моего, часто сопровождалось чем-то вроде игры: вечером притворяться спящими и из-под одеяла прислушиваться к треску и шуму, издаваемому приемником или радиолой. Родители что-то там крутят, и в какой-то момент сквозь шипение и треск вдруг раздается голос. Голос, который говорит что-то очень умное и не всегда понятное и от которого невозможно оторваться.

Эти голоса звучали на волнах радио «Свобода». Спустя годы и десятилетия рискну утверждать, что именно оно стало для советских граждан не только источником информации, но и своего рода библиотекой. Именно там читали книги писатели в эмиграции.

А для них самих радио «Свобода» было ковчегом — местом, где они оставались русскими писателями. С доступом к читателю, пусть и сквозь скрежет «глушилок». С радостью от того, что они среди своих. С возможностью оставаться собой.

Впрочем, не только писатели — просто интеллектуалы того времени, оказавшись в эмиграции или в изгнании, таинственным образом рано или поздно оказывались в том ковчеге. И это было совсем не то, что нынче называется «медиа». Это было место концентрации интеллекта, таланта, эрудиции и свободы.

Одним словом, «Свобода».

Досточтимый мастер

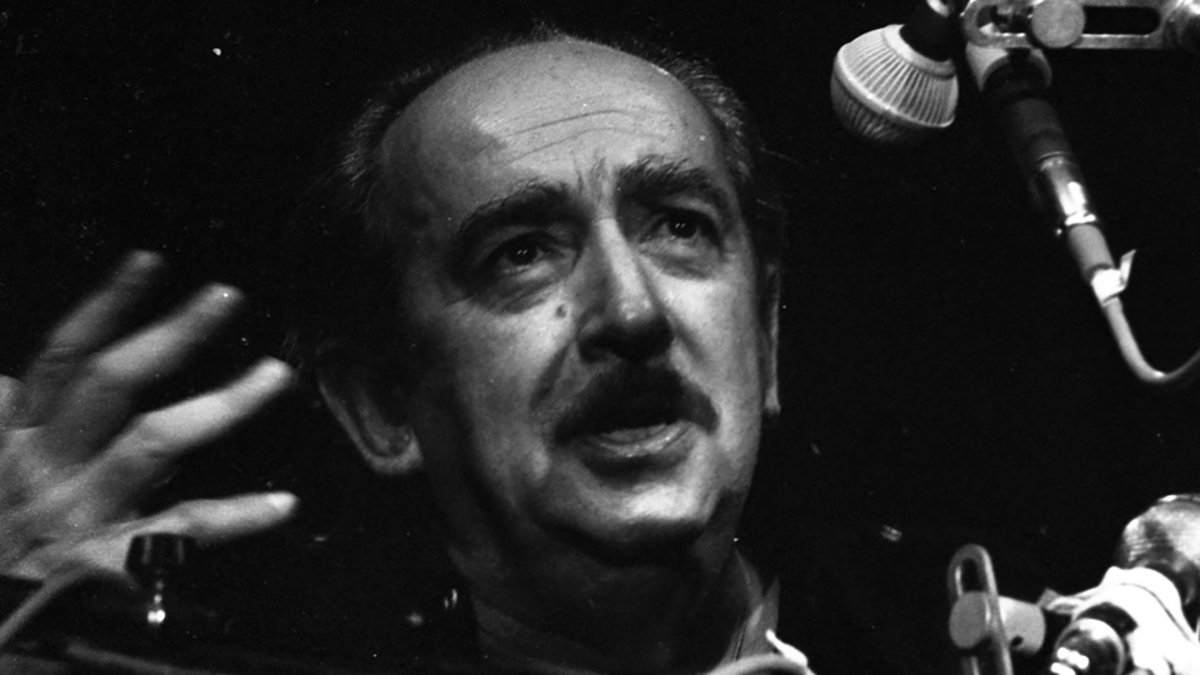

Одним из первых интеллектуалов и талантов, пришедших работать на «Свободу» в 1953 году (тогда она еще называлась «Радио Освобождение»), был писатель Гайто Газданов — автор восьми романов, которого называли русским Прустом. К сожалению, его книги и даже имя дошли до читателя только в перестройку, когда писателя уже не было в живых.

Биография Газданова сама по себе могла бы стать основой для большого романа, а то и многотомной эпопеи. Ему было 14 лет, когда в России произошла Октябрьская революция, а в 16, не окончив гимназию, Газданов уже был белогвардейцем. Вместе с армией Врангеля бежал из Крыма в Константинополь, оттуда спустя три года переехал в Париж. Свой первый роман «Вечер у Клэр» Гайто Газданов написал в Париже в 1929 году, работая таксистом.

Гайто Газданов. Фото: Wikimedia

Впрочем, до такси писатель успел поработать слесарем на заводе, грузчиком, мойщиком паровозов, а иногда, не имея денег, ночевал под мостом, как большинство парижских клошаров. В годы Второй мировой участвовал в Сопротивлении. А еще — в 1930-е годы вступил в масонскую ложу «Северная звезда», а в 1961 году стал ее досточтимым мастером — это высший ранг, возможный в ложе.

В такси Газданов проработал почти 25 лет, а потом столько же — на «Свободе», с первых дней ее существования. Гайто Газданов был корреспондентом, главным редактором новостей, главным редактором русской службы — до самой смерти. Вел программу о русской литературе под псевдонимом Георгий Черкасов. Он умер в 1971 году от рака. А его книги добрались до читателя в России еще спустя два десятилетия.

«Однажды я видела, как он осторожно нес пирожки и конфеты, — вспоминала работавшая с Газдановым сотрудница радиостанции Мадлен Робер. — Это было для секретарши русской редакции: она пила молоко во время обеда, Георгий Иванович спросил почему, она ответила, что нет денег, у нее было двое детей, и Георгий Иванович ей помогал.

Он был великодушный и понимал заботы бедных и маленьких людей, не забыв своей трудной жизни в Париже».

Поддержать независимую журналистику

Голос

Не всякий писатель, чьи книги были запрещены в СССР, сам находился за его пределами и мог прочитать у микрофона в студии свою книгу. Голосом Александра Солженицына, Венички Ерофеева, Георгия Владимова, Владимира Войновича на «Свободе» стал актер Юлиан Панич. Его голос звучал в эфире 25 лет.

Выпускник Щукинского училища, востребованный в кино и театре, он мог жить вполне благополучно и в СССР. После роли Феди Морозова в фильме Леонида Лукова «Разные судьбы» (1956) Панича стали узнавать на улицах. А ему хотелось быть режиссером-документалистом. Юлиан Панич снял несколько документальных фильмов и хорошо усвоил, что такое цензура. И в 1972 году, получив вызов из Израиля, актер с женой и сыном уехали из СССР. В том же году он оказался на «Свободе».

Юлиан Панич в фильме «Разные судьбы». Фото: kinopoisk.ru

«На станцию “Свобода” я просто приехал, честно скажу, потому что сказали, что можно бесплатно смотаться из Иерусалима нам с Людмилой в Мюнхен. Когда еще выедешь? Мы поняли, что эмигранты — народ небогатый, — рассказывал Панич в интервью своей же радиостанции накануне 80-летнего юбилея. Это произошло после убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене, и Панича попросили сказать несколько слов. — А после этого сказали, что голос у вас ничего вроде бы, — вспоминал Панич, — вот есть текст, все дикторы наши сейчас в отпусках, можете почитать текст? И принесли нам текст, отпечатанный на пишущей машинке, — нобелевская лекция Солженицына».

Он читал по телексам, которые в то время были на папиросной бумаге. А после прочтения определил для себя вторую родину — радио «Свобода». После нобелевской лекции Солженицына Юлиан Панич читал в эфире его «Архипелаг ГУЛАГ». А еще — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича, «Верный Руслан» Георгия Владимова, «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева и множество других запрещенных в СССР книг.

До появления Панича на радиостанции тоже читали в эфире запрещенные книги, но именно он стал, как определил позже его коллега уже из другого поколения Иван Толстой, «фирменным голосом радиостанции».

«У микрофона Галич»

Юлиан Панич был блестящим радиодиктором, а Александр Галич — импровизатором. Галич проработал на радио «Свобода» три года — со дня эмиграции в 1974 году и до своей трагической гибели в 1977-м. За три года он провел 150 эфиров программы «У микрофона Галич», но никогда, по воспоминаниям своих коллег, к этим эфирам не готовился и не писал заранее тексты. Он садился в студии с гитарой и импровизировал. Рассказывал истории создания своих песен, вспоминал мерзость чиновников, пел и читал стихи, говорил о репрессиях и героизме, о достоинстве и подлости.

Александр Галич. Фото: 1tv.ru

Благодаря этим эфирам советские слушатели «Свободы» узнали, к примеру, как в «Современник» на генеральную репетицию спектакля «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича пришли две тетки из отдела культуры ЦК КПСС — «кирпичная» и «бутылочная». А через пару дней автора вызвали в ЦК, и «бутылочная» по фамилии Соколова говорила:

«Вы что же, хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то!»

И еще о многом узнавали слушатели «Свободы», пробивавшиеся к Галичу у микрофона во второй половине 70-х: о том, как его исключали из Союза писателей; о том, как пьеса «Город на заре» о строительстве Комсомольска-на-Амуре, коллективно написанная юными студийцами Московского театра-студии в конце 30-х, была присвоена драматургом Арбузовым и переработана в ходульную партийную агитку; о Елене Боннэр и Петре Григоренко, о театральном фестивале в Авиньоне и триумфальных выставках русских художников-эмигрантов в Париже. И о том, как «уходит наш поезд в Освенцим, сегодня и ежедневно». Спустя полвека мы точно знаем, что он был прав.

Последняя запись Галича вышла в эфир 31 декабря 1977 года, когда его уже не было. (Галич погиб в собственной квартире в Париже при странных обстоятельствах, от удара током.) Программа была записана за два дня до гибели. Галич прощался с радиослушателями до следующего года, рассказывал о своих планах и пел песню «За чужую печаль…». Его последние слова в эфире, прозвучавшие после смерти: «Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету — счастья.

И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука внесет в таблицу элементов Менделеева это слово “Счастье”. Потому что мы ведь имеем право на него, люди имеют право на него так же, как на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья!»

Как пройти в библиотеку?

Ни один из «вражеских голосов» не выдавал в эфир столько запрещенных в Советском Союзе книг, сколько «Свобода». Вероятно, именно это и сделало ее интеллектуальным средоточием русской эмиграции в 1970–1980-е годы. Чем больше русских писателей оказывались за границей, тем больше голосов звучало на «Свободе». И если самиздат, чьи авторы оставались в СССР, по-прежнему чаще всего читал в эфире Юлиан Панич, то многие книги смогли прочитать у микрофона уже сами авторы. Программа так и называлась — «Писатели у микрофона».

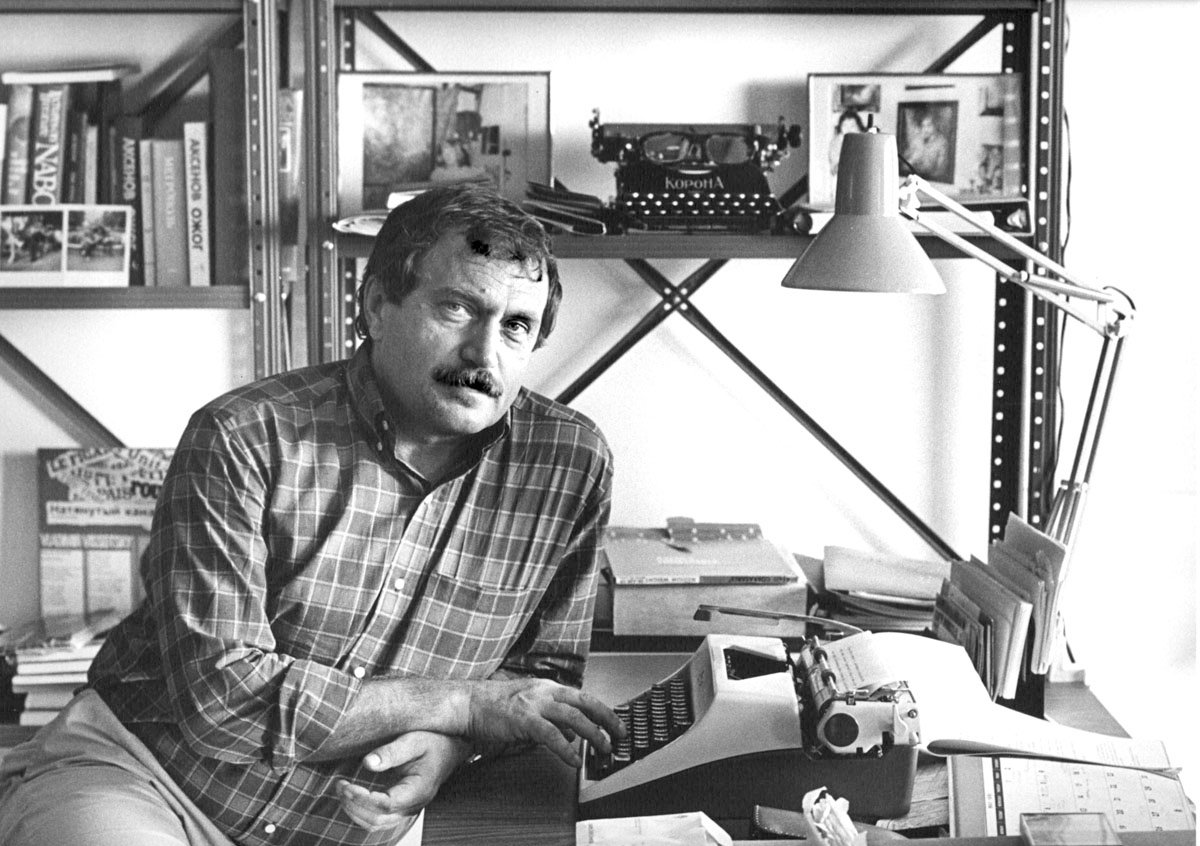

Василий Аксенов был исключен из Союза писателей и уехал в Америку в 1979 году. Свою книгу «В поисках грустного бэби» он читал в эфире «Свободы». Там же он читал свои статьи. Напечатанное в эмигрантских газетах, журналах и издательствах не имело шансов добраться до советского читателя, а сказанное в эфире — имело.

Василий Аксенов. Фото: Wikimedia

И в этом была особая ценность литературных и публицистических выступлений эмигрантов-интеллектуалов. Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Юз Алешковский, Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Владимир Войнович, Сергей Довлатов — это уже готовая библиотека, причем библиотека превосходной литературы, без производственных романов в нагрузку. И, конечно, библиотека поэзии: Иосиф Бродский, Алексей Цветков, Сергей Гандлевский читали в эфире свои стихи.

Автор книги «Аксенов» в серии «Жизнь замечательных людей» Дмитрий Петров в главе «Ночной эфир» пишет:

«В 1980 году, когда Аксенов впервые пришел в вашингтонское бюро “Свободы”, он был поражен простотой обихода и нравов. В каморке, схожей скорее с колхозным радиоузлом, чем с глобальным штабом свободной информации, работали двое. Бывший советский офицер Борис Оршанский, ушедший на Запад потому, что “не мог уже всего этого выносить”, и звукотехник Богдан, изъяснявшийся в духе Станюковича, типа “холера ясна!”, и укреплявший падающий микрофон пустыми коробками.

— Ну что, Вася, давайте поклевещем? — с улыбкой спросил Оршанский, начиная запись. Внезапно раздались скрежет дрели и долбеж молота…

— Вот ведь, — расстроился Борис, — вечно они там что-то чинят. Придется записываться между молотом и дрелью.

Аксенову там понравилось. И не в последнюю очередь то, что Оршанский шутил, когда можно было ждать истерики.

Сложно сказать, был ли писатель разочарован тем, с чем столкнулся, приступая к своим радиоопытам. Ведь у слушателей “Свободы” или “Голоса Америки” внутренний глаз сразу высвечивал либо летающую тарелку, набитую спецами ЦРУ, либо кулуары, ведущие в полные злых миазмов закрома дезинформации. А тут — комнатка, коробки и не лишенные чувства юмора люди, несущие их слово тем, кого Солженицын призывал жить не по лжи и кто его призыв не то что не услышал, а не понял, что он значит».

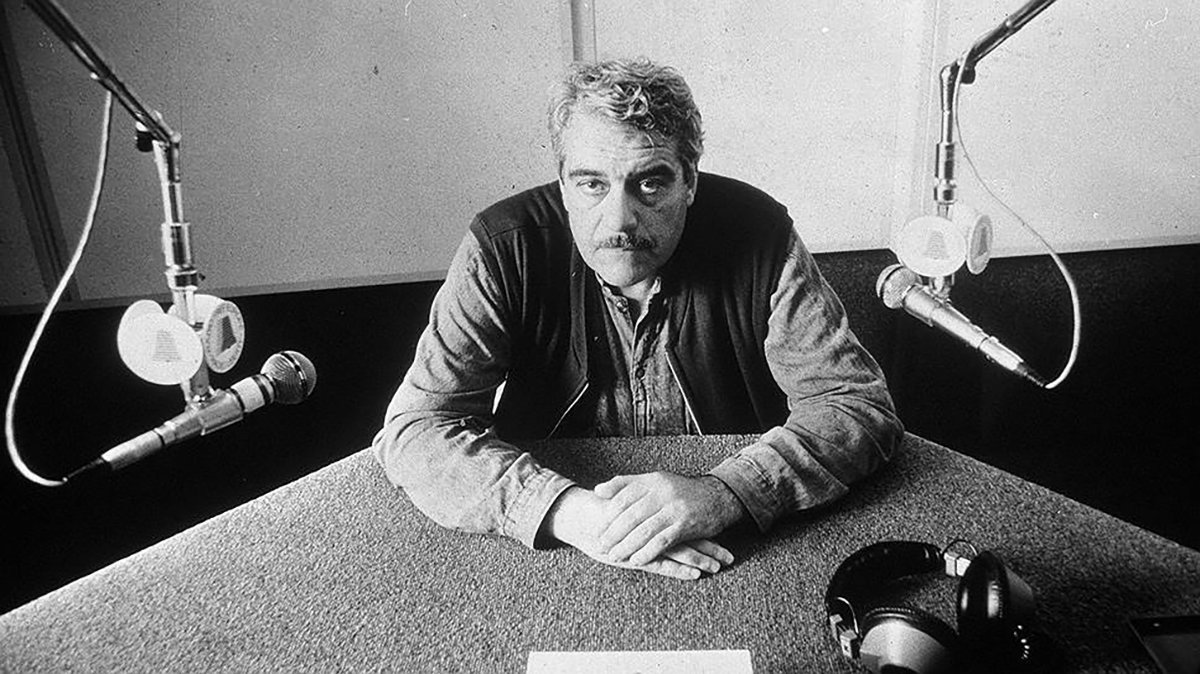

Сергей Довлатов читал в эфире свои очерки, а для программы «Писатели у микрофона» придумал рубрику «Простые люди» — короткие эссе о представителях разных профессий, щедро сдобренные довлатовским юмором. Впрочем, он не был бы собой, если бы не описал в книге работу на «Свободе». Штаб-квартира радиостанции находилась в Мюнхене, а студии — в разных городах и странах, в том числе в Нью-Йорке.

Сергей Довлатов. Фото: архив журнала «Огонек»

Нью-йоркскую редакцию Сергей Довлатов и описал в повести «Филиал»:

«Сюда можно приводить друзей и родственников. Можно приходить с детьми. Можно назначать тут деловые и любовные свидания.

Уверен, что сюда нетрудно пронести бомбу, мину или ящик динамита. Документов здесь не спрашивают. Не знаю, есть ли какие-то документы у штатных сотрудников. У меня есть только ключ от редакционной уборной.

На радио около пятидесяти штатных сотрудников. Среди них имеются дворяне, евреи, бывшие власовцы. Есть шестеро невозвращенцев — моряков и туристов. Есть американцы русского и местного происхождения. Есть интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой.

Попадаются на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя императора — Владимир Константинович Татищев.

Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидел я как раз между Татищевым и Бухманом. Строго напротив Аллилуевой.

Справа, думаю, родственник Керенского. Слева — потомок императора. Напротив — дочка Сталина. А между ними — я. Представитель народа. Того самого, который они не поделили».

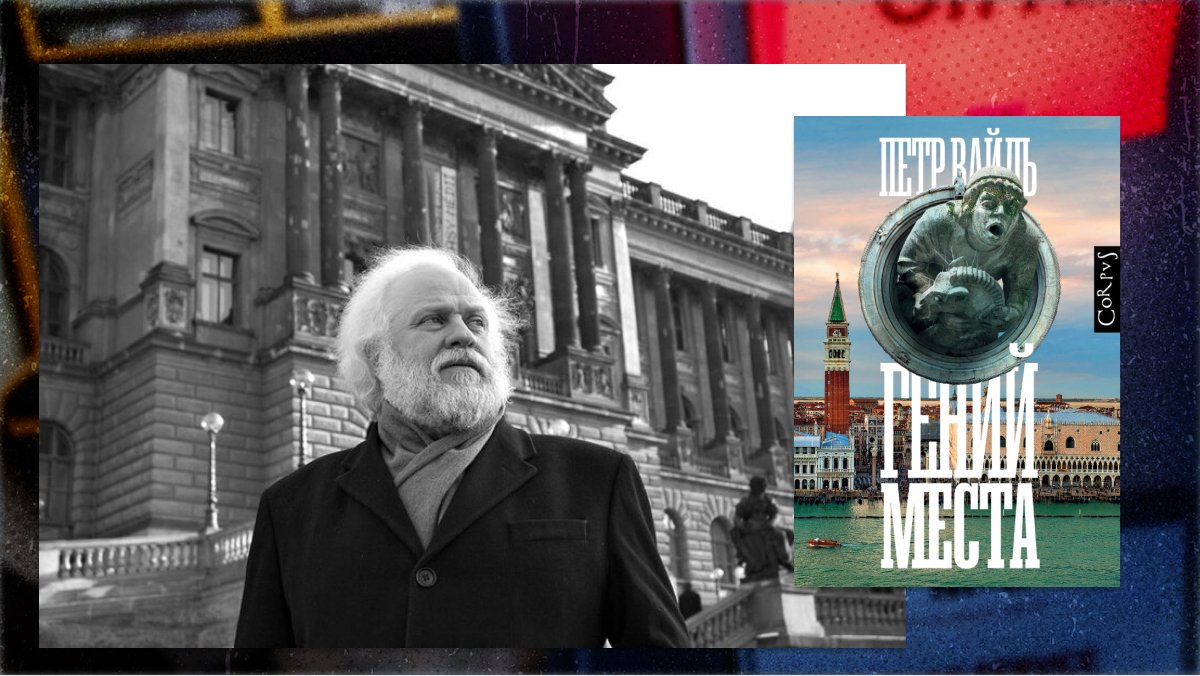

Гении места

«Гений места» — так называлась книга Петра Вайля, руководителя нью-йоркского бюро «Свободы», а затем главного редактора русской службы. В этой книге он пишет о 35 городах мира и 35 гениальных обитателях этих городов. Гений, с точки зрения Вайля, тесно связан с местом обитания. Так вот, тогдашние ведущие и журналисты «Свободы» — это совершенно вайлевские гении места. Как, впрочем, и он сам.

Петр Вайль и обложка книги «Гений места»

Александр Генис и Петр Вайль, соавторы в литературе, пришли на «Свободу» в 1984 году — их привел туда Сергей Довлатов. И на радио остались соавторами, хотя Довлатов говорил, что писать вдвоем всё равно что делить невесту. Они открывали для слушателей Америку, с наслаждением рассказывая в коротких диалогах о том, из чего состоит жизнь американцев. А потом началась перестройка, «голоса» перестали глушить, и начался, по словам Гениса, золотой век «Свободы».

«О, эти планерки! — вспоминал Александр Генис. — Их не забыть никому из тех, кто приходил на них, как в кино. Гендлер сидел со стаканчиком виски Johnnie Walker и благодушно внимал нашим буйным дискуссиям. Каждая из них на следующий день оборачивалась круглым столом. Маститый Парамонов строил виртуозные философемы, Довлатов оживлял их смешными и к месту примерами, я лез в драку, Вайль всех отрезвлял и служил голосом здравого смысла. На крик в переполненный кабинет Гендлера сползалась немая массовка. Послушать нас приходили коллеги из восточноевропейских редакций, которые хоть и с отвращением, но выучили русский на родине. Собирался тут и совсем посторонний народ — друзья знакомых и знакомые друзей.

— В такую толпу, — предупреждали нас, — запросто может затесаться агент КГБ.

— Вот и хорошо, — радовались мы, — всё, что можно, у нас говорится в микрофон».

«Свободу» Генис называл «не микрофоном, а рупором, направленным в большой мир, где говорят по-русски.

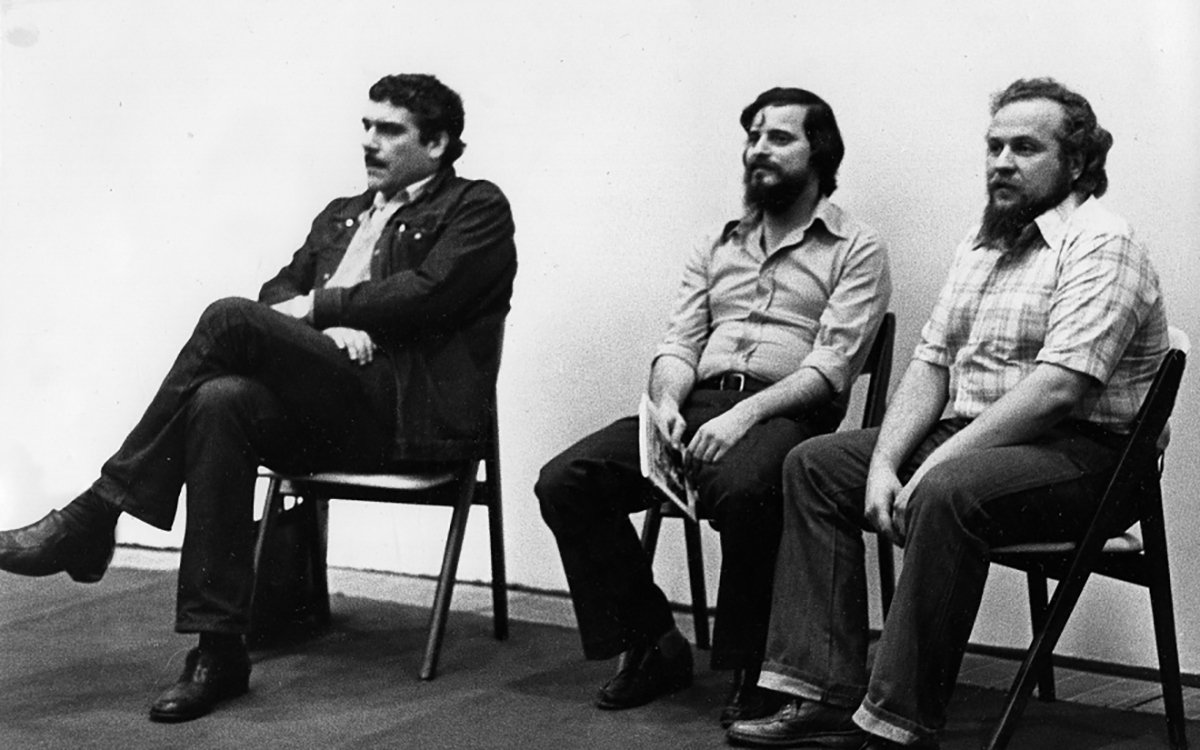

Сергей Довлатов, Александр Генис и Петр Вайль на выступлении в Хантерколледже. Фото: Wikimedia

Из этого рупора звучали «Русские вопросы» философа Бориса Парамонова, «Поверх барьеров» Сергея Юрьенена, Игоря Померанцева, а позже — Ивана Толстого, «49 с половиной минут джаза» Дмитрия Савицкого (став невозвращенцем, Савицкий отправил почтой свой загранпаспорт в Москву по адресу «Москва, Кремль, Брежневу»), «Мы за границей» Марии Розановой, «На грани жизни» Егора Давыдова, «Атлантический дневник» Алексея Цветкова, «Аспекты» Ирины Каневской.

Из разных бюро, из студий европейских и американских городов они выходили в эфир, но местом, гениями которого они были, оставалась «Свобода».

«Колымские рассказы» в чемодане

Кстати, именно Ирине Каневской читатели обязаны публикацией «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. В 1960-е Ирина и ее муж Кирилл Хенкин еще не были диссидентами (хотя дружили с Шаламовым), а жили в Праге, где Хенкин работал в журнале «Проблемы мира и социализма». В начале лета 1968 года они поехали в отпуск в Москву. Оттуда Ирина вывезла тяжелый фибровый чемодан с рукописями Шаламова. Из Праги позвонила другу-эмигранту в Париж, и он прислал за чемоданом французского студента. Так «Колымские рассказы» добрались до издателя. Об этом Ирина Каневская написала в журнале «Посев» в 1982 году, после смерти писателя, уже будучи эмигранткой на «Свободе».

После советской оккупации Чехословакии Хенкина, Каневскую и еще нескольких сотрудников отправили в Москву — за то, что не оценили по достоинству «братскую помощь» СССР. И тогда они подали заявление на выезд из Советского Союза, но получили отказ.

Отказник Кирилл Хенкин помогал Андрею Сахарову, участвовал в «Хронике текущих событий», встречался с западными журналистами. В 1973 году Хенкину и Каневской всё-таки разрешили выезд из СССР. В Мюнхене они оба начали работать на «Свободе»: Хенкин был политическим комментатором, Каневская вела «Аспекты». Но о том, что именно она вывезла рукописи Шаламова, Ирина молчала еще почти десять лет.

Она умерла в Мюнхене в 2006 году. На «Свободе» в то время звучали новые прекрасные голоса — Елены Рыковцевой и Михаила Соколова, Анны Качкаевой и Артемия Троицкого, Виталия Портникова и Елены Фанайловой, Ивана Толстого, Сергея Медведева и Максима Бланта.

И никто никого не глушил. Удивительное время — даже странно, что оно вообще было.

Студия Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Праге, Чешская Республика, 27 марта 2025 года. Фото: Martin Divisek / EPA-EFE

Белорусская деревня, середина пятидесятых. Постскриптум

Конечно, никто не утверждает, будто «Свободу» времен «глушилок» слушали в каждой крестьянской избе. Но и считать, что это был удел диссидентствующей интеллигенции в больших городах, тоже нельзя.

Мой папа вспоминал недавно, как в середине пятидесятых, когда он учился в школе, его дядя Иван привез в деревню из райцентра радиоприемник «Родина». Из медного двухметрового провода он соорудил самодельную антенну.

Телефонные провода проходили прямо над их огородом, и Иван привязал к концу «антенны» камень в качестве грузила, а потом перебросил через провод. И начал искать «Освобождение» — это было еще до названия «Свобода». Велел моему папе посматривать в сторону большака, откуда могла появиться телега с телефонистами, — тогда нужно было сразу снимать конструкцию и бежать в хату, чтобы не заметили. И два молодых деревенских парня стояли посреди огорода и слушали радио.

Они еще не знали, кто такой Гайто Газданов.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».