7 марта 1960 года патрульные самолеты американского авианосца «Кирсардж» (USS «Kearsarge») обнаружили в открытом море, в 700 милях от японского порта Йокосука, неизвестное дрейфующее судно. Летчики сумели рассмотреть, что на борту находятся люди, и сообщили об этом капитану авианосца. Тот принял решение изменить курс и проверить неизвестный корабль. Вскоре с дрейфующей советской баржи Т-36 на борт авианосца были доставлены четверо солдат-срочников Советской армии. 49 дней почти без пищи и воды они провели в море, были крайне измождены, но в здравом уме. Американские, а потом и советские СМИ назвали четверку спасенных настоящими героями.

«Канат намотали, вот и сорвались»

Начало марта 1960 года в СССР ознаменовалось радостным событием: из США пришло сообщение, что американские моряки спасли в Тихом океане четверых советских солдат срочной службы, долгое время дрейфовавших в открытом море почти без пищи и воды. Сначала советские газеты ограничились коротким информационным сообщением, потому что в Кремле несколько дней не могли определиться, что делать. Объявить спасенных героями вслед за американской прессой или отнестись к ним как к потенциальным шпионам? В конце концов было принято решение объявить героями.

Сейчас уже вряд ли кто-то без Гугла вспомнит фамилии четверых солдат, про которых в 60-е годы знала вся страна. Скептики еще и возразят: что это за подвиг, полтора месяца вынужденно находиться на барже, дрейфующей в океане. Но подвиг как раз в том и был: 49 дней четыре молодых парня (старшему экипажа — младшему сержанту Асхату Зиганшину — был 21 год, рядовым Анатолию Крючковскому, Филиппу Поплавскому и Ивану Федотову — по 20), находясь в суровых условиях постоянного шторма, почти без еды и воды, не передрались, не скатились в отчаяние, не стали жрать друг друга в буквальном смысле слова, а сохранили человеческое достоинство.

«Когда меня распределили служить на баржу, я был этому безумно рад, — вспоминал позже в своей книге “49 дней в океане” один из участников того дрейфа Иван Федотов. — В армию призвался в 1959 году из села Богородское Хабаровского края уже женатым человеком. После учебной части был распределен на Курильские острова, точнее, на остров Итуруп (самый большой остров архипелага), где тогда велось строительство сразу нескольких военных объектов. В казарме на 300 человек всё-таки довольно шумно и сумбурно, а тут мы впятером практически жили на барже этакой отдельной семьей».

В те времена срок срочной службы в армии составлял три года, на флоте — четыре. Все герои этой истории служили в строительной части (стройбат). А баржа предназначалась для разгрузки кораблей, прибывающих на Курильские острова. Дно возле островов каменистое, а заливы мелководны. Крупнотоннажные суда близко к берегу подойти не могут. Так что там, где велось строительство, добывали уголь или располагались крупные воинские части, баржи были необходимы. Большие корабли становились на якорь на глубоководье, а перегрузка происходила с помощью барж.

Баржи обслуживали экипажи из пяти человек, и это не всегда были моряки. На барже Т-36 старшиной был младший сержант Асхат Зиганшин, прошедший после призыва в армию восьмимесячную подготовку по вождению маломерных судов. Два моториста — рядовые Анатолий Крючковский и Филипп Поплавский, радист Анатолий Левлетин, незадолго до случившихся событий попавший в госпиталь с отравлением, и рядовой Федотов.

«На зиму баржи вытаскивали на берег, потому что наступал период штормов, и плавание даже больших кораблей прекращалось, — вспоминал в 2015 году Асхат Зиганшин. — Так было и в декабре 1959 года. Нас выволокли на берег, неприкосновенный запас (НЗ), который хранился на барже (запас продуктов на десять дней) тоже сгрузили. Но почти сразу после Нового года пришло сообщение, что идет судно с продовольствием. Командование решило спустить на воду две баржи, чтобы разгрузить судно. Это было примерно за четыре-пять дней до шторма. Ну а тот день в январе никто из нас никогда не забудет.

В полночь усилился ветер, потом еще и снег пошел. К утру 17 января шторм вообще достиг максимума. В результате трос оборвался, и нас потащило в открытое море».

В 1986 году я [автор] поступил в Мореходное училище им. Месяцева в Мурманске. Командиром моей роты был капитан 3-го ранга Иван Нестеренко. В 1960 году он служил в Тихоокеанском морском погранотряде и хорошо помнил ситуацию с баржей Т-36.

«Парни, конечно, герои, — рассказывал Нестеренко. — Но, если бы на барже был нормальный морской экипаж, а не наспех обученные морским навыкам солдаты, всего этого могло и не случиться. Ведь баржу унесло в море не просто потому, что трос оборвался, а потому что солдаты швартовочных узлов не знали. Если бы баржу закреплял опытный моряк, он завязал бы канат прочным морским узлом — беседочным или скользящим. А эти просто канат на кнехт намотали. Вроде держится, но если начнет качать, то постепенно развяжется. Так оно и случилось».

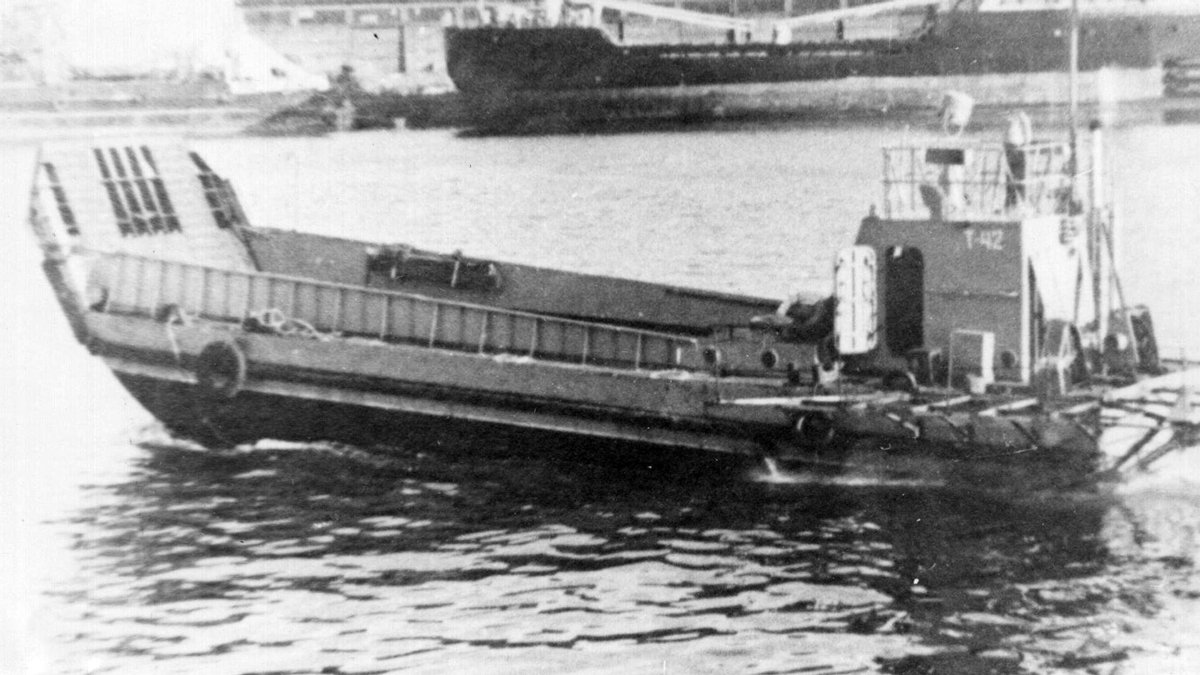

Самоходная баржа «Т-42» проекта Т-4. На похожей барже этого проекта моряков унесло в океан. Фото: wrk.ru

Оборвался трос или развязался узел — уже не так важно. Баржу с солдатиками стало быстро уносить от берега. Зиганшин успел по рации сообщить об обрыве, а затем в открытую дверь кубрика попала волна, залив рацию. Экипаж остался без связи. Но всё еще пытался вернуться в залив. Однако двигатели баржи не могли противостоять стихии: ее уносило всё дальше.

«Часа через три мотористы доложили, что запасы топлива в дизелях на исходе, — вспоминал Зиганшин. — Я принял решение выброситься на берег. Шаг рискованный, но выбора не оставалось. Попытка оказалась неудачной: столкнулись со скалой под названием Чертова сопка. Чудом не разбились, смогли проскочить между камней, хотя пробоину получили, вода стала затапливать машинное отделение. За скалой начинался песчаный берег, на него я и направил баржу. Мы уже почти добрались, даже чувствовали, как днище баржи цепляется за каменистое дно. Нам не хватило каких-то пары минут: кончилось горючее, и баржу опять стало относить в открытое море».

А их и не искали

Как рассказывали позже все четверо выживших, страха не было. Требовалось срочно заделать пробоину в днище, и несколько часов команда вычерпывала воду, потом заводила под пробоину домкрат, с помощью которого и удалось сильно уменьшить течь. Утром проверили, какова ситуация с продуктами. Выяснилось, что не очень: одна буханка хлеба, примерно по стакану гороха и пшена. Ведро картошки, которая раскатилась по машинному отделению и была перемазана мазутом, поллитровая банка с жиром, две пачки «Беломора» и три коробка спичек. Бачок с питьевой водой разбился, но была вода для охлаждения двигателей. Хоть и грязная, но пресная.

Зиганшин сразу ввел жесткие ограничения по еде. По его словам, пытался протестовать только рядовой Федотов.

«С Крючковским и Поплавским мы вместе год отслужили, а Федотова едва-едва знали, — рассказывал Зиганшин. — Его к нам в начале января переправили, вместо Василия Душкина прислали, который угарным газом от печки отравился и был списан. Федотов нас тоже не знал, первые несколько суток дрейфа с топором под подушкой спал, думал, что мы захотим от лишнего рта избавиться. Да и потом частенько истерил.

Орал, что никто нас не найдет и мы умрем от голода. А еще и печку топить было нечем, топливо ведь кончилось. Мы могли бы топить ее дровами или углем, но ни того ни другого у нас не было. Так что был еще и риск умереть от холода.

Больше чтобы занять ребят, чем действительно надеясь на чудо, я приказал откачивать воду из нижней части машинного отделения. Сказал, что если откачаем воду от горловин цистерн, то на дне может оставаться топливо».

Иван Федотов в своей книге описывал всё иначе, не упоминая ни о топоре, ни об истериках. Но отдавал должное командиру.

«За день мы выкачали из трюма две трети воды. Но только двое суток спустя, наконец, показалось дно трюма. Отвернули крышку бака... Оказалось, что весь наш труд был напрасен. В бак попала вода. После этой неудачи мы почувствовали себя страшно усталыми. Настроение было отвратительное. Даже спать не хотелось. “Где взять топлива? — этот вопрос неотступно вертелся в голове каждого. — Тогда пусть не каждый день, но можно готовить горячую пищу”. И снова Зиганшин нашел выход. “Кранцы!” Мы не сдержались и прокричали “ура!” в честь командира. Четыре резиновых автопокрышки свешивались по бокам баржи. Кранцы предназначены для того, чтобы смягчать удары при подходе судна к пирсу, предохранять борта при буксировке. В общем, шторм не сорвал их. Втащить автопокрышку на палубу — дело, с которым в обычных условиях каждый из нас справился бы без посторонней помощи, превратилось в непосильный для одного труд. Только взявшись вчетвером, мы едва смогли втащить кранец на палубу.

Еще труднее обстояло с разделкой кранца. Кухонный нож вряд ли годился для резания резины. Но выбора у нас не было. За несколько часов усиленной работы нож на два сантиметра углубился в край покрышки. Однако яркое, хотя и с изрядным душком, пламя в печке было для нас заслуженной наградой. Мы сварили себе «обед». С того дня главным занятием всего экипажа стала разделка покрышки. Она требовала очень много времени и труда. А прежде всего сил. Их было мало. Они таяли».

Ели один раз в день что-то вроде супа. Зиганшин, взявший на себя обязанности не только завхоза, но и повара, варил «супчик» из двух картофелин, маленькой щепотки пшена или гороха (они кончились через месяц, в середине февраля) и ложки жира. И верили, что их ищут и обязательно найдут. Но как-то в кубрике командир нашел газету «Красная звезда». В небольшой заметке сообщалось, что в указанном районе Тихого океана Советский Союз будет проводить запуски ракет, поэтому из соображений безопасности до начала марта там запрещено появляться любым судам — гражданским и военным. К материалу прилагалась схематичная карта региона.

«Мы с парнями по звездам и направлению ветра прикинули и поняли, что... дрейфуем аккурат в эпицентр ракетных испытаний, — вспоминал Асхат Зиганшин. — А значит, была вероятность, что нас искать не станут. Но мы-то надеялись на лучшее, не знали, что на второй же день на берег Итурупа выбросило спасательный круг с нашей баржи и разбитый ящик из-под угля с бортовым номером “Т-36”. Обломки нашли и решили, что мы погибли, налетев на скалы. Родным командование отправило телеграммы: ваши сыновья пропали без вести».

Из сапог получалось что-то типа чипсов

Последние продукты закончились аккурат 23 февраля. Позже они шутили, что такой вот получился праздничный последний ужин. Потом они увидели птиц, и кто-то радостно закричал: «Рядом земля!» Федотов разочаровал остальных: это альбатросы, они могут улетать от берега на несколько сотен миль. Солдаты долго смотрели на кружащих альбатросов, пока кто-то не предположил, что, раз здесь много птиц, значит, для них должна быть еда. Рыба! А ведь в трюме была рыболовная сеть.

«Мы уже чувствовали запах ухи, как вдруг шальная волна выскользнула откуда-то, прокатилась по палубе, вырвала веревку из рук Асхата. Сеть утонула в океане. Решили смастерить «спиннинг». Отыскали шпагат. Вырезали из жестяной банки подобие блесны, с загнутым гвоздем вместо крючка. Терпеливо закидывали свое изобретение. Рыба не клевала. Она даже не обращала внимания на тусклый кусочек жести. Вдруг с левого борта мелькнула быстрая тень.

— Акула! — сказал Филипп.

По морским поверьям, акула около терпящего бедствия судна — плохой признак. Но нам не пришло в голову предаваться мрачным мыслям. Акула — рыба. А мы очень хотели есть. Асхат схватил багор, долго выжидал, пока хищница повернется поудобнее. Метнул. Мимо... С рыбалкой нам просто не везло».

Пробовали есть мыло, зубную пасту. Потом в ход пошла кожа. Сперва съели более мягкую: ремешки от часов, пояс для брюк (не форменный ремень, а именно пояс), кожаные детали от гармошки. В конце концов очередь дошла до сапог.

«Разрезали голенище на кусочки, долго кипятили в океанской воде, вместо дров используя кранцы, — рассказывал Зиганшин. — Когда кирза чуть размякала, начинали жевать ее, чтобы хоть чем-то живот набить. Иногда обжаривали на сковородке с техническим маслом. Получалось что-то вроде чипсов. Поразительно, но даже расстройствами желудка не маялись. Молодые организмы всё переваривали!»

А потом они увидели на горизонте корабль. Это означало, что они вышли из зоны ракетных испытаний, и теперь есть надежда, что с проходящих судов их заметят. Трижды вдалеке проходили корабли. Но сил кричать и махать руками уже не было. Суда шли мимо и растворялись в дымке. На 49-й день в небе послышался гул. Над баржей пролетела пара самолетов. Парни сбились в кучу в кубрике: так было теплее. Командир нашел в себе силы выйти на палубу. И когда патрульные самолеты под управлением летчиков Глена Конрада и Дэвида Мерикла, сделав круг, снизились над баржей, он замахал руками.

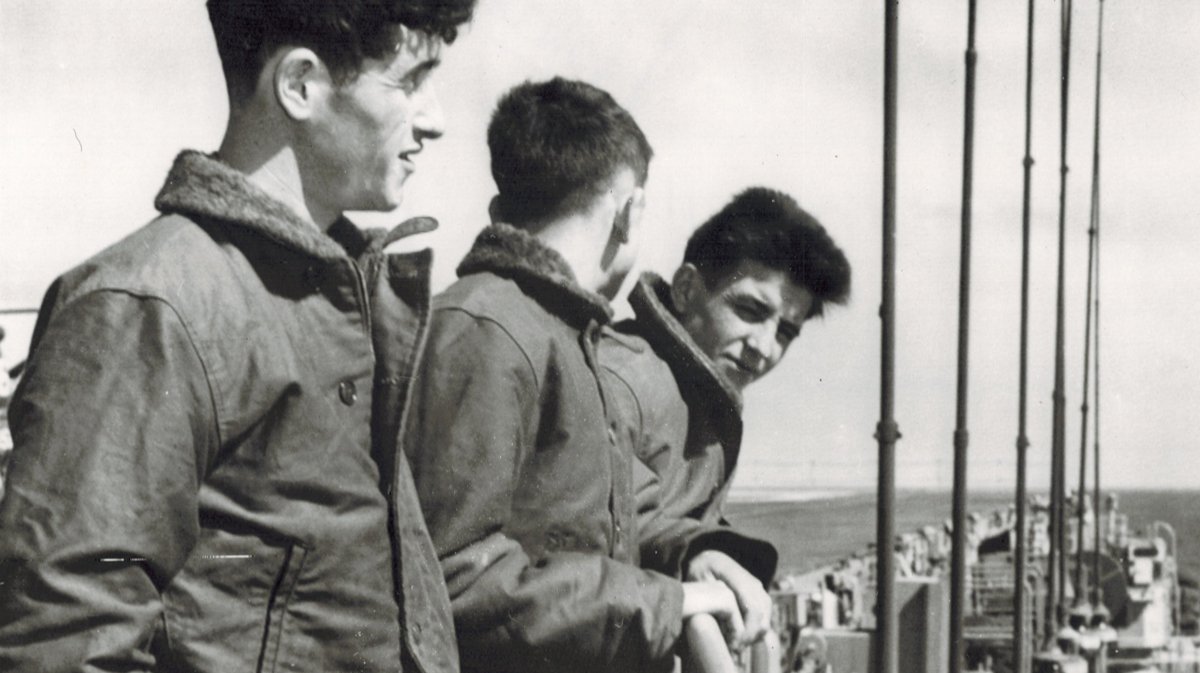

Авианосец подошёл к барже, 7 марта 1960 года. Фото: ВМС США / РИА Новости / Wikimedia

«Я сразу по рации доложил капитану авианосца Роберту Таунсенду, что нами обнаружена баржа, предположительно русская, на которой есть люди, нуждающиеся в помощи, — рассказывал позже Глен Конрад. — Таунсенд приказал изменить курс и подойти поближе к барже. Затем к ней послали вертолеты, чтобы эвакуировать людей, но те столпились на палубе и почему-то не захотели залезать в люльки, которые им спустили с вертолетов. Наверное, чего-то опасались, но в конце концов всё-таки залезли».

Это был 1960 год, разгар холодной войны, США считался основным потенциальным противником СССР. Именно поэтому солдаты отнеслись к американцам с опаской. А еще они не хотели покидать баржу и надеялись, что их возьмут на буксир.

«Когда вместо самолетов появились два вертолета, мы окончательно поверили, что спасены, — вспоминал Зиганшин. — Спустились низко-низко, кажется, рукой дотянуться можно. Из люков высунулись пилоты, сбросили веревочные трапы, показывают знаками, как подниматься, что-то кричат нам, а мы ждем, когда кто-нибудь спустится на баржу, и я как командир поставлю свои условия: «Дайте продукты, топливо, карты, и мы сами домой доберемся». Так и переглядывались: они — сверху, мы — снизу. Вертолеты повисели-повисели, топливо кончилось, они улетели. Их сменили другие. Картина та же: американцы не спускаются, мы не поднимаемся. Смотрим, авианосец, с которого вертолеты взлетели, разворачивается и начинает удаляться. И вертолеты следом. Может, американцы подумали, что русским нравится болтаться посередине океана?

В этот момент мы по-настоящему струхнули. Поняли: сейчас сделают нам ручкой и — тю-тю. Хотя даже тогда мысли не было, чтобы бросить баржу. Пусть хоть на борт к себе поднимают!

Из последних сил начали подавать американцам знаки, мол, дурака сваляли, не бросайте на погибель, заберите. К счастью, авианосец вернулся, подошел поближе, с капитанского мостика на ломаном русском нам прокричали: «Рomoch vam! Pomoch!» И опять вертолеты в небо подняли. На этот раз мы не заставляли себя уговаривать. Я влез в спущенную на палубу люльку и первым поднялся на борт вертолета. Мне сразу сунули в зубы сигарету, я с удовольствием закурил, чего не делал много дней. Потом и ребят подобрали с баржи».

Путь в герои

На авианосце оказалось несколько человек, говоривших по-русски, а кок вообще оказался сыном эмигрантов из Украины. Он приготовил спасенным вареники с творогом и вишневым джемом. Первые три дня все четверо провели в лазарете — состояние было у всех истощенное. Зиганшин вообще выпал из реальности на трое суток. А когда пришел в себя, возникла новая проблема.

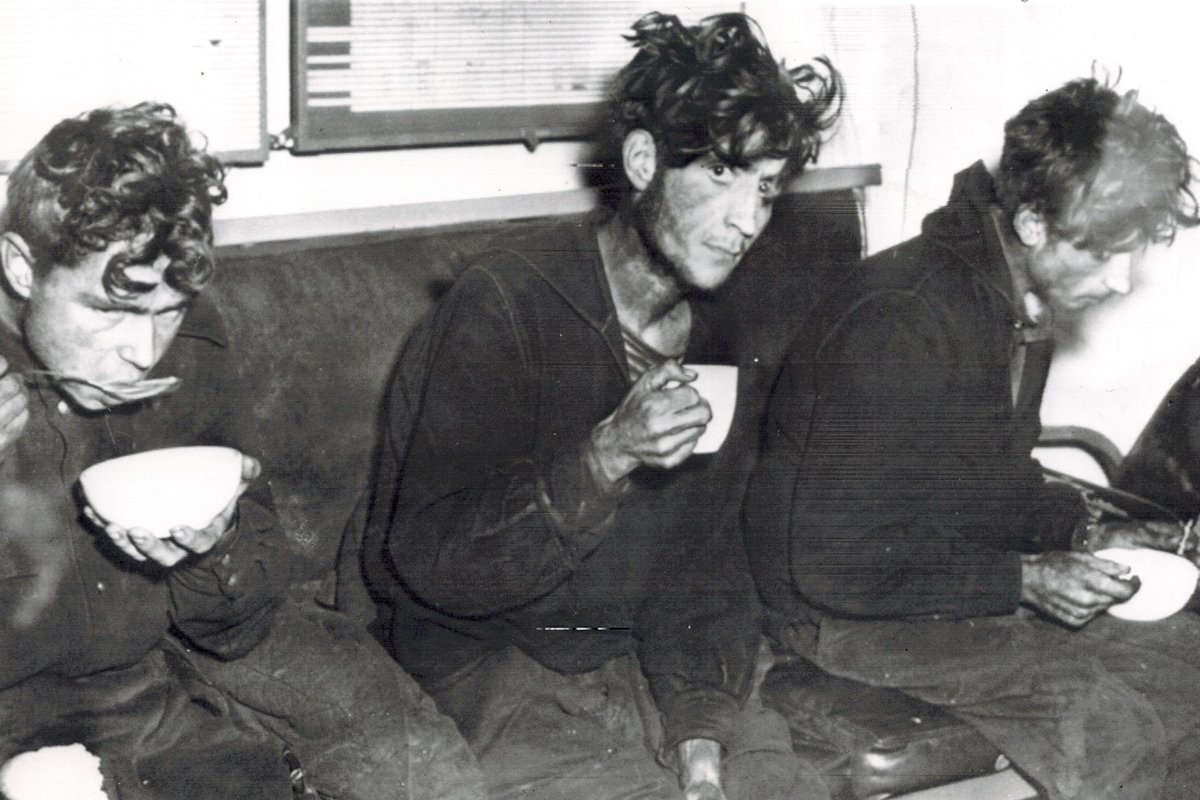

Спасённые Крючковский, Поплавский, Зиганшин, март 1960 года. Фото: ВМС США / UPI Telephoto / Wikimedia

«Да, здорово, что живы, но кого мы обязаны благодарить за спасение? Американцев! — рассказывал Зиганшин. — Если не злейших врагов, уж точно не друзей. Отношения у СССР и США в тот момент были не ахти. Холодная война! Словом, впервые за всё время я откровенно сдрейфил. На барже так не боялся, как на американском авианосце. Остерегался провокаций, опасался, что нас в Штатах оставят, не разрешат вернуться домой. А если отпустят, что ждет в России? Не обвинят ли в измене Родине? Я же советский солдат, комсомолец и вдруг попал в пасть акулам мирового империализма… Сказать по совести, американцы относились к нам исключительно хорошо, даже специально вареники с творогом сварили, о которых мы мечтали на барже. Коком на авианосце служил потомок эмигрантов с западной Украины, он знал толк в национальной кухне… И всё же в первые дни после спасения я всерьез подумывал о самоубийстве, примерялся к иллюминатору, хотел выброситься. Или на трубе повеситься».

О спасении четверых русских солдат, 49 дней проведших в океане почти без пищи и воды, первым сообщило агентство «Юнайтед пресс». 9 марта в американских газетах появились небольшие заметки о спасенных с баржи. 12 марта советская пресса тоже сообщила о выживших. И в тот же день по телефону с Зиганшиным связался собственный корреспондент газеты «Правда» в США Борис Стрельников. Он предупредил, что к ним направляются иностранные журналисты, и посоветовал не болтать лишнего.

14 марта на борт авианосца прибыли представители нескольких газет, радио и телевидения. Парни тушевались, старались отвечать кратко. В самом начале пресс-конференции командир Зиганшин заявил, что главное их желание — вернуться на Родину. Заявление было услышано. Через день на борт «Кирсарджа» поступила правительственная телеграмма, подписанная Генсеком Никитой Хрущевым:

«Младшему сержанту Зиганшину Асхату Рахимзяновичу, рядовым Поплавскому Филиппу Григорьевичу, Крючковскому Анатолию Федоровичу, Федотову Ивану Ефимовичу.

Дорогие товарищи!

Мы гордимся и восхищаемся вашим славным подвигом, который представляет собой яркое проявление мужества и силы духа советских людей в борьбе с силами стихии. Ваш героизм, стойкость и выносливость служат примером безупречного выполнения воинского долга.

Своим подвигом, беспримерной отвагой вы приумножили славу нашей Родины, воспитавшей таких мужественных людей, и советский народ по праву гордится своими отважными и верными сынами. Желаю вам, дорогие соотечественники, доброго здоровья и скорейшего возвращения на Родину.

— Н. Хрущев. Москва, Кремль. 16 марта 1960 года»

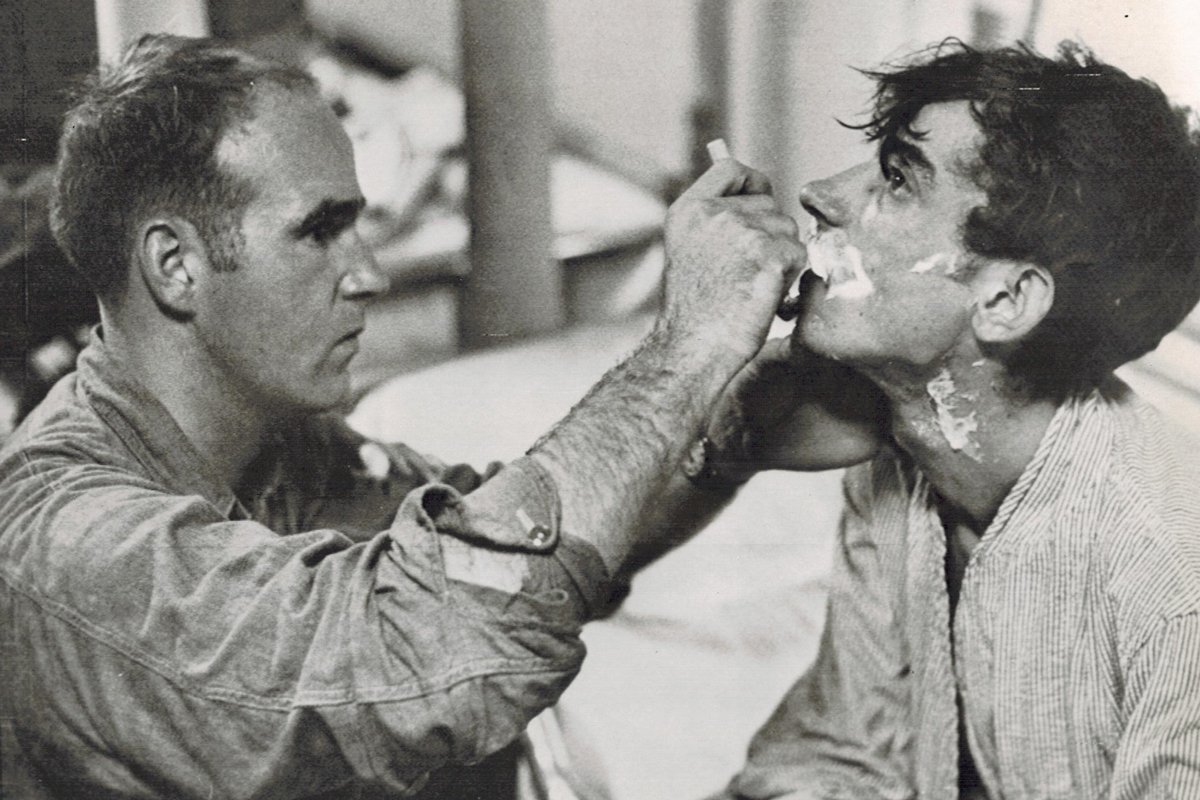

Асхата Зиганшина первый раз бреют после спасения, март 1960 года. Фото: ВМС США / UPI Telephoto / Wikimedia

После «привета с родины» настроение четверки заметно улучшилось. В Сан-Франциско их встречали представители советского посольства, которые тут же взяли опеку над теперь уже официальными героями. Мэр Сан-Франциско произвел их в почетные горожане и вручил ключи от города. Как позже признавались солдаты, им намекали, что есть возможность остаться в Соединенных Штатах. Но только добровольно. «Если вдруг боитесь преследования советских властей, то можем предоставить убежище», — сказали им. Но командир Зиганшин отклонил это предложение. «Нужно возвращаться, — сказал он. — А там будь что будет».

18 марта все четверо улетели в Нью-Йорк. Там загрузились в каюты первого класса на трансатлантическом лайнере «Мэри Куин». 28 марта лайнер причалил к французскому Шербуру, оттуда — в Париж. И уже из Парижа их забрал самолет, летевший в СССР. Так четверка фактически завершила кругосветное плавание, которое началось на Дальнем Востоке, а закончилось в Москве.

В Москве героям устроили торжественную встречу.

Дальнейшая судьба экипажа сложилась вполне ожидаемо. Всем четверым было предложено без экзаменов поступить в морские училища. Отказался только Федотов, у которого, пока они мотылялись по Тихому океану, родился сын. Все четверо были досрочно уволены в запас в том же 1960 году, но еще долго партийные органы таскали их по заводам, фабрикам, разным флотам и воинским частям с выступлениями. Иван Федотов чуть не спился и сбежал на китобойное судно. После чего всё-таки закончил мореходное училище по специальности судомеханик и долгое время ходил на рыболовном сейнере. Умер в 1999 году в возрасте 59 лет в Благовещенске.

Филипп Поплавский по окончании училища был распределен на гидрографическое судно «Створ», участвовал в экспедициях на Средиземном море и в Атлантике, умер в 2001 году в 61 год. Жил в Петербурге. Похоронен на родине, в Украине в Хмельницкой области.

Командир Асхат Зиганшин после окончания училища попал служить в аварийно-спасательный дивизион Ленинградской военной базы. Проживал в Стрельне, умер в 2017 году в 78 лет.

Анатолий Крючковский попал в Североморск (Мурманская область), но на Севере прослужил недолго: врачи настоятельно посоветовали сменить климат. В 1964 году вернулся в Киев и работал инженером на судостроительном заводе. Умер в 2022 году в возрасте 82 лет.

Четверым отважным было посвящено много стихов и песен. В том числе одна из первых песен Владимира Высоцкого «Суров же ты, климат охотский» (по другим данным, самая первая). В 1962 году на советские экраны вышел фильм «49», посвященный дрейфу баржи, авторы сценария — фронтовики Георгий Бакланов и Юрий Бондарев. Но он прошел незамеченным и особого успеха не имел. В апреле 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос, и новые герои сменили старых.

Слева направо: Федотов, Зиганшин, начальник ГлавПУРа генерал армии Ф. И. Голиков, Поплавский, Крючковский. Москва, март 1960 года. Фото: Евгений Петраков / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».