Когда имя Эрнста Юнгера упоминается на русском языке, происходит это, как правило, в одном из двух противоположных контекстов. Или в интеллектуально-снобистском — где спорного мыслителя под минималистичными обложками печатает Ad Marginem, а издания вроде «Горького» и «Логоса» не слишком популярно эту продукцию анализируют; или же в людоедском — где «германским литературным кшатрием» восхищаются колумнисты газеты «Завтра» в компании с Прохановым и Прилепиным, нацболы пишут панегирики «непримиримому бойцу с системой», а Александр Дугин ссылается на юнгеровское эссе в статье под заголовком «Экзистенциальное обоснование СВО».

За этим столкновением столичной богемы с красно-коричневыми, — подходящим арбитром в котором стал бы Владислав Сурков с томиком «Сердца искателя приключений» в кабинете на Старой площади», — читающая публика следит с недоумением. И закономерно делает вывод, что от Юнгера следует держаться подальше как от «интеллектуального фашиста». Так его однажды охарактеризовал Дмитрий Быков: «Он очень близок к интеллектуальному оправданию фашизма, а я не люблю интеллектуалов, которые стоят на таких резко консервативных позициях. Несимпатичен он мне».

Но подобная оптика, как и грубое причисление Юнгера к кумирам продвинутых хипстеров или Z-идеологов, помещает в излишне примитивные рамки личность, которая интереснее всего раскрывается вовсе в отрыве от социополитических контекстов.

Потому что главным талантом Эрнста Юнгера были не его ранние статьи в нацистской Völkischer Beobachter с призывами к сплочению вокруг НСДАП, а виртуозная отстраненность.

Благодаря которой он проживет 102 года, станет одним из наиболее выдающихся стилистов немецкой литературы и почти не запачкается о вермахтовский мундир и симпатии Адольфа Гитлера.

Поддержать независимую журналистику

Иначе это качество можно описать как «немецкую шизофрению». В ней Юнгера обвиняли составители памфлета, который в конце 1960-х был выпущен тиражом в 30 тысяч экземпляров. «Лет через пятьдесят он, возможно, станет библиографической редкостью. В саду собирал горох для “супа с губчатыми клецками”. Вновь углубился в “Le Rade de la Meduse” Савиньи», — писал по этому поводу литератор в своих дневниках. Сейчас этот памфлет экспонируется в доме-музее Эрнста Юнгера и встречает гостей в одной из первых комнат, доступных для посещения, словно предмет гордости.

Дом Юнгера в Вильфингене, 2012 год. Фото: Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Его включение в экспозицию многое говорит о характере бывшего обитателя дома лесника в крохотном швабском городке Вильфинген, куда можно добраться только на автомобиле или велосипеде и где даже в 2025-м царит атмосфера идиллической изоляции от внешнего мира. Именно в ней Юнгер с 1951-го вплоть до самой смерти работал над дневниками и романами, коллекционировал жуков, экспериментировал с ЛСД вместе с его «отцом» Альбертом Хофманом (также прожившим 102 года) и принимал прочих любопытных гостей вроде Хорхе Луиса Борхеса, Франсуа Миттерана и Гельмута Коля.

Последний считал Юнгера «одним из немногих ныне живущих великих писателей в нашей стране» и защищал его от нападок леволиберальных политиков и интеллектуалов, когда в 1982-м совет попечителей престижной премии Гёте решил присудить ее автору, который давно стал с прилагательным umstritten (дискуссионный, противоречивый) единым целым. «Нам безразлично, является ли Эрнст Юнгер хорошим или плохим писателем. Но он, несомненно, был идейным пионером фашизма и сторонником национал-социализма с головы до ног. Прославлял войну и открыто выступал против демократии. Он был и остается совершенно безнравственным человеком», — протестовали депутаты от партии «Зеленых».

Безнравственность, приправленная эгоцентризмом и притупленным чувством эмпатии, — это категории, которые действительно пронизывают почти всё творческое наследие и биографию Юнгера;

но поразительным образом составляющие его персональную харизму и то самое писательское величие, о котором рассуждал Коль. Дело в том, что с самого детства Эрнст Юнгер был «человеком с Луны» и будто бы на рефлекторном уровне отвергал порядки и принципы, согласно которым существовали его современники. Это может объяснить, почему ему приходилось менять школу 11 раз, почему он испытывал трудности в общении со сверстниками и почему по итогу нерадивый гимназист сбежал из дома, чтобы записаться во французский Иностранный легион. Из учебного лагеря в Алжире, откуда восемнадцатилетний Юнгер тоже попытается сбежать в Марокко, обратно в Германию он вернется лишь после вмешательства немецкого МИДа.

Юнгер во время Первой мировой войны. Фото: Wikimedia

И буквально через полгода отправится добровольцем на Первую мировую войну, где будет ранен 14 раз и откуда вернется с коллекцией записок и наблюдений, из которых впоследствии вырастет книга «В стальных грозах». Абсолютная концептуальная противоположность пацифистской элегии «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, по Юнгеру, «тщеславного бонвивана с амбициями и без таланта». Иной характеристикой идеалиста Ремарка просто не мог наградить человек, кому война представлялась не катастрофой, а уникальной формой жизни. Законом природы, чар которого люди не в силах избежать или отрицать.

«В борьбе, на войне, которая разрывает все договоренности человека, как сшитые лохмотья нищего, зверь как таинственное чудовище поднимается с глубины души.

Там он вырывается вверх как всепожирающее пламя, как непреодолимое упоение, которое опьяняет массы, божество, восседающее над войсками», — писал Юнгер в работе 1926 года «Борьба как внутреннее переживание». Подобный милитаристский пафос, усиленный возвышенным, почти олимпийским слогом, звучал лейтмотивом всех текстов Юнгера веймарского периода. Именно тогда он создал себе репутацию umstritten-публициста и воспевателя войны и диктатуры, причем настолько даровитого, что его талантом в этом амплуа по-прежнему тихо восхищаются кремлевские пропагандисты. «Сколько молодых людей сгинули, начитавшись Эрнста Юнгера?» — вопрошала Кристина Потупчик в предисловии к одной из изданных ею книг.

В прошлом году для «Новой газеты Европа» я уже занимался странным сопоставлением Юнгера с Сергеем Безруковым, и если расширить эту тенденцию на Потупчик, то ключевым «пропагандистским» различием между ранним Юнгером и издательницей редких книг можно назвать искренность. Несмотря на то, что в 1920-е идеолог консервативной революции оправдывал этот титул и с апломбом продвигал концепции тотальной мобилизации и диктатуры как необходимого условия для германского процветания, призывал к свержению парламентской демократии и сплочению правых сил вокруг НСДАП как единственной партии, которая готова к реальным политическим действиям, он всё равно оставался одиночкой.

И рассуждая о возникновении на фронтах Первой мировой «человека новой, твердой как сталь породы», которому предназначалось стать двигателем антибуржуазных преобразований, Эрнст Юнгер совершенно не был готов участвовать в их претворении в жизнь и подстраиваться под генеральную линию партии.

Потому что это был неисправимый индивидуалист и, в общем, анарх. Эту ролевую модель Юнгер раскроет в своем романе-эссе «Эвмесвиль» 1977-го года: анарх живет за пределами социальных установок, изгнав общество из себя и отказав ему в серьезном восприятии. «Анархом может быть кто угодно, даже крупный буржуа, который сидит за своим столом и признается: “Я соглашаюсь со всем этим, потому что мне так удобно”. Или тот, кто всё вокруг высмеивает. Но он не анархист, который хочет улучшить мир и совершает убийства. То есть не человек, идущий по обочине дороги, где его наверняка собьют. Кому выгодна вся эта история?» — говорил Юнгер в интервью Der Spiegel в 1982-м.

Эрнст Юнгер в форме капитана пехотного полка, приблизительно 1940 год. Фото: Interfoto / Alamy / Vida Press

Юнгеру, по всей видимости, мало что представлялось удобным, из-за чего и соглашаться с чем-либо он не спешил. Нет никаких сомнений, что, будучи фаворитом и Гитлера, — который получал от писателя дневники с дарственной подписью и даже предлагал встретиться лично, — и Йозефа Геббельса, считавшего «В стальных грозах» «евангелием войны», у Эрнста были блестящие шансы использовать нацистскую диктатуру в своих интересах и стать придворным интеллигентом калибра Альберта Шпеера. Вместо этого Юнгер вовсю критиковал НСДАП, отказываясь от членства в партии под предлогом, что «написать одну строфу более достойно, чем представлять 60 тысяч идиотов в парламенте», демонстративно вставал с почетного места во время выступления Геббельса до завершения, считая риторику оратора банальной, публиковался в леволиберальной газете Das Tage-Buch, отвергал антисемитизм и не признавал выборы, по результатам которых в 1933-м Юнгера избрали в лояльную нацистам Академию художеств.

Недовольство автора политикой НСДАП при этом никогда не обретало форму открытой конфронтации, однако два раза Юнгер оказывался под серьезной угрозой ареста. Сперва в 1939-м, когда был опубликован роман «На мраморных утесах», — антиутопия о неотесанном деспоте, пользующемся культурным упадком для закрепления своей власти: Геббельс потребовал немедленного ареста Юнгера и его помещения в концлагерь, что, считается, не произошло только из-за личной протекции Гитлера. Затем же — в 1944-м: литератор был под следствием из-за подозрений в причастности к заговору 20 июля с целью убийства фюрера.

Почти всю Вторую мировую войну Юнгер провел во Франции, где в чине гауптмана занимался цензурой писем и вел образ жизни денди-франкофила. Его дневники того периода «Излучения» изобилуют сценами из богемной среды оккупированного Парижа, шампанским и сервированными на льду устрицами. Тогда Юнгер сблизился с деятелями французского Сопротивления, которых предупреждал о надвигающихся депортациях, как цензор уничтожал письма, способные создать проблемы отправителям, помогал укрывать евреев и с отвращением выслушивал антисемитские речи Луи-Фердинанда Селина. Но никакого героизма в борьбе с гитлеровским режимом Юнгер, конечно, не проявлял — как и не вовлекался ни в какую борьбу вовсе.

Его противостояние не нарушало границ той самой обочины, с которой непременно собьют идейного анархиста.

«У некоторых людей были грязные руки, у некоторых — чистые, но у Юнгера не было рук вообще», — описывал Юнгера писатель Жан Кокто.

«Конечно, все считают, что такой молодой человек должен был написать: “Я не хочу иметь с вами, свиньями, никаких дел”. Тогда молодой человек с радостью отправился бы на следующий день в концлагерь», — уже в 1980-е отвечал Юнгер своим критикам, обвинявшим его в недостаточно активном протесте против нацистской диктатуры. Ее же представители, в свою очередь, были разочарованы обратным — прочитав сборник сюрреалистических записок «Сердце искателя приключений» в 1929-м, Геббельс написал: «Жаль того Юнгера, чей “В стальных грозах” я только что перечитывал… За ним лежал кровавый опыт. Сегодня он отрезает себя от жизни, и поэтому его сочинения становятся просто литературными». Геббельс также жаловался, что с Юнгером совершенно невозможно работать, потому что он «невыносим» и «не способен стать частью чего-то».

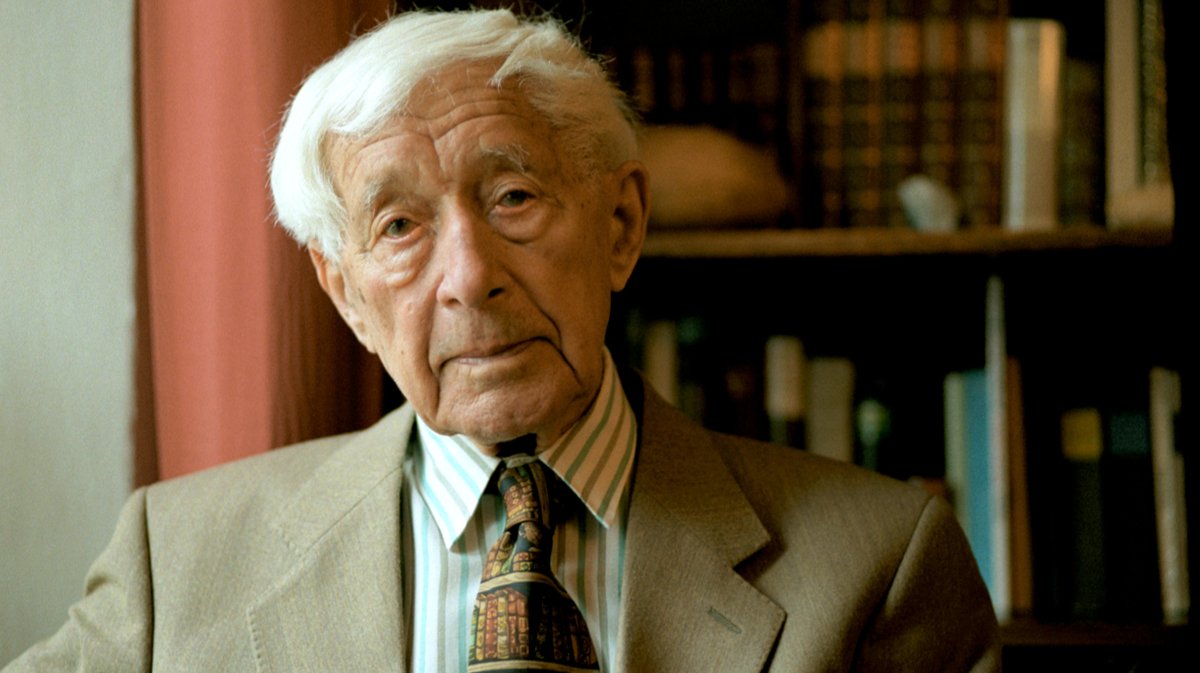

Эрнст Юнгер в Вильфингене, 1970 год. Фото: Bridgeman Images / Vida Press

И ни одна из этих сторон не понимала, что то, от чего Юнгер «отрезал» себя литературными утопиями и частью чего не желал становиться, не казалось ему важным — и он сиюминутно бросал любые социальные начинания, как только они переставали соотноситься с его эстетским мироощущением. Которым буквально пропитаны страницы его дневников, впечатляющих вниманием к, например, сбору растений или походам по антикварным лавкам, но не отличающиеся особенным гуманизмом. Французский писатель Марсель Жуандо вспоминал Юнгера как любезного, но при этом крайне сдержанного, редко смеющегося человека афористического склада ума.

Что объясняло его стремление к некоему хладнокровному поэтизму. В «Излучениях» есть поразительная сцена: в 1944-м году Юнгер наблюдает за бомбардировками Парижа с крыши отеля в центре города, наслаждаясь происходящим как спектаклем и держа в руке бокал бургундского с плавающей в нём клубникой. «Англичане думали, что я отправился в бункер, но они ошибались. Я не буду играть по их правилам… Это анарх. Это человек, которому совершенно наплевать на тех, кто хочет напугать людей там, наверху, или на тех, кто боится там, внизу», — комментировал Юнгер этот эпизод.

Наплевать анарху, впрочем, и на всех остальных. В дневниках «Семьдесят минуло», например, феноменальную дендистскую отстраненность Юнгер демонстрирует в ходе своего путешествия по Италии в мае 1968 года, то есть в разгар ожесточенных студенческих протестов, которые искатель приключений будто бы не замечает. Читая в газете новость о том, что профессор Туринского университета перерезал себе вены и выбросился из окна, отчаявшись из-за оскорблений леворадикальных студентов, Юнгер заключает: «Собственно говоря, не трагедия, ибо конфликт можно было решить различными способами, например, проигнорировать; он мог бы даже быть обращен в шутку». Куда больше его интересует молодая итальянка с томиком Петрарки в римском автобусе: «Читательница, каких желают себе поэты: когда автобус останавливался, она нежными пальцами отбивала такт по спинке сидения».

В парижских же дневниках имеется жуткая запись о приказе Юнгеру осуществить надзор за расстрелом дезертира, чего писатель сперва хотел избежать, сославшись на болезнь, однако любопытство всё же взяло верх. «Я видел много смертей, но ни одной — в заранее определенное для нее время. Как выглядит событие, грозящее ныне каждому из нас, отбрасывающее тень на всё наше существование? Как ведут себя в нём?» Такое мировоззрение вполне можно охарактеризовать как прожженный нарциссический цинизм, обесценивающий чужие страдания и переводящий их в плоскость эстетствующих наблюдений, но всё же это было бы не совсем корректно.

Речь здесь идет скорее о радикальной скромности, обуславливающей то самое отсутствие рук, на которое указывал Кокто, и вызванное беспомощностью. В поздних романах Юнгера четко проявляется авторская озабоченность «титанизацией» мира, где развитие техники и инструментов господства обретает масштабы, неподконтрольные человеку и грозящие уничтожением личности как таковой. В романе «Гелиополь» этот нарратив переплетается с очарованностью главного героя старым миром: он, подобно Юнгеру в Париже, ходит по лавкам со старыми изысканными вещами, восхищается искусством книжного переплета, делает ботанические наблюдения и слушает рассказы друзей о счастье. «Счастье — это гармония, которую мы испытываем по отношению к окружающим нас вещам. Чем меньше и проще сами по себе эти вещи, тем чище и легче аккорд».

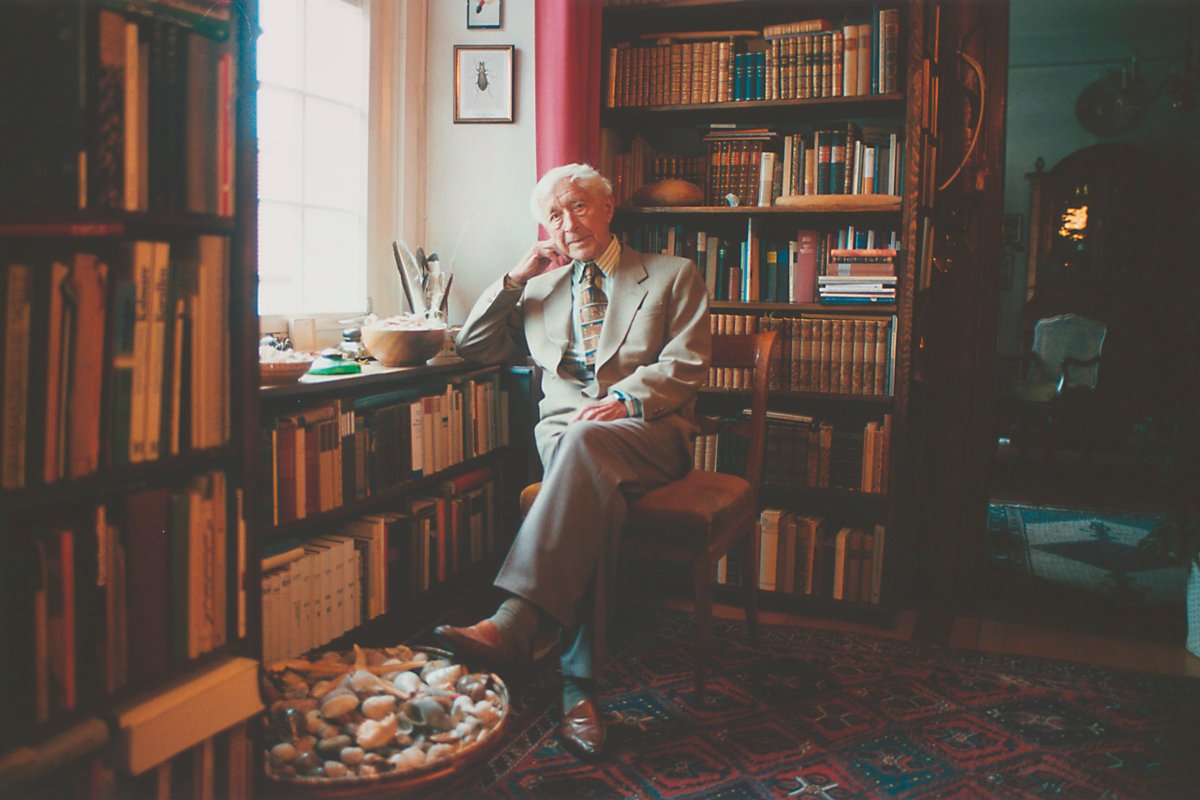

Эрнст Юнгер, 1997 год. Фото: Bruni Meya / akg-images / Scanpix / LETA

В чрезвычайно усложненном мире, к 2020-му достигшем антиутопического размаха романа «Стеклянные пчелы», исполнение подобного аккорда, кажется, тоже почти не требует рук, в противном случае рискующих запросто оказаться в грязи или крови; и будь Юнгер более деятелен и менее хитер, он, подобно Альберту Шпееру, вполне мог бы провести значительную часть жизни в застенках Шпандау, записывая мемуары на туалетной бумаге. Или же, как того желал Геббельс, всё же обнаружить себя в концлагере, от которого Юнгера отделяла пара обличительных заявлений в духе «я не хочу иметь с вами, свиньями, никаких дел».

Юнгер же предпочел этому дендизм, коллекционирование жуков и общение с парижской богемой; и трудно винить его в желании наполнить свои дни красотой и эстетикой на фоне планетарной катастрофы, для сдерживания которой у Юнгера не хватало рук, но хватало смелости не поддаться коллективному помешательству и не стать гитлеровским цепным псом вроде Юлиуса Штрайхера.

Жизнь Эрнста Юнгера — это пример того, как можно пройти через жестокие и антиаристократические времена, не изменяя своим идеалам и не жертвуя благополучием ради иллюзорных целей,

вовремя «уходя в лес» и оставаясь уважаемым человеком и «великим писателем» даже в либеральной ФРГ. Веймарский прообраз которой Юнгер когда-то призывал насильственно уничтожить, а на старости лет просто желал, «чтобы эта развалюха прослужила хотя бы половину пути, пока я жив».

«Я больше не принимаю участия в политике, я отхожу от нее. Мой мост между настоящим и будущим — медитация. Если бы вас сейчас не было рядом, я бы, наверное, медитировал», — говорил он интервьюеру Der Spiegel в 1982-м. Эта позиция, безусловно, umstritten в моральном отношении и является не чем иным, как дистиллированным эскапизмом, но если в нынешних декорациях у вас есть планы прожить до 102 лет, она достойна всяческого изучения. Тем более что процесс этот довольно увлекателен, а все основные произведения Юнгера давно изданы на русском языке.

Англоязычная статья Андрея Сапожникова к 130-летию Юнгера также была опубликована в весеннем номере журнала The Salisbury Review, выходящего в Великобритании и доступного по подписке.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».