Деятели культуры в США часто оказывались в оппозиции к власти. Наиболее острым конфликт с правительством становился во время войн, когда многие художники отступали от привычных тем, чтобы выразить свои пацифистские убеждения. Некоторые авторы, сами побывавшие в роли солдат или беженцев, пытались осмыслить и передать личный опыт.

Ирак, Афганистан, Вьетнам, Первая и Вторая мировые — всё это нашло отражение в американской культуре. Сорин Брут рассказывает о пяти самых интересных антивоенных художниках США, произведения которых находят отклик и сегодня.

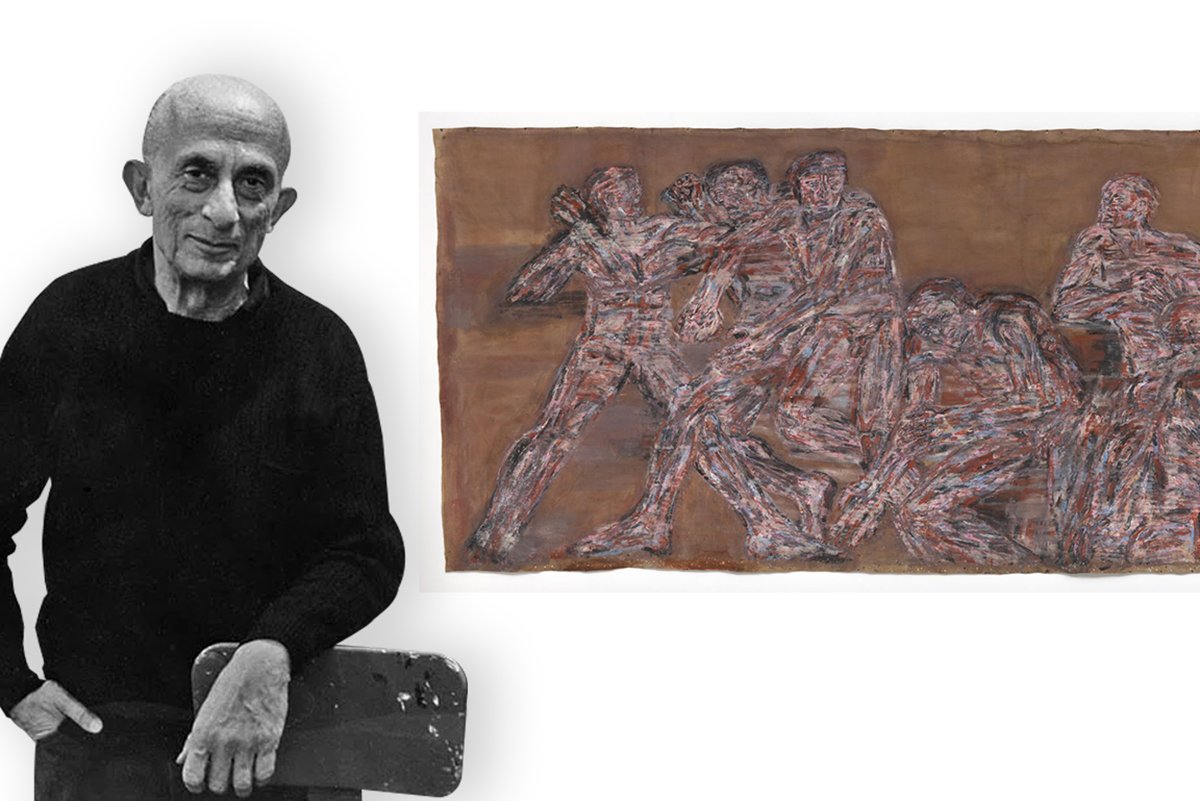

Леон Голуб

К началу войны во Вьетнаме увлеченный средневековым и древним искусством и категорически не модный Голуб (1922–2004) успел побывать и «очень перспективным», и «списанным со счетов». С 1959-го они с супругой, одаренной художницей Нэнси Сперо, жили в Европе, а вернувшись на родину в 1964-м, вскоре стали одними из лидеров антивоенной организации Artist and Writers Protest.

AWP провела немало громких акций. Художники написали петицию с просьбой к живой легенде Пабло Пикассо в знак протеста убрать «Гернику» из МоМА (Нью-Йорк). Ответа, увы, не поступило. Собрали множество ироничных «подарков» для военных чиновников и толпой принесли их на почту. Голуб презентовал Пентагону «напалмовый» ободок для унитаза. Сотрудники почты честно приняли посылки, но их дальнейшая судьба неизвестна. Когда мэр Чикаго Ричард Дж. Дэйли санкционировал жесткое подавление демонстрации (1968), художники посвятили ему лично целую критическую выставку.

Самым ярким проектом AWP стала «Неделя разгневанных искусств» в Нью-Йорке (1967) — антивоенный фестиваль с музыкой, спектаклями и грандиозным «Коллажем возмущения» — инсталляцией из настенных панелей (около 3 на 36 метров), где свое несогласие с политикой администрации Линдона Джонсона выразили сотни художников. Тем временем по городу ездил грузовик, с платформы которого артисты-пацифисты выступали и раздавали листовки, пока их не остановила полиция.

Голуб был одним из организаторов этих акций, но осмыслял войну и в собственном творчестве. Художник написал несколько серий в манере, близкой к экспрессионизму.

Он наносил резкие мазки контрастных цветов в несколько слоев и соскабливал ножом, создавая эмоциональную фактуру. А большие куски холста оставлял голыми, усиливая брутальность.

Сам Голуб упрекал себя за то, что в «Гигантомахиях» (1965–1968) писал мифическую войну богов и гигантов, а не конкретную. Серии «Напалм» (с 1969-го) и «Вьетнам» (с 1972-го) исправили ситуацию. Но специалисты часто выделяют именно первый проект.

Леон Голуб и его картина Гигантомахия I из коллекции музея MoMA, Нью-Йорк

«Гигантомахии» I и II изображают бойцов как обезличенную толпу — результат расчеловечивания и легитимации убийства. Герои Голуба — агрессивные груды мяса с содранной кожей, напоминающие персонажей «Атаки титанов». А сражение превращено в бессмысленную и жестокую кучу-малу. Непонятно, кто против кого и за что сражается. Война, начатая субъектами, постепенно сама становится субъектом и объективирует участников, подчиняя их собственной логике ненависти и насилия. Размах полотен (оба — около 3 метров в высоту и около 7,5 метров в длину) отсылает к классической батальной живописи и древнегреческим скульптурным сценам. Но в картинах Голуба нет места героизму и подвигу — лишь оголенная архаика и маскулинный культ силы. Подвиг в обратном — выключить механизм войны и позволить ее недавним участникам постепенно вернуть себе индивидуальный облик.

Когда война во Вьетнаме закончилась, художник впал в творческий кризис. Но затем посвятил свое искусство борьбе с полицейским насилием и тоталитарными режимами. Именно в годы протеста он обрел тему и художественный почерк. В 1995-м Голуб и Сперо были награждены Hiroshima Art Prize — премией для авторов, внесших вклад в освещение тем войн и насилия. Когда началась иракская кампания, ряд музеев, протестуя, выставили знаковые антимилитаристские работы. Нью-Йоркская галерея Рональда Фельдмана показала именно живопись Голуба.

Рой Лихтенштейн

В 1943-м 19-летнего студента художественного вуза призвали в армию. Там Лихтенштейн (1923–1997) обучался на летчика и принимал участие в боевых действиях против войск Третьего рейха во Франции, Бельгии и Германии. Только в 1946-м он смог вернуться домой. Война сделала его пацифистом, хотя неразборчивые критики и зрители порой упрекали его в милитаризме. Отчасти путаница объясняется тем, что Лихтенштейн — художник аналитического склада, избегающий прямых высказываний. Готовых ответов в его работах не найти.

При этом живописец очень серьезно относился к угрозе гонки вооружений и холодной войны. А когда началась кампания во Вьетнаме, не колеблясь выступил против.

За год до «Коллажа возмущения» в Лос-Анджелесе появилась масштабная инсталляция «Башня мира» (1966). Вокруг 20-метровой башни из стальных прутьев было создано импровизированное выставочное пространство — 418 антивоенных произведений. В этой экспозиции Лихтенштейн представил работу с красноречивым названием «Атомный пейзаж». Художник не играл яркой роли в пацифистском движении, но иногда критически анализировал милитаризм в картинах (например, «Готовность», 1968). Свои главные работы о войне в фирменном стиле «комикс + изображение, нанесенное точками (растр)», Лихтенштейн написал еще до Вьетнама. Самая известная — диптих Whaam! (1963, на русский обычно переводится как «Бу-ух!»)

Рой Лихтенштейн и его диптих «Whaam!». Фото: Wikimedia

«Я нажал на кнопку огня. И мимо меня по воздуху понеслись ракеты», — гласит надпись в облаке текста. Речь как будто не о сражении, а о фестивале фейерверков. Whaam! больше соответствует заведенному двигателю гоночного байка. Бомбардировщики выглядят детскими модельками. Взрывы и обстрелы — тоже понарошку. Лихтенштейн создает поп-культурный милитаристский образ — этакое захватывающее приключение «для настоящих мужчин».

Одна из ключевых задач пропаганды страны-агрессора — создать в инфополе параллельную игрушечную войну с успехами на полях битв, подвигами во славу Родины и боевым товариществом, но без смерти. У Лихтенштейна яркая эффектная картинка в стиле комикса набрасывается на зрителя, и он не сразу замечает подвох — «пиксели» растра, из которых вылеплена «новая действительность». Зазоры белого фона подчеркивают иллюзорность картины. Но одновременно напоминают и о воздухе утраченной реальности.

Фирменная манера Лихтенштейна, изначально критикующая общество потребления, точно подошла и для отражения опасного механизма. Для непосредственно не вовлеченных людей медийный образ войны постепенно подменяет ее саму: для одних — делает вполне привлекательной, для других — не особенно страшной, привычной и терпимой. Отменяя сопереживание невидимым жертвам, дереализация боевых действий создает условия для их продолжения.

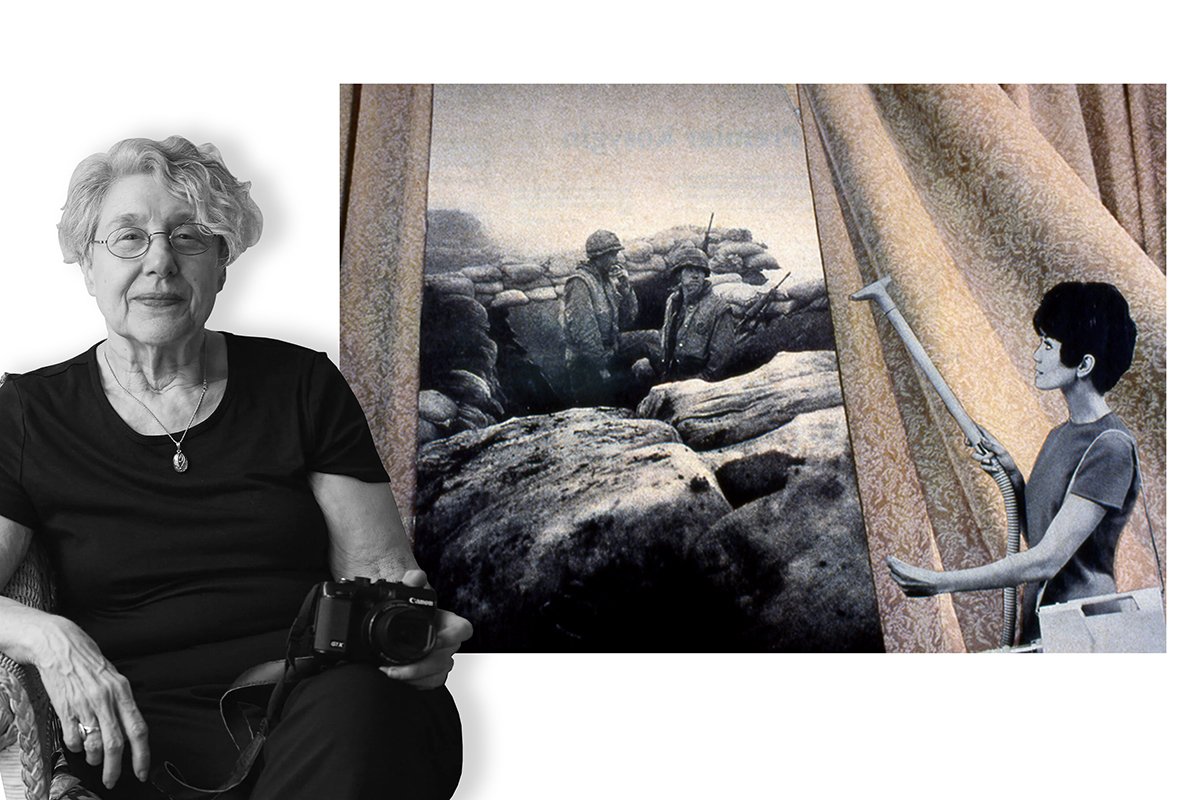

Марта Рослер

В протестных акциях Марта Рослер (р. 1943) участвовала со школы, в том числе боролась за равные права для афроамериканцев, хотя не принадлежала к их числу. Позже активное стремление к социальной справедливости художница объясняла иудейским религиозным воспитанием. Когда началась война во Вьетнаме, Марте было всего 22 года, и она только начинала творческий путь. Причем работала в духе популярного тогда абстрактного экспрессионизма, а с фотоколлажами на острые темы только начинала экспериментировать.

«Мы смотрели эту войну по телевизору за ужином каждый вечер, поэтому ее называют “войной в гостиной”, — вспоминала Рослер. — Помню, как я сидела за столом в маминой гостиной и смотрела на газету с фото вьетнамской женщины, плывущей с ребенком на руках. Ее лицо выражало абсолютный ужас. Я была просто поражена. Внезапно мне пришло в голову, что <...> я могу использовать [фотоколлажи] как форму протеста против войны».

Марта Рослер и ее работа из серии «House Beautiful. Возвращаем войну домой»

В серии «House Beautiful. Возвращаем войну домой» (1967–1972) Рослер совместила военные фото с изображениями из глянцевых журналов об интерьерах и домашнем уюте. Художницу возмущало, что многие американцы легко закрывали глаза на действия их армии в далекой неведомой стране. Журналы House Beautiful, Life и другие игнорировали боевые действия и социальные проблемы, помогая читателям замыкаться в частной жизни. Они формировали миф о семье и доме как крепости во враждебном мире, а противопоставление «своего» и «чужого» пространств подразумевает и разные нормы для них, способствует безучастности.

По уютной кухне американского особняка расхаживают вооруженные мужчины в форме. Девушка, пылесосящая шторы, обнаруживает за окном окоп. В стильную гостиную попадает вьетнамская девочка, потерявшая ногу.

Перенося боевые действия в мирные дома сограждан, художница разрушает пропагандистскую ирреальность «далекой» войны, провоцируя эмпатию и превращая чужое горе в личное дело каждого американца.

Изначально сама Рослер воспринимала эти коллажи именно как форму протеста, а не как художественные произведения. Она публиковала их на страницах низового пацифистского самиздата и раздавала на митингах как листовки. Общество реагировало на них по-разному. На экзаменах и во время учебы в Калифорнийском университете (Сан-Диего) Рослер показывала только абстрактные картины, так как часть преподавателей враждебно относилась к ее пацифизму. «Днем я занималась живописью в университетской студии, а фотоколлажи делала дома по ночам», — вспоминала художница.

Ближе к концу войны, давно ставшей непопулярной, несколько музеев предлагали Рослер выставить антивоенную серию, но всегда получали отказ. Ее отвращала сама мысль извлечь карьерную выгоду от страданий жертв милитаризма. Позже художница всё же сделала проект музейным, чтобы напоминать зрителям об ужасах войны, а в 2004-м, уже будучи очень известной, неожиданно для многих возобновила его на материале войны в Ираке. «Да, я уже это делала. Но чем отличается то, что сейчас делаем мы?» — сообщила Рослер в интервью.

Вафаа Билал

Билал родился в Ираке в 1966 году. В юности его арестовали за арт-объект, критикующий режим Саддама Хуссейна, и подвергли пыткам. Но запугать художника не удалось. Он вошел в оппозиционную группу, которая стремилась приблизить свержение диктатора, рассчитывая на поддержку США. Билала рассекретили и должны были снова арестовать, но он успел пересечь границу с Кувейтом, где его едва не расстреляли, заподозрив в шпионаже. Два года он прожил в лагере для беженцев, а в 1992-м смог попасть в США и получить художественное образование. В начале 2000-х Билал уже начал арт-карьеру, преподавал в Чикагском институте искусств и выступал с лекциями о проблемах Ирака.

Вскоре после начала войны младший брат художника погиб от рук американских солдат, через несколько недель скончался отец, а родные оказались беженцами. В 2007 году трагический опыт Билала и его семьи воплотился в пацифистское высказывание — проект «Внутреннее напряжение» (черновое название — «Застрели иракца»). Месяц он жил в помещении (галерея в Чикаго), откуда велась круглосуточная онлайн-трансляция. На сайте проекта посетители общались с художником в чате или управляли пейнтбольным ружьем, установленным в комнате. Любой желающий мог обстреливать Билала круглосуточно, не выходя из дома. Художник постоянно должен был быть наготове, чтобы уворачиваться от шариков с желтой краской (ленточки этого цвета символизировали поддержку американской армии).

Вафаа Билал, проект «Внутреннее напряжение». Фото: artguide.com

В помещении были места, находящиеся вне зоны досягаемости ружья, а также щит из плексигласа (его несколько раз сломали выстрелами — расстреляны были комнатные растения, лампа и компьютер художника). Однако от шума и запаха краски Билал защититься не мог. Поместив себя в условия постоянного психологического напряжения, Вафаа отразил давление, которое испытывает человек в зоне боевых действий.

Характерная черта современной войны — дистанционный урон. Нажатие кнопки в одном мирном месте — разрушения в другом. Конкретная физическая агрессия воспринимается наносящим удар как виртуальная. Для него это «очищает» войну от боли и смерти, делает их почти невидимыми. Современный милитаризм многое позаимствовал у онлайн-игр. Билал отобразил это, позволив стрелять по нему издали.

Художественный социальный эксперимент показал противоречивые результаты. За месяц в комнате прозвучало больше 60 тысяч выстрелов, а «киллерами» оказались жители 128 стран (всего сайт посетили примерно 80 млн раз — для арт-проекта цифры огромные). Помещение было покрыто слоями краски, несмотря на регулярную уборку. В ходе проекта перформер страдал от сыпи, болей в груди и животе, проблем с дыханием. У него произошел рецидив заработанного еще в Ираке ПТСР, что привело к паранойе и бессоннице. Случилось несколько нервных срывов. Ближе к середине эксперимента появились настоящие «охотники», которые старались сделать стрельбу почти непрерывной (хакеры, взламывающие управление оружием, и обычные юзеры, открывавшие сайт в нескольких окнах).

В то же время посетители галереи (среди них были бывшие военные) приносили художнику еду и необходимые вещи взамен испорченных. А вокруг сайта постепенно образовалась и группа «защитников». Они отвоевывали ружье у фанатичных стрелков и целились по безопасным для Билала зонам.

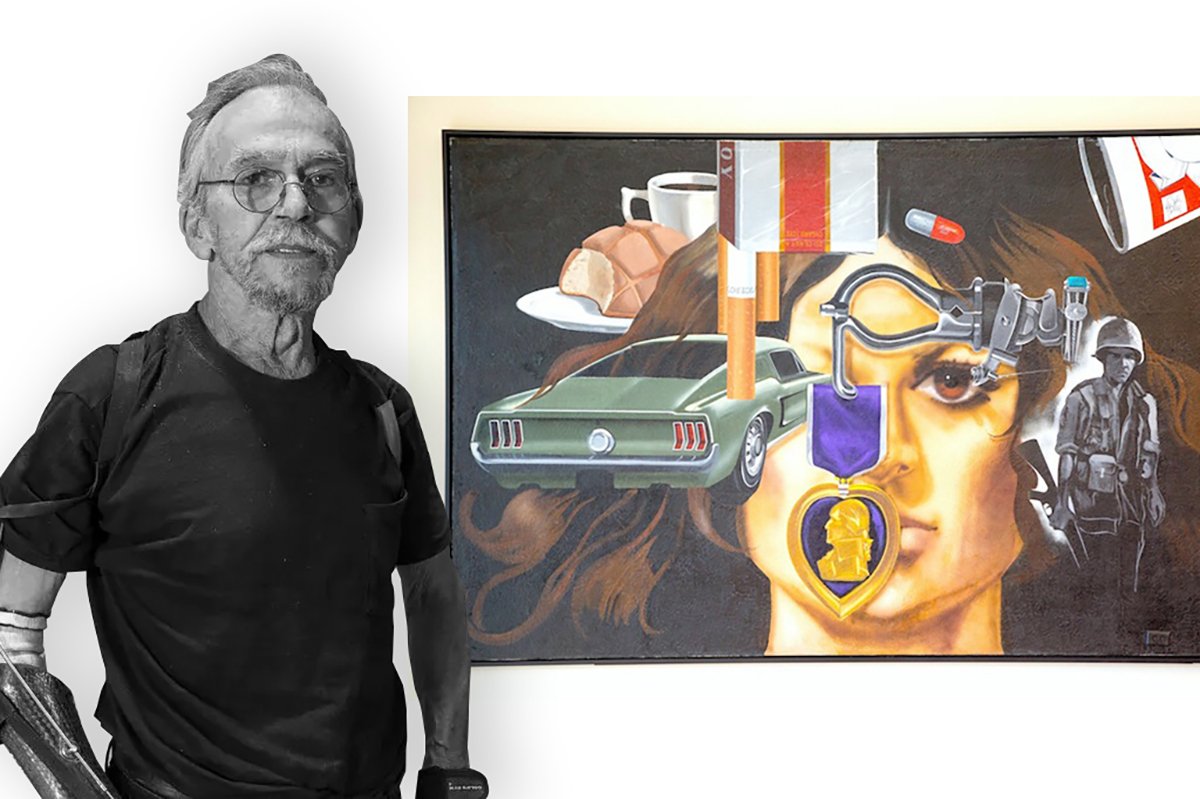

Джесси Тревиньо

Один из самых известных живописцев чикано (арт-движение мексикано-американских художников) Джесси Тревиньо (1946–2023) родился в Мексике, но рано переехал в США. Когда началась вьетнамская война, перспективный студент-художник мог вернуться на родину, но не использовал эту возможность и в 1966-м попал на фронт. Участие в боевых действиях давало американское гражданство. В начале 1967-го Тревиньо получил тяжелые ранения — раздробленное бедро, разрыв артерии, десять осколочных ран. Его чудом спасли, но несколько лет реабилитации не смогли восстановить парализованную и причиняющую постоянную боль правую руку. Тревиньо учился работать левой, поначалу даже не мечтая возобновить занятия творчеством и надеясь стать учителем рисования. В конце 1970-го искалеченную руку ампутировали, но еще некоторое время его преследовали фантомные боли.

Фреску Mi Vida Тревиньо написал на стене своей комнаты в период депрессии после ампутации. Изображение было снято со стены и представлено публике только в 2009 году, когда он уже стал известным автором. До этого о фреске ходило много слухов, художник называл ее одной из главных своих работ, но вживую ее почти никто не видел.

Джесси Тревиньо и его фреска «Mi Vida»

По мнению искусствоведа Рубена С. Кордовы, Mi Vida изображает всё потерянное и приобретенное во Вьетнаме. Из протеза вырастает орден «Пурпурное сердце», который вручали раненым солдатом. Профиль Джорджа Вашингтона на медали — завоеванное право быть американцем. Метафоричен и «Форд Мустанг» («центральный компонент подростковой американской мечты, связанный с путешествиями и свиданиями»), приобретенный на пособие по инвалидности. Сигареты, пиво и анальгетик Darvon помогали живописцу успокаивать боли в руке.

Голубой браслет художник прицепил к протезу и в жизни — его подарила некая Джоанна, тоже изображенная на полотне. О ее судьбе известно мало: она погибла в аварии прежде, чем художник закончил работу. Можно предположить, что браслет символизирует нормализацию жизни, а образ Джоанны — мечту о счастливом будущем. Но особенно важен автопортрет из прошлого: призрачный солдат, сжимающий винтовку. Война прекратилась, но не закончилась. Однажды развязанная, она длится гораздо дольше сражений, продолжая влиять на жизнь столкнувшегося с ней человека и через привычки передаваясь следующим поколениям. Mi Vida вроде бы показывает мирную жизнь, но на деле — жизнь поствоенную. И именно эта точно и эмоционально выраженная идея делает фреску сильным пацифистским высказыванием.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».