Всерьез говорить о независимости российских профсоюзов сегодня можно только в том смысле, что от их мнения действительно ничего не зависит.

Однако так было не всегда. Рабочее движение и забастовки сыграли важную роль в распаде СССР, а затем использовались новыми политическими силами в первые годы существования демократической России.

Кирилл Букетов стоял у истоков развития российских профсоюзных организаций в 1980–1990-е годы, а теперь уже больше 30 лет исследует эту сферу и работает в Швейцарии, в Международном союзе ассоциаций работников пищевой промышленности и смежных отраслей (IUF).

Продолжая схожую традицию «Новой газеты», мы попросили журналиста «Новой-Европа» Кирилла Букетова расспросить эксперта по профсоюзам Кирилла Букетова о том, почему пик влияния российского рабочего движения пришелся на 2008 год, как занижаемые много лет зарплаты на предприятиях помогли Кремлю мобилизовать больше солдат на войну и зачем демократической оппозиции нужно уже сейчас думать об интересах людей труда.

Кирилл Букетов

профсоюзный деятель

— Привет, Кирилл.

— Привет, Кирилл.

— Мы познакомились с тобой, когда тебе пару лет назад начали присылать отзывы о моем репортаже из Абхазии. Надеюсь, что после этого интервью нас перестанут путать, и тебе больше не будут отправлять сообщения о том, какую хорошую (или не очень) статью ты написал!

— Почему же, может, впервые скажут, что хорошее интервью взял!

— Когда я рассказал коллегам, что буду брать интервью у своего полного тезки, мне посоветовали поставить на обложку материала мемы с тремя человеками-пауками или двойниками петербургского депутата Бориса Вишневского.

— Только двойники Вишневского были фейковые, а мы с тобой оба настоящие.

— Переходя к основным вопросам. Расскажи мне, как ты пришел к профсоюзной деятельности в советское время?

— Я вырос в рабочей московской семье, всё мое детство прошло в такой среде, и позже в 80-х я работал сам на заводе. Тогда в обществе было много разных дискуссий, меня вдохновляла тема, как несправедливо относится общество к рабочим и насколько недооценивается труд этих людей. И как-то с детства у меня появилось ощущение, что мир устроен несправедливо, и нужно его менять.

Когда началась перестройка, я попал в педагогический институт и во время учебы начал активно вовлекаться в движение свободных профсоюзов. Я участвовал в студенческом движении в солидарность с митингующими китайскими студентами на площади Тяньаньмэнь, а в само рабочее движение я и пришел, когда проходили забастовки шахтеров 1989 года в СССР.

— Как работала система профсоюзов в советское время?

— В СССР профсоюз был для того нужен, чтобы распределять путевки и обеспечивать социально материальные блага рабочим, перераспределять их. Он фактически был социальным отделом на предприятиях.

Вторая функция профсоюзов в СССР — политический контроль. Если где-то у работников начинает нарастать недовольство задачей профсоюза, надо было это недовольство погасить.

Иногда это удавалось сделать путем затыкания каких-нибудь особенно активных людей материальными подачками. А иногда через привлечение сотрудников специальных госструктур, чтобы они «пришли» за недовольными.

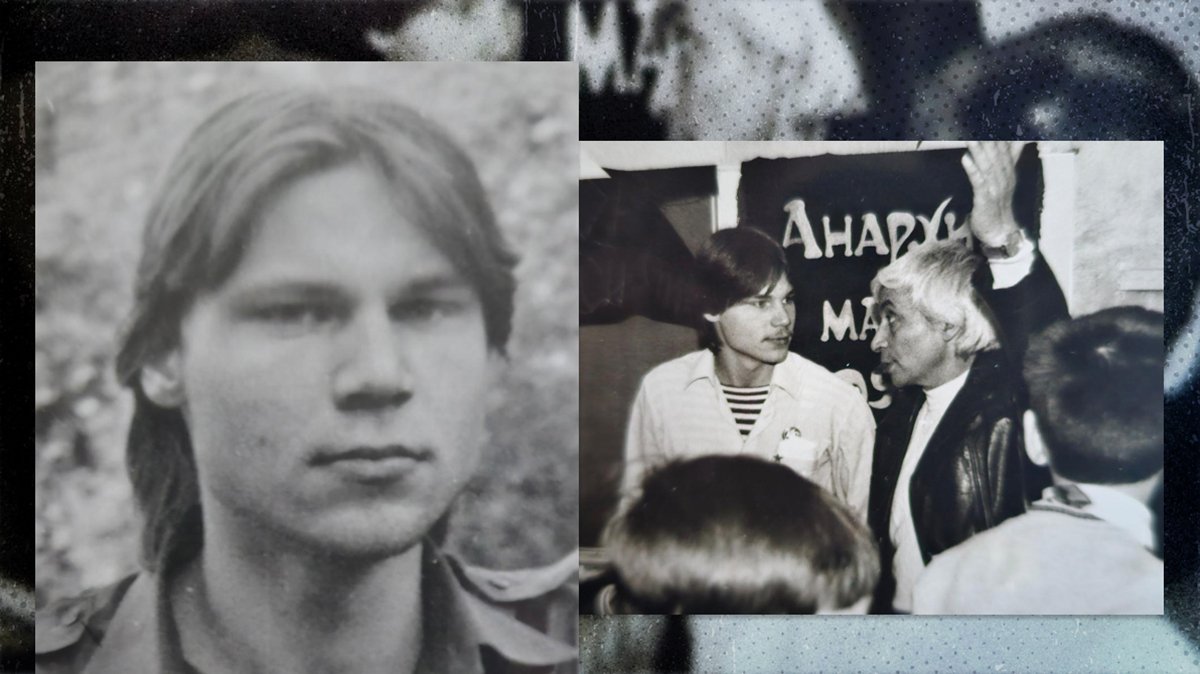

Фотографии студенчества Кирилла Букетова. Фото: личный архив Кирилла Букетова

— На заводах было свое КГБ?

— Да, была, скажем так, внутренняя полиция предприятий, которая как раз отвечала за контроль. Во время перестройки, когда все начали переосмысливать институты власти, возникла дискуссия о том, какой профсоюз нам нужен и зачем. На некоторых предприятиях люди отказались от профсоюзов вовсе после приватизации, аргументируя тем, что не хотели бы платить взносы. Говорили, что на частном предприятии такие функции нам не нужны. Мол, «зачем нам тут полицейский контроль и еще какие-то блага распределять?»

— Как поменялось профсоюзное движение в эпоху перестройки?

— В конце восьмидесятых стачки происходили спонтанно, но в ходе их проведения люди задавались вопросом: а как сделать так, чтобы можно было добиваться улучшений, не организуя забастовку? Потому что забастовка — это большой стресс для всех участников. И хотя это и эффективный способ, он позволяет добиваться каких-то результатов на короткий период времени, но не меняет самой системы. Если не создается институт, который представляет независимый голос рабочих и который можно использовать для постоянного давления и контроля за властью и за работодателем, то тогда это имеет мало смысла.

В тот период мы обсуждали различные формы самоорганизации работников — создавались политические клубы или просто клубы рабочих забастовочного комитета, рабочие комитеты. Тогда уже начал обсуждаться вопрос о том, что нужно создавать свою организацию. Это должен быть профсоюз свободный, не связанный с государством.

Такие разговоры ходили на тех предприятиях, где официальные профсоюзы откровенно занимали провластную позицию и выступали на стороне работодателей. Главами профсоюзов в советские времена были директора заводов, и в большинстве они подчинялись властям. Однако в редких случаях они вставали на сторону работников. И вот на этих предприятиях начинался процесс реформации профсоюзов. Там же, где этого не было, люди создавали параллельно с действующими советскими профсоюзами свои — независимые и свободные.

Пожилая женщина подкармливает бастующих шахтеров перед Домом правительства России, 13 июня 1998 года. Фото: Илья Питалев / EPA

— Ты упомянул, что твоя работа с профсоюзами началась с шахтерского движения 89-го года. Можешь подробнее рассказать, почему это стало таким важным событием в истории профсоюзов в СССР?

— Во время тех забастовок мы увидели, что существует потребность в общей координации протеста, потому что бастующих было очень легко разобщить из-за разбросанности по всему СССР. Регионы были слишком далеки друг от друга, и власть пользовалась этим. В частности, бастующим отключали телефонную связь между другими точками протеста, но оставляли связь с Москвой. Тем самым рабочие не могли говорить друг с другом, но могли вести переговоры с властями.

Мы тогда создали Информационный центр для обмена сведениями и держали связь с корреспондентами в разных городах, причем уже не только шахтерских, но и других. Корреспонденты передавали информацию в наш центр по телефону, мы ее собирали, делали еженедельный бюллетень и распространяли его,

то есть рассылали тем же самым журналистам. На местах бюллетени перепечатывали, вывешивали на информационные стенды на предприятиях. И таким образом выстраивалась общая координация, хотя никто из нас тогда четко не ставил себе задачу координировать протест. Мы лишь создали центр, который собирает информацию по регионам и в регионы же ее отправляет. Но в итоге все это привело к созданию национальных профсоюзов, в том числе шахтерского.

Могу дать еще более наглядную иллюстрацию того, как нам приходилось работать в период перестройки. В СССР, как вы понимаете, была монополия на средства массовой информации. И она использовалась для разобщения рабочих. Например, Первый канал сообщал в новостном выпуске, что рабочие в Кузбассе прекратили забастовку и пошли на переговоры. В других регионах все сразу напрягались. Как же так? Мы же договаривались все вместе стоять. На самом деле это была дезинформация. Наш центр боролся с ней, сообщая, что в действительности рабочие Кузбасса продолжают протест.

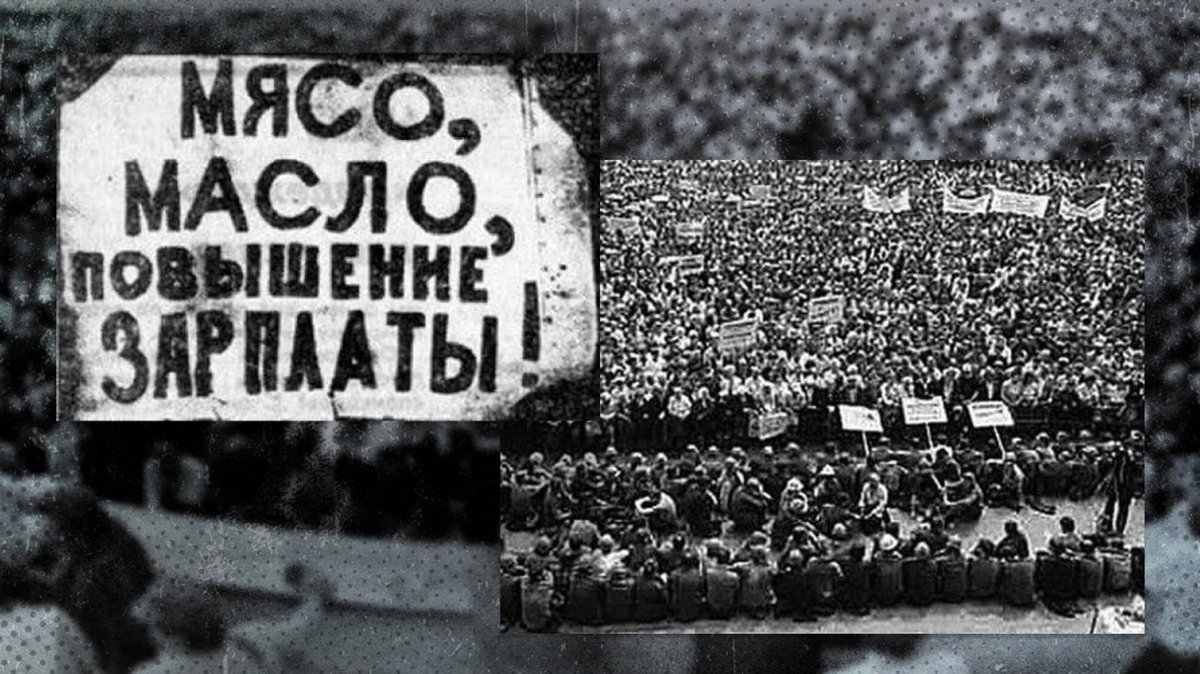

События в Новочеркасске, 1962 год. Фото: архив / общественное достояние

— Какие инструменты для борьбы с властью были у рабочих в СССР?

— Профсоюзы в советские времена были частью монополии на власть, поэтому рабочим оставалось лишь устраивать спонтанные забастовки. Однако, они чаще всего не заканчивались положительным исходом. Известна история Владимира Клебанова и протест рабочих в 1962 году в Новочеркасске.

Кто такой Владимир Клебанов?

Советский инженер Владимир Клебанов в 60-х годах организовал первый в СССР Свободный профсоюз шахтеров в Донецкой области, после чего был арестован и отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Выйдя из психбольницы, он не смог добиться восстановления на работе, стал обращаться с жалобами по этому поводу в разные инстанции, но успеха не добился. Тем не менее, не сдался и продолжал бороться за права рабочих, создав в 1978 году новую организацию — Ассоциацию свободных профсоюзов трудящихся. За это был арестован и приговорен к принудительному психиатрическому лечению. Освобожден и реабилитирован лишь в конце 1980-х годов.

Что случилось в Новочеркасске в 1962 году?

События в Новочеркасске в историографии часто называют Новочеркасским расстрелом. В июне 1962 году рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода выступили против повышения цен на продукты питания, происходившего на фоне экономического кризиса по всему СССР. За несколько месяцев до этого на заводе понизили зарплаты. Массовый протест рабочих и присоединившихся к ним горожан был кроваво подавлен силами милиции, армии и КГБ. Погибло несколько десятков человек, более ста арестованы. Позднее объявленные «зачинщиками» протеста были приговорены к смертной казни. События в Новочеркасске были засекречены вплоть до конца 1980-х годов, и только в 1996 году все осужденные были реабилитированы.

— Как изменились рабочее движение и твоя жизнь с распадом СССР?

— Прежде всего, сместился фокус рабочих выступлений. После распада Союза они в основном касались несправедливой приватизации, в обществе наступил период фрустрации. Экономические реформы довольно сильно повлияли на положение людей. Многие существенно потеряли и в уровне стабильности, и в заработке. При этом люди также стали меньше участвовать в социальных движениях, потому что не видели реальных результатов от их выступлений.

Параллельно с экономическими преобразованиями продолжилась попытка реформирования традиционных советских профсоюзов. В руководство Федерации независимых профсоюзов России в 1993 году пришел Михаил Шмаков, который до сих пор остается одним из руководителей этой организации. Он пришел с программой реформирования центрального органа профсоюзов СССР — ВЦСПС — и превращения советской системы в профсоюзы западного типа. Из этого мало что получилось. Все его попытки провести реформы наталкивались на довольно жесткое сопротивление, непонимание людей, которые в этих структурах работали.

Одновременно развивались и независимые профсоюзы. Они сначала каждый жили своей отдельной жизнью. Позже было несколько попыток скоординировать усилия. И в конце концов они объединились в Конфедерацию труда России, в нее вошли организации, представлявшие целые сектора. Там сейчас находятся профсоюз авиадиспетчеров, профсоюз моряков, профсоюз учителей и другие.

Моя работа все так же была связана с информационным центром. Там, где рабочие пытались создать свой профсоюз, мы помогали им в этом. На начальном этапе никто не знал ни как издавать газету, ни как делать листовки, ни как вступать в коллективные споры. Наш центр оказывал экспертную поддержку тем людям, которым это было нужно. К середине 90-х эти знания уже распространились, и у профсоюзов были свои газеты и своя организация. Тогда наш центр прекратил существование. В 1997 году я пришел на свою нынешнюю работу в Международный союз ассоциаций работников пищевой промышленности и смежных отраслей (IUF). Там я консультирую работников со всего мира, помогаю в работе профсоюзов в разных странах.

Ликвидаторы чернобыльской аварии проводят голодовку с плакатом «Родина! Не дай нам умереть», Тула, Россия, 29 сентября 1999 года. Фото: EPA

— Как ты думаешь, почему не получилось в 1990-е создать сильный фундамент рабочего движения в России?

— Если рассматривать профсоюзное движение как элемент общего демократического движения, которое имело целью создание демократических институтов, то да, в целом, это не удалось. Но я бы не впадал в пессимизм, потому что все-таки, учитывая масштаб вопроса, который перед нами стоял, возродить рабочее движение было крайне сложно. У нас не было внутри страны никакой экспертизы, большинство людей, которые знали, как это делается, были выдавлены или уничтожены советским государством.

Кроме того, в 90-е годы у людей, которые пережили Советский Союз, сформировалось ощущение, что занятие политикой — это грязное дело, этим занимаются только нечестные люди. А честный человек занимается творчеством, наукой и еще чем-то, но никак не участвует в политике. В результате в политике остались действительно только те, кто не рассматривал это как чистое дело. В профсоюзном движении произошла практически та же самая [деполитизация]. Профсоюзы решили, что политикой заниматься они не должны. Их задача — это трудовые отношения. Критерием эффективной работы стало количество заключенных коллективных договоров. Это отодвинуло нас на десятилетия в развитии. Произошло коррумпирование всего профсоюзного сообщества.

Олигархи начали покупать себе партии поддержки, формировать какие-то фейковые профсоюзы, которые существовали только на бумаге, за их создание платили людям деньги. Началось массовое разочарование, и социальная активность пошла на убыль.

Кроме того, те люди в России, которые в 1990-х были заинтересованы, чтобы страна пошла по демократическому пути развития, совершенно забыли о рабочих. Эта проблема, кстати, и до сих пор актуальна для российской оппозиции. Но тогда особенно ощущалось, что в демократической среде есть общее пренебрежение к людям труда. Сформировалась позиция, что если вы рабочие, то вам в КПРФ или к сталинистам — и пусть они там вами занимаются. А в общей демократической массе не возникло никакой платформы с социально-демократическими идеями, вокруг понимания, что демократия и социальная справедливость — это две вещи, которые нельзя разделять. Потому что если в обществе нет социальной справедливости, то рано или поздно там не будет никакой демократии.

— Когда был пик профсоюзного движения в России?

— Это очень хороший вопрос. Мне кажется, он ждет нас впереди.

Если мы говорим о прошлом, о знаковых событиях в истории рабочего движения, то ключевым для понимания современной ситуации является 2008 год и забастовка рабочих на заводе Ford.

Протест происходил в транснациональной корпорации, которая платила мизерные зарплаты своим рабочим на предприятии, дававшем самую большую прибыль этой компании в мире. Рабочим тогда пришлось выкручиваться с юридической точки зрения разными способами просто для того, чтобы хотя бы пять дней протестовать.

Что важно — у этой забастовки был успешный результат, рабочие смогли мобилизовать коллег по всей России и подняли себе зарплаты. Однако если посмотреть, опять же, на глобальную шкалу, заработок этих рабочих поднялся с последнего места в компании Ford на предпоследнее. Кроме того, тогда, в 2008 году возникла новая тенденция, когда менеджмент крупных компаний начал тесно сотрудничать со спецслужбами в России для того, чтобы останавливать рабочие инициативы.

Cама по себе эта забастовка развенчала мифическое представление о том, что рабочие на востоке Европы вообще не способны к самоорганизации. Нам якобы не свойственно такое, это лишь на Западе люди борются за свои права, а у нас такого быть не может.

Профсоюзные активисты Всеволожского сборочного завода Ford Motor Company принимают участие в забастовке рабочих, Санкт-Петербург, 6 декабря 2007 года. Фото: Евгений Егоров / EPA

— Почему при этом на Западе получилось создать систему рабочего движения? В чем разница между Россией и условной Швейцарией, где ты проживаешь вот уже почти 20 лет.

— Люди иначе относятся к своим гражданским обязанностям. Вот яркий пример: в Швейцарии сейчас проходят местные выборы. Я получил в честь этого брошюру с кандидатами. Их там 1800 человек. Это в городе, где живет 200 000 населения. Значит это то, что каждый 100-й выставляет свою кандидатуру на этих выборах. И это считается нормальным, что каждый человек хочет получить опыт управления государством. Ненормально же — не участвовать в политической жизни общества. Ведь если ты не придешь во власть, то придет кто-то другой, и, возможно, он будет хуже. Так работает и с профсоюзами — они инструмент демократии на рабочем месте. Лишь через них можно добиться изменений демократическим путем.

— Почему в России забастовок становится с каждым годом все меньше и меньше? Если в 1992 году забастовки прошли на 6273 предприятиях, то в 2023 году Росстат зафиксировал лишь одну стачку рабочих.

— Нужно сделать оговорку, потому что российская статистическая система сбора данных намеренно занижает цифры забастовок. В Росстате фиксируют лишь коллективные трудовые споры. Для того чтобы быть зарегистрированными люди должны начать юридическую процедуру подготовки к забастовке. А если они спонтанно бросили работу, то это может и не попасть в данную статистику.

Однако, даже если забыть о подсчете статистики, нужно помнить, что забастовки в России фактически запрещены. Уже к 2008 году власти не оставили легальных рычагов для проведения забастовки. Чтобы провести свой протест, рабочие на Ford придумали веерную систему забастовок. По закону профсоюз должен собрать людей на конференцию, они должны большинством проголосовать за проведение забастовки и указать ее требования. После чего могут ее начать. Работодатель, не будучи дураком, берет эту бумажку, которую ему должны официально представить, отправляет своего человека в суд. Там сидит специальный судья, который сразу штампует заявления о незаконности забастовки и отказе в ее проведении. Иначе будут репрессии, увольнения и другие последствия.

По российскому закону твоя забастовка будет законной столько времени, сколько судья не принял решение о том, что она незаконна.

В начале нулевых рабочие начинали забастовки в пятницу вечером, потому что суды были закрыты в выходные, и таким образом у тебя есть шанс законно бастовать хотя бы до понедельника. Потом все изменилось. В судах появился специальный человек, который в любое время суток может отменить забастовку.

Рабочие на Ford решили эту проблему так: они провели одно собрание, на котором приняли решение сразу о пяти забастовках. У каждой из этих пяти забастовок было отдельное требование. Когда работодатель приносил им бумажку с незаконностью их протеста, они тут же начинали новую забастовку.

С тех пор власти прикрыли даже такие лазейки, а во многих сферах забастовки вовсе нельзя проводить по закону.

— Насколько Федерацию независимых профсоюзов России вообще можно считать независимой, как следует из названия?

— В самой ФНПР люди шутят о том, что мы независимые, поскольку от нас ничего не зависит. Изначально Федерация пыталась сохранить независимость, и большое количество людей в ее руководстве тоже считало это определенной ценностью, но постепенно государственнические настроения брали верх в этой структуре, и сейчас она фактически встроена снова в систему государственной власти.

Хотя надо сказать, что культура такая большая, что там есть и более сложные ситуации, когда люди пытаются, будучи встроенными во власть, все равно добиваться изменений, которые власти не очень нравятся. Но такое было и в советское время тоже. Мы еще не прошли путь превращения ФНПР в советский ВЦСПС, но идем к нему очень быстро.

— Как изменилась работа профсоюзов в России с начала войны?

— Федерация независимых профсоюзов однозначно поддержала действия России и начало войны. Это значит, что идеологически эта организация полностью встроилось в государственную систему.

Что касается ситуации на уровне предприятий, то мы сейчас видим нехватку рабочей силы. Она ощущается очень сильно, это приводит к тому, что зарплаты, как выяснилось, нужно повышать, потому что иначе людей не удержать. Но есть еще один очень важный момент, на котором мне бы хотелось акцентировать внимание. В России искусственно занижали зарплаты на всех предприятиях на протяжении последних 15 лет, это в итоге привело к тому, что труд рабочих недооценен примерно в 10 раз.

Суммы, которые предлагают людям за участие в войне, — это как раз тот уровень, который обозначали независимые профсоюзные организации как показатель достойной заработной платы.

На многих предприятиях в России сейчас, я знаю, идет дискуссия о том, достаточно ли мы платим людям, чтобы они не ушли на войну.

— Что будет дальше?

— Система профсоюзов перестроилась под военные нужды, однако рано или поздно она будет вынуждена начать меняться в обратную сторону, потому что нежизнеспособна. Понимание у людей, что эта система в корне несправедлива и не выражает их экономических интересов, нарастает. Рано или поздно идея свободных профсоюзов будет снова востребована.

Очень важно, чтобы к этому моменту люди, рассуждающие о прекрасной России будущего, также думали и о том, какое у них есть сообщение для работников и трудящихся. Потому что у Путина для этих людей есть сообщения, как и у КПРФ. В российской оппозиции мы много слышим дискуссий о том, что в будущей демократической России нужны независимые суды, независимая пресса, свобода вероисповедания и так далее. Но как показал наш опыт 35 лет, этого недостаточно для того, чтобы сделать систему устойчивой. Необходимо думать о том, как добиться, чтобы люди участвовали во всех этих «свободах». И начинать здесь нужно с отстаивания экономических интересов, потому что они есть у каждого человека.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».