Фильм Дмитрия Крымова «Всё нормально», снятый и почти законченный накануне начала полномасштабной войны с Украиной, так и не вышел в России. Он не получил официального прокатного удостоверения, и в широком доступе его нет. Но эксперты премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» смогли посмотреть его финальную версию. Специально для «Новой газеты Европа» одна из эксперток рассказала, что это за картина и почему решение жюри «Белого слона» оставить ее без призов объяснимо, но печально.

Когда насквозь театральный режиссер вдруг решается снять кино, можно как минимум ожидать события. Оно и произошло. И, как всё, что происходит с Крымовым, это событие оказалось чревато мощным выхлопом сопутствующих сюжетов.

Осенью 2021 года Крымов написал заявку не заявку, сочинение не сочинение… — некий текст о театре, который он в своем турбулентном мозгу увидел как фильм. В том же году вышла его книга (выдержала три переиздания) «Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены».

Вполне самоценное чтение, от которого трудно оторваться. Мысль Крымова — это такая воронка драматургических смыслов, которая поглощает, как самый крутой детектив.

И вот прочитал он этот очередной, условно говоря, «режиссерский экземпляр» Павлу Лунгину у того в гостях. А Лунгин — продюсер с тонким нюхом и чутьем — понял, что такое кино может быть бомбой. И взял его под крыло в свою продюсерскую компанию. И даже добыл на него 55 миллионов рублей.

Замечу, что людей более разных и в творческом, и в житейском проявлении, чем Лунгин и Крымов, трудно придумать. Если свести к схеме, к архетипам — это Пьеро и Арлекин. Белый грустный клоун и рыжий веселый. Потому их сотрудничество и получилось на диво продуктивным. Жовиальный дипломат П. прекрасно знаком с лабиринтами, айсбергами и акулами кинопроизводства, сумрачный гений Д. представляет собой энергию искусства в чистом виде. Оба очень умны. Настолько, что доверились друг другу.

Почти все спектакли Крымова (а может, и все без исключения) — так или иначе о театре. «Моцарт. Генеральная репетиция», «Костик», «Все тут», «Двое», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», поставленный им дважды: в 2015-м в Москве и спустя девять лет в Нью-Йорке.

Фильм «Всё нормально» задуман и сделан как спектакль — конечно, не просто механическим переносом театральной стилистики в стилистику как бы немого кино. Тут театр внедрен в жизнь артистов, слитых с героями настолько, что непонятно, кто кого играет: Анна ли Машу или Маша Смольникова — Анну. Каренин ли мужа Мишу или Толя Белый — Каренина.

И немое (хотя и заполненное голосом Анны-Марии) черно-белое кино, обогащенное театром и треком вальса Каравайчука, неожиданно обретает объем, цвет, запах и историю, сотканную из загадочных намеков.

Актриса Мария Смольникова. Фото: Павел Кашаев / Picvario Media / Alamy / Vida Press

История в фильме

В фильме «Всё нормально» Крымов (персонаж) репетирует свой спектакль «Сережа» по «Анне Карениной». Артистка (Смольникова) приходит в театр, вся такая прелестная, ее любят костюмеры, рабочие сцены, вахтеры-близнецы, бутафоры — но женская массовка уже смотрит волком. В общем, театр как он есть. Но и не тот бытовой театр, что у Моэма. Крымов вылущил некое метафизическое зерно театра, его душу — как Метерлинк отпустил на вольный выпас души хлеба, молока, насморка, воды и материнской любви.

Жизнь — «нормальная» жизнь Маши после работы, где она выворачивала себя наизнанку, — жизнь обычной жены и домохозяйки. Поликлиника (на мониторе надпись «Всё нормально»), аптека, магазины, сосиски и курица… с двумя головами. Нормальную жизнь Маши простегивают сдвиги по фазе. Собственно, она из них и состоит.

И главный сдвиг — муж. Капитан дальнего плавания Миша (Анатолий Белый). Он не произносит ни слова. Тайком скидывает кошке свой завтрак, Маша — никакая хозяйка. Молча терпит ее заботу. Эпизод снаряжения Миши куда-то (на работу? в плавание? на тот свет?) — высокая клоунада, минут пять экранного времени Маша поправляет на нем шарф, после чего обвязывает пуговицу красным шнуром, который опоясывает черно-белый фильм, тянется и тянется за немотствующим капитаном — уходящим, но не отпущенным.

Миша всегда возвращается до прихода жены и сидит истуканом в шинели и фуражке, никогда не раздевается, послушно ест и слушает Машины рассказы, которые она адресует вовсе не ему. А торшеру. С торшером же Маша и спит, и танцует…

Актер Анатолий Белый. Фото: DedaSasha / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

И в какой-то момент я поняла. Прямо мороз продрал по коже. Никакого Миши нет. Он умер. Умер и живет только в любви и собачьей преданности Маши. И женщина, привязанная к своей потусторонней любви красной ниткой, потом канатом, играет в нормальную жизнь, в семью, в адюльтер и в театр. И эта нитка-канат и есть та красная нить Ариадны, которая проходит через все испытания Маши, Миши, Анны и Каренина — и приводит их всех прямиком в пасть Минотавра.

То, что делают Смольникова и Белый в сцене объяснения Анны с Карениным, — какое-то чудовище боли. Обнажение нервов и сосудов, кроваво открытые страсти, такое горе, такая безнадежно тихая, непоправимая человеческая мука, что не остается никаких вопросов, зачем, для чего живет большой артист и как он выживает на таком градусе. Живет он только для театра, а выживает потому, что вне театра впадает в анабиоз.

«Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим». Не с этими, конечно, словами обращается Крымов к своим актерам. Но в этом, конечно, смысле.

Когда Белый посреди монолога Каренина вдруг замолкает и трет двумя пальцами глаза, как очень усталый, измученный человек, Дима подсказывает ему реплику. «Не надо, Дим, я помню текст… Просто я…» Господи, как же их всех жалко. И никаких границ, никакой «четвертой стены», всё тут, под носом. Как у всех. Всё нормально.

Крымов рассказывает, что сюжет фильма прост, как сказка: женщина привязывает мужчине к пуговице ниточку, чтоб знать, где он, а сама остается. «Фильм о том, как она остается». Что, в общем-то, довольно точная формулировка. Но Крымов любит казаться проще, чем он есть. Если всё так, зачем бы нам тут репетиции «Сережи»? Да еще такие мучительски-мучительные, как пробы встречи Анны с сыном — с тремя мальчиками, соискателями роли Сережи. Даже смотреть на это физически больно, ребра ноют от жалости. А каково играть-то? И в каждый момент действия воплощать разные проекции: артистка Смольникова, играющая артистку Машу, играющую Анну Каренину, играющую несчастную мать… Это китайские шары, а не простенькая вам сказка.

Разве «Анна Каренина» — о несовершенстве правовой системы в отношении брака в царской России? Был бы узаконен развод — и трагедии никакой бы не было, как сказала мне одна «жена литературоведа, сама литературовед».

Думаю, что Крымов и в спектакле, и в фильме исходил из мистичности романа, в основе которого — рок. Как высшая сила, как обреченность: от судеб защиты нет. Потому и мог продлить его по всем осям координат. До текста Рубинштейна в спектакле и до сказки Афанасьева в фильме.

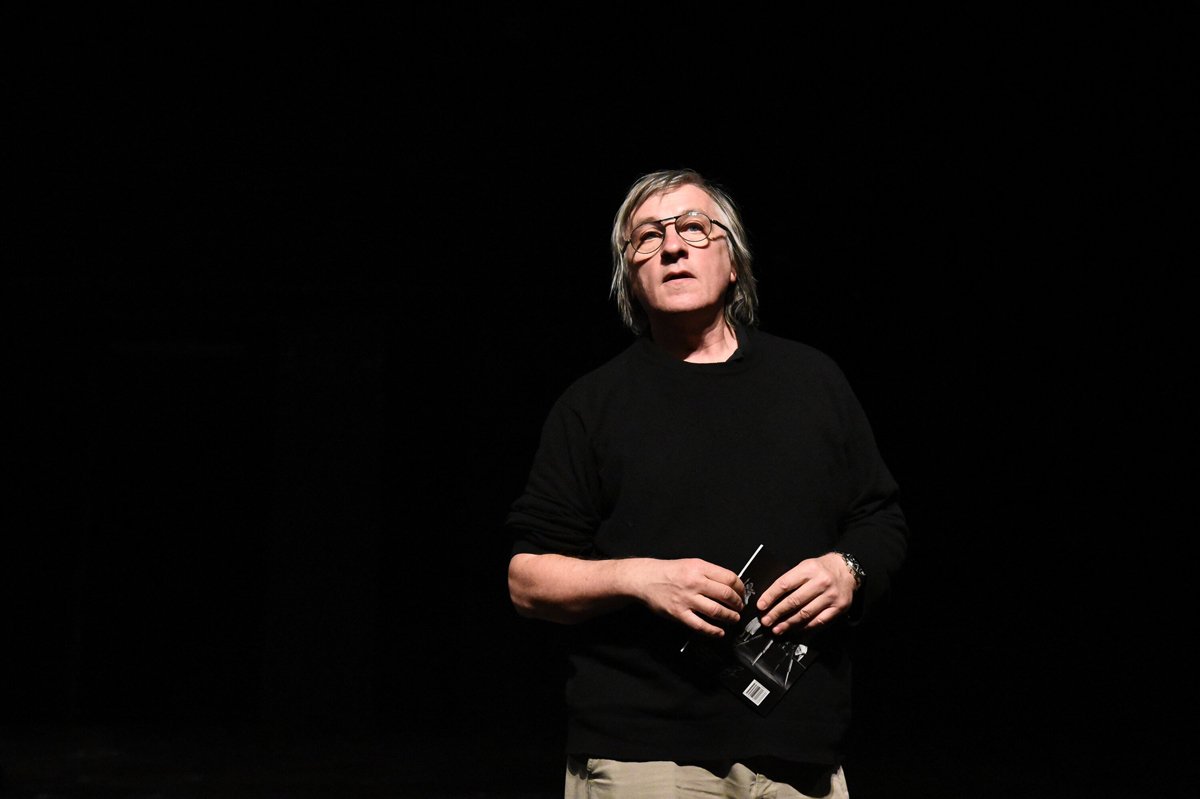

Дмитрий Крымов. Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Тема Анны и Сережи — тема сиротства, неизбежной разлуки, обреченности человека на страдание и гибель среди тотальной «нормальности» мира. Это тема продолжается и в проекции Маша — Миша. Маша входит в комнату, пряча на животе под пальто арбуз. Она вроде дурачится, но на лице Миши под этой дурацкой капитанской фуражкой такая буря жалости и сострадания, что драма потерянного за кадром ребенка не была бы понятней, сообщи нам об этом, как в немом кино, витиеватый титр.

На сцене — Анна, разлученная с сыном, и Каренин с ампутированной любовью. За сценой — Маша, разлученная с мужем, и Миша — ампутант по всем статьям: речи, любви, дыхания.

Этот Финист не вернется. Вот и замещает Анна/Маша его место в пространстве первой попавшейся вещью — торшером. Такой способ выживания. Норм.

Мне рассказывали, как в одной психиатрической больнице пациентки за вечерним чаем пели: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Способ выживания. Создание своей персональной нормы.

В безумном мире обычна курица с двумя головами и муж-торшер.

Ужас в том, что и он уходит. С грохотом летит, вырвав из рук Маши красный канат, унесенный штормовым ветром, выламывая на пути двери и стены.

Маша пытается его удержать, но…

Крымов-персонаж объясняет за кадром, какой замышлял концовку фильма. Маша, израненная, бежит за изломанным торшером, они у набережной, миг — и торшер летит в черную воду. Маша, обезумев, прыгает за ним. И, говорит режиссер, я почему-то представлял себе, как из-под моста выплывает большая белая байдарка… Всё.

История фильма

Павильонные съемки сделали в конце 2021 года. И стали ждать лета, чтобы отснять финал на реке.

Но лета ни Дмитрий Крымов, ни Анатолий Белый, ни многие из нас не дождались. После 24 февраля 2022-го Крымовы уехали в США. Все его постановки в России изъяты из театрального контекста. Про «Сережу» спросили: что предпочитаете — оставить спектакль в репертуаре, но убрать отовсюду вашу фамилию или убрать сам спектакль? Крымов, конечно, высказался в пользу спектакля.

А фильм остался неоконченным. Но это тот случай, когда завершенность может и повредить. Слишком хрупки крылья этой черно-белой птицы с кровавой отметиной.

Гораздо хуже, что Дмитрий Анатольевич может стать автором не только неоконченного, но и неизвестного шедевра. Несколько десятков счастливцев посмотрели «Всё нормально» в Риге, полсотни критиков — в экспертном марафоне премии «Белый слон». Прокатного удостоверения фильм не получил (грубо говоря, дуракам полработы не показывают — это раз, плюс режиссер и актер релоканты — это два.) А не прокатали и не показали на фестивалях — нет легитимного доступа к платформам. На международные же фестивали не представишь — из-за шапки Минкульта РФ. Это тоже к вопросу о «всё нормально». Дима хотел выложить хотя бы на ютубе, да друзья отговорили: это всё равно, мол, что оставить бутерброд с колбасой на лестничной площадке. (Я-то считаю, что ничего плохого в таком щедром жесте нет.)

Дмитрий Крымов. Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мне кажется, дело вообще не в этих формальностях.

Вот ведь, например, никто не мешал экспертному совету Гильдии критиков отметить самую, по моему глубокому убеждению, талантливую, самую сильную работу в любой номинации: режиссер, сценарий, художник, музыка, актеры, не говоря уже о главной награде за лучший игровой фильм. Но решили подстраховаться и заявили на «событие года». Наряду, что очень дальновидно, с «Мастером и Маргаритой», безусловным событием, как к нему ни относись. Как бы в компенсацию номинировали Смольникову на главную женскую роль. В результате эксперты (не чиновники!) предпочли вовсе не заметить ни фильм, ни даже Марию.

Что это? Опасение быть слишком дерзкими? Слишком эстетически «перпендикулярными»? Вырваться за ограду «нормальных» оценок: поэт — Пушкин, фрукт — яблоко, город — Москва, лучший фильм — «М&М» Локшина?

Всё это очень печально, хотя, конечно, и нормально.

От Крымова не убудет, оставь он свой «бутерброд» хоть где — на лестнице, на ютюбе или на вахте Минкульта РФ.

А вот зрителей жалко. Не избалован зритель событиями. Если, конечно, не считать «Аноры», исполняющей обязанности каннского триумфатора.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».