На книжную отрасль, которую до недавнего времени государево око замечало неохотно (по крайней мере в сравнении с театром, кино и музыкой), обрушился поток репрессий. Сперва мишенями стали писатели — Борис Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Людмила Улицкая и другие. Их книги начали изымать из продажи, а против некоторых — заводить уголовные дела.

Решение о признании воображаемого «ЛГБТ-движения» экстремистским создало возможность обвинить любого издателя и любого автора, в чьих книгах содержатся хотя бы намеки на «нетрадиционные отношения», в терроризме. Теперь издательства отправляют «подозрительные книги» из своего портфеля на экспертизу, а другие просто снимают с продажи (включая книги всемирно известных писателей — Майкл Каннингем, Ханья Янагихара, Владимир Сорокин).

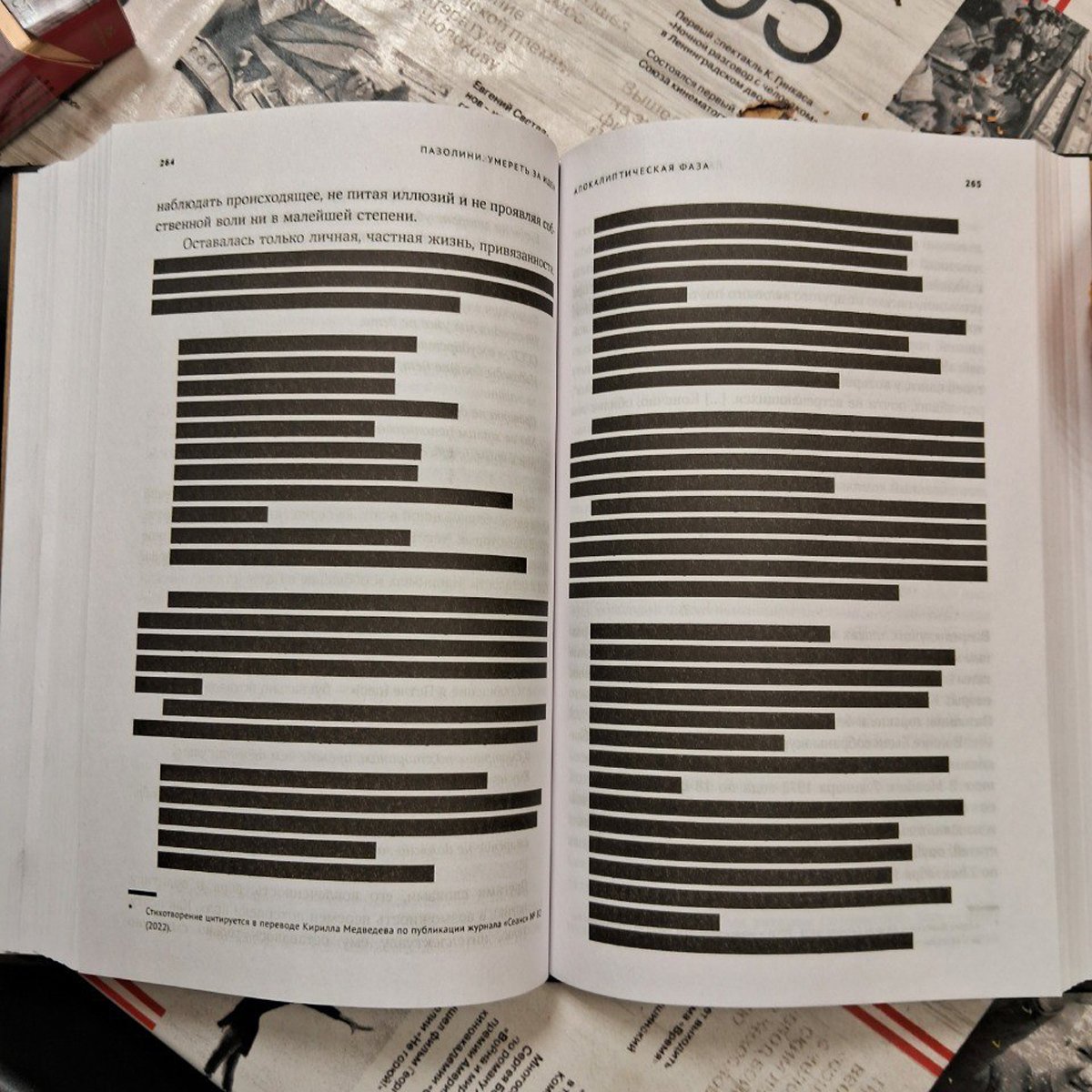

Ну а звездой последних дней стала биография Пазолини, великого режиссера и открытого гомосексуала, в которой издательство АСТ закрасило часть текста черным. С вопросами, почему за книгами пришли именно сейчас, что всё это значит и чего ждать от книжной цензуры дальше, «Новая-Европа» обратилась к литературному критику Анне Наринской.

— История с книгой про Пазолини, по-вашему, это цензура или художественная акция?

— И то и другое. Это, разумеется, повиновение закону о ЛГБТ, которое в России признано неким «экстремистским движением», но и жест, эту цензуру как бы проявляющий. Читателю предъявляют: «Вот тут текст, который вам читать запрещено». В итоге это оказалось удачным маркетинговым ходом. Если вы сейчас зайдете на OZON, то увидите, что предыдущее издание этой книги, где все ЛГБТ-сцены есть, еще в продаже, а вот это новое полностью раскупили. Не буду скрывать, я тоже попросила себе такую книжку, я хочу, чтобы она у меня была в качестве артефакта.

То, что сейчас происходит, ужасно среди прочего тем, что невозможно отделить цензуру, иронию или издевательство над режимом от самоцензуры и страха. Сейчас время гораздо более жесткое, чем тот период, когда нашей идеологией руководил Сурков, но мне кажется, что мы переживаем какую-то некую волну «сурковщины», но не при гибридном режиме, который был десять лет назад, а при тоталитарном. Ведь идея Суркова как раз состояла в том, что ты не можешь отличить правду от неправды, иронию от пылкого прямолинейного высказывания. И вот что такое эти закрашенные строчки — низкопоклонство перед режимом или фига в кармане? Пойди разбери.

Биография Пазолини издательства АСТ. Фото: ivanfdavydov / Telegram

— Становится ли в связи с этими процессами литература чем-то более важным и опасным для властей, чем она была еще лет десять назад? Поэт в России снова больше, чем поэт? Гонения на литераторов, запреты книг, чистки библиотек… о чем всё это?

— Ну, скорее, поэт в России опять хотя бы поэт. Ведь какая первая реакция на эти закрашенные строчки и на список запрещенных к распространению книг, который недавно слили: вот, добрались и до книг. Еще полгода назад казалось, что книги власть не интересуют. Борис Куприянов, основатель важнейшего независимого книжного магазина «Фаланстер» и вообще один из важнейших отечественных книжных деятелей, довольно задиристо, но искренне писал в фейсбуке, что никакой настоящей цензуры в книгах, в литературе нет, что всё по-прежнему продается, просто «иноагенты» завернуты, ЛГБТ-книжки не лежат на видном месте, но в общем всё пристойно. Пристойно по сравнению с другими видами искусства, будь то театр или совриск, где цензура и репрессии бушуют уже давно.

Было даже мнение, что власть считает книги совсем атавизмом. Мол, они никому не нужны, кроме совсем уж «ботаников» никто ничего не читает и нечего на них тратить репрессивный ресурс.

— Но книги по-прежнему издаются и продаются, значит, потребители есть.

—Конечно, есть. Но вообще литература уже не находится в уникальном положении главного искусства. Дело просто в технологиях. Сегодня, когда человек решает, как ему провести два свободных часа, он выбирает не между одной и другой книжкой, а в принципе между чтением, просмотром кино, онлайн-игрой и так далее: всё это в одном и том же компьютере. Чтобы читать книжки, нужно прямо-таки любить это делать. И да, круг читателей, конечно, очень сузился за последние десятилетия. И то, что до них в России сейчас добрались, это очень плохой знак — знак того, что цензурировать решено всё, даже то, до чего раньше руки не доходили. Это трагический момент.

Оборотная сторона этого трагического момента — встречное движение тех институций, которые за книжки в частности и за всю культуру отвечают. Самоцензура и ее нормализация в России огромная. Когда я об этом говорю, мне обычно возражают, что я оторванный от России эмигрант и уже ничего в российских делах не понимаю, а просто бухчу. Я, конечно, эмигрант, вернее, эмигрантка, но связи мои с Россией совсем не прерваны. Я часто с коллегами обсуждаю самые разные проекты — и издательские, и музейные. Конечно, я участвовать ни в чем на деле не могу как иноагент, так что мы, скорее, просто треплемся об интересном. Потому что интересные проекты в России есть, и их много. И вот буквально через фразу мои собеседники — замечательные, талантливые люди — говорят: «Не, ну это не пройдет». То есть речь не о том, чтобы что-то сделать, а потом придут плохие дяди из министерства и запретят, а просто самим понимать, что «не пройдет».

Фото: Uladzislau Papou

— Что сильнее всего ударило по культуре?

— На мой взгляд, закон о ЛГБТ. Это вообще потрясающий цензурный инструмент. Он не конкретен и позволяет видеть пропаганду ЛГБТ практически в чем угодно. Это, как писал поэт как раз по гетеросексуальному поводу, «ключ, подходящий к множеству дверей». Подходящий для того, чтоб их закрыть.

— Под раздачу попал даже Достоевский.

— Ну, относительно Достоевского там вроде отыграли назад, но с этой историей списков книг, которые, чтоб чего не вышло, решили не распространять площадки книготорговли, там интересно вот что. Я достоверно знаю, что список этих книг был составлен по доносам.

— По доносам читателей?

— Да. В основном по отзывам в интернете. Как это происходит? Подросток или там студент что-то читает. А бдительные родители внезапно решают посмотреть, что там их дети читают, и вдруг бац! — а там «Неточка Незванова», и две девочки лежат в обнимку в кровати. Я хорошо знаю это произведение и уверена, что Федор Михайлович никакого ЛГБТ не имел в виду. Но имел, не имел, а люди пишут отзыв на сайте интернет-магазина или книжного: «Боже! Что творится? Это же читают наши дети!»

И по таким вот отзывам под запрет попадает огромное количество книжек — от Каннингема или Фаулза, где ЛГБТ действительно есть, до вещей, где ЛГБТ-тематика навеяна чьим-то больным воображением.

Ведь общество, где царит цензура, устроено так: если про что-то запрещено говорить, то именно это запрещенное начинают видеть просто везде. Помните, как у Венедикта Ерофеева: «У публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм».

— Я хорошо помню времена, еще совсем недавно, когда начались первые запреты. Например, когда РПЦ что-то осуждала — вроде фильма «Матильда» или выставки «Осторожно, религия!». В кинематографических кругах нередко обсуждали, что для промо фильма, особенно если у тебя нет рекламного бюджета, такой запрет может стать хорошим промо-инструментом. То, что хотят запретить, все сразу хотят посмотреть. Но теперь запреты перешли на другой уровень — все настолько боятся, что некоторых тем предпочитают совсем избегать.

— Я бы не стала преуменьшать ни подвигов, ни страданий тех людей, которые попадали под подобные гонения раньше. Фильм «Матильда» всё же вышел в кинотеатрах, а на организаторов выставки «Осторожно, религия!» подали в суд еще тогда. Или, например, «Смерть Сталина» в прокат так и не выпустили, в результате все посмотрели его в пиратке, но прокатчик, насколько я понимаю, потерял немалые деньги. Но сегодня репрессии перешли на принципиально новый уровень, чего уж там говорить. То есть цензура, недопустимость каких-то слов и наказание за них стало физическим.

Ужасный, бьющий в самое сердце пример этого — то, что сегодня происходит с Женей Беркович и Светой Петрийчук. Стоит ли рассуждать о том, что, пока они сидят в тюрьме, публика ломится в театр, где играет труппа, с которой Женя ассоциируется? То есть да, ломится, но нет, мы не можем это в таких терминах описывать. Очень ценно, что остаются еще люди в России, и их очень много, для которых дело Беркович и Петрийчук стало побуждающим мотивом, чтобы посмотреть эти спектакли. И это уже не просто к искусству приобщиться, но еще и высказать поддержку. Я многих таких людей знаю, я ими восхищаюсь, и я в ужасе от того, что однажды они придут в театр, а там будет стоять ОМОН. В общем, как-то язык не поворачивается говорить об этом в терминах «промо-инструмент это или нет».

Мужчина продает книги у окна с надписью «Скоро свобода будет здесь» в Москве, Россия, 31 июля 2023 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA-EFE

— Мне кажется, что люди ломятся в этот театр и в некоторые другие места еще и потому, что хотят успеть увидеть и потрогать то, чего уже завтра может не стать. Подышать тем воздухом, который в любой момент перекроют.

— Да, действительно, в России еще существуют места и институции, свободные от пропаганды. Они, может быть, даже не декларируют что-то антивоенное или антипутинское, но они как бы строят виртуальные стены, отгораживаются от той пропаганды, которая льется отовсюду и которая стала контекстом жизни. За них очень страшно. Сегодняшний государственный культурный менеджмент — это такой мелкий прихвостень власти. Часто репрессии — инициатива на местах. Культура ведь всегда была той зоной, где можно не только высказаться, но и выслужиться. Потому что в этой зоне можно получить очень быстрый результат, очень быстро продемонстрировать реакцию на желание власти: «вот, смотрите, мы все вредные книжки изъяли, вчера они стояли на полочках, а теперь их нет», или «раньше у нас на Дне города были авангардные балеты, а теперь маршируют в поддержку СВО». Причем люди, которые это делают, всегда очень здорово поднимаются по карьерной лестнице.

— В чем сходство и различие нашей сегодняшней реальности и того, что происходило в Советском Союзе?

— Прежде всего надо сказать, что Советский Союз все-таки был разным. Советский Союз при Сталине, при Хрущеве и при Брежневе — не одно и то же. Мы еще не упоминаем Ленина или, например, годы войны. Поэтому всегда, когда мы говорим «а как в Советском Союзе было?», давайте уточнять, какой Советский Союз мы имеем в виду.

— Будем иметь в виду тот Советский Союз, в котором множество литературных произведений и писательских имен были запрещены, но при этом процветал самиздат и тамиздат, и все всё читали. Ваш с Антоном Желновым фильм «Камень. Ножницы. Бумага» про издательство «Ардис» как раз о том, как обходили страшную советскую цензуру.

— Говорить о том, что все всё читали, — это преувеличение. Что-то читали, но не все и не всё. Я помню это на собственном примере. Я поступила на филфак Московского университета в 1984 году. А что такое филфак? 200 девочек и 12 мальчиков. И вот все эти 12 мальчиков были моими. Не потому что я была такая раскрасавица. Я приглашала их в гости. Они заходили в 12-метровый кабинет моего отца Анатолия Наймана, где стояли запрещенные книжки, в том числе издательства «Ардис», — синенькие томики Бродского, Набоков, включая даже «Лолиту» (!!!), что было невероятной ценностью. А кроме этого такие произведения, о которых никто даже не слышал, например, «Бледный огонь» Набокова, или запрещенные стихи Цветаевой — «Лебединый стан», или «Форель разбивает лед» Кузмина. И очень многое из этого для моих однокурсников с филфака (!) было в новинку.

Конечно, время было другим. Тому, что называется российской интеллигенцией, очень свойственно презрение к техническому прогрессу, хотя он абсолютно меняет мир.

И мы все понимаем, что важнейшим для нас сегодня является искусство VPN. Это главное, что у нас сегодня есть.

А тогда эти книжки, реальные книжки, то есть предметы, надо было передавать из рук в руки. Есть замечательная книга Ивана Толстого про то, как публиковался «Доктор Живаго»: его сначала как микрофильм перевезли за границу, там опубликовали, а потом обратно из-за границы тайными способами доставляли в СССР. Так что это неправда, что все всё читали. В Москве или Ленинграде читали больше, в другие города это запрещенное почти не доходило.

Фото: Uladzislau Papou

— Что было самым запрещенным?

— Книги по истории. За какого-нибудь Авторханова или за Копелева можно было отправиться в тюрьму. Книгу Копелева «Хранить вечно» издал как раз «Ардис». Эта книга о том насилии, которое творила советская армия, освобождая Германию. Сегодня в России это тоже считается страшным наветом и об этом запрещено говорить.

Может, на этом конкретном месте я оптимист, но я верю в то, что все эти роскомнадзоры не смогут победить, не смогут установить полные блокировки сайтов. Поэтому доступ к каким-то свободным, запрещенным в РФ текстам сохранится, и он будет значительно проще, чем в 70-е годы, когда книжка была только бумажной. Люди ведь читают сейчас заблокированный фейсбук. Мне кажется, что технический прогресс со стороны людей, которые против цензуры борются, всегда будет побеждать. Это мой оптимистический прогноз.

— То есть вы не склонны искать что-то общее между СССР и современной Россией в смысле цензуры художественных произведений?

— Мне кажется важным обратить внимание вот на что. Еще недавно в России считалось, что есть некоторый набор запрещенных тем: ты не можешь критиковать Путина и победу России в Великой Отечественной войне, не можешь говорить, что Крым не наш или что-нибудь в этом роде. И это выгодно отличало нас от советского времени в смысле цензуры. Многие помнят великую фразу Синявского: «У меня с советской властью разногласия эстетические». То есть советская власть не допускала не просто каких-то тем, а еще и стилистики высказываний, которая, по их мнению, «носила буржуазный характер». И это приобретало совершенно абсурдистский характер. В 1942 году было арестовано руководство команды «Спартак» — дословно — за «буржуазный стиль игры в футбол» (речь о деле братьев Старостиных. — Прим. ред.). Стиль! То есть советская власть была против большого количества именно художественных методов.

До последнего времени мы считали, что в современной России все-таки преследуются темы, но не стилистика и художественный метод. И что, допустим, Богомолов идеологически может нести всё, что он несет, но при этом пользоваться радикальными стилистическими приемами.

И в связи с этим я хочу вернуться к ЛГБТ-закону, ведь огромное количество вещей могут быть восприняты как ЛГБТ не только в смысле содержания, но и как стилистика. Да, сейчас с выставки Тимура Новикова и художников Новой академии в Петербурге снимают картины с обнаженными, из книжки вымываются страницы с гомоэротическими стихотворениями Пазолини, снимаются с продажи книжки Каннингема или Ханьи Янагихары — то есть это пока все-таки запрет темы. Но тема в какой-то момент сливается с методом. То есть этот закон открывает возможность отменять разнообразные стили искусства, обвиняя их в, как бы хочется сказать, ЛГБТшности, а следовательно, запрещать их и как художественное высказывание. На мой взгляд, мы от этого очень недалеко.

И это рифмуется с советскими практиками, когда многие вещи были запрещены не потому, что там что-то плохое написано, а потому, что это «не наш советский подход».

Посетители книжного фестиваля «Красная площадь» Москва, 2 июня 2023 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA-EFE

— Недавно на канале «Россия 1» вышел пропагандистский фильм Аркадия Мамонтова «Иноагенты», в котором разоблачается «лицемерная сущность релокантов», то есть предателей родины. Там Мамонтов с самого начала апеллирует к литературному персонажу Смердякову (называя всех «иноагентов» «смердяковыми»), а потом, разоблачив тех, кто сам «разграбил» Россию и теперь «жирует» в Европах (вроде Ходорковского или Гозмана), нарезав высказывания активистов вроде Чириковой или Серенко, призывающих к распаду России, в который раз цитируя актера Смольянинова, который будто бы собирался воевать за Украину, в финале использует ваше интервью. «Главную роль в борьбе против России играют люди, для которых слово — это профессия», — говорит Аркадий Мамонтов, представляя вас. То есть слово, по его мнению, куда более страшное преступление, чем экономические преступления или сепаратистские призывы?

— Я не знаю, планировал ли Мамонтов, когда делал этот фильм, так на мне сосредоточиться. Но я в каком-то смысле сама виновата в том, что действительно дала интервью подставным людям, которые представились иностранной съемочной группой, а оказались наймитами Мамонтова. Это интервью было снято не на съезде «иноагентов», на котором я не была, а в другом месте в другое время, причем за несколько недель до того, как меня объявили «иноагентом». Часть монтажа в этом интервью искажает смысл сказанного мною, и часть вопросов, звучащих за кадром, мне не задавались. Но в этом интервью я действительно проговорила мысль, которую считаю правильной. На их вопрос, что для меня величие России, я ответила, что величие России для меня — это просто эвфемизм права на насилие. И вообще, концепция величия страны, любой страны, — это концепция, которая просто говорит о том, что раз мы такие великие, то и насилие с нашей стороны оправдано. И, наверное, это прозвучало слишком убедительно, потому что я до сих пор нахожусь под штормом ботов, писем и проклятий. Я в мессенджеры боюсь заходить.

— «Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно», — писал Лев Толстой. Аркадий Мамонтов с ним, похоже, согласен.

— Сталин, например, всегда считал, что слово очень опасно. Известно, что, читая книжки, он комментировал прочитанное на полях. Например, на полях Платонова он написал «сволочь». Сталин считал, что писатели — это важнейший идеологический инструмент, и мы знаем, что из этого выросли и страшные страдания — запреты, лагеря и расстрелы, и благоденствие — дачи, премии и прочие привилегии.

Сейчас, конечно, не совсем так, но слово, разумеется, считается важной вещью. И удивляться тут нечему, особенно сейчас, когда государство своим важнейшим оружием считает пропаганду, то бишь слово.

— Литература становится важнейшим из искусств?

— Я вообще считаю, что всё искусство — это литература, потому что любое искусство рассказывает историю: в основе любого кино — сценарий, в основе театра — пьеса, писсуар Дюшана — это тоже история, просто выраженная одним жестом. А история — это, соответственно, нарратив, смысл, идеология. И поэтому да, всё, что несет смыслы, невероятно важно для государства, которое и само старается создавать смыслы. «Можем повторить», или «такие-то территории — это наши территории», или «мы самые великие», или «семья — главная ценность, и она должна состоять исключительно из разнополых супругов и множества детей».

То есть создание ценностей, проповедь этих ценностей и объединение вокруг них людей. Вот мы смеялись над Путиным, который говорил про скрепы. А теперь вот как это всё выстрелило! Теперь у нас есть официальные ценности, а тех, кто этим ценностям не соответствует, мы убьем или посадим.

Фото: Uladzislau Papou

— Как вы себе представляете, что будет дальше?

— Вы, наверное, хотите от меня чего-то совсем драматического. Но я думаю, что в ближайшее время некоторый паритет между работниками искусства и, в частности, писателями, живущими внутри России или хотящими публиковаться в России, будет выработан. Понятно, что действия власти очень сильно зависят от разных вещей — и от конфронтации с Западом, и от положения дел на войне с Украиной. Власть тоже нестабильна. Сейчас мы видим репрессивное наступление на культуру.

Но мне кажется, что вот сейчас, когда все, кто решил уехать, уже уехали, а тем, кто остался, стало ясно, что сидеть на двух стульях почти невозможно, выработаются правила игры.

И у меня есть надежда, что эти правила, пускай на ужасно низком допуске свободы, они все-таки как-то устаканятся.

Мне казалось, что сейчас в России многими найдена вот эта степень осторожности, оставаясь на которой ты можешь не заниматься пропагандой и не оказаться при этом в тюрьме, под штрафами и (или) уволенным. Например, делать выставки про белый цвет в искусстве или выпускать книги о том, что случилось в XII веке. У меня есть надежда, что вот такая стагнация, вот это понимание, как можно, не творя чего-то ужасного, не выпуская духоподъемных книг про Донбасс, все-таки оставаться на плаву, не делая запретного, но продолжая делать нечто, что все-таки несет некий свет, свет ненасилия, что вот такого равновесия можно добиться.

С другой стороны, каждое известие, будь то обыск в «Гараже» или увольнение кого-нибудь, кто даже не делал ничего антиправительственного и в нашем понимании смелого, а просто профессионально работал на своем месте, они этот мой, назовем это словом «оптимизм», разрушают. Однако, повторюсь, у меня есть надежда, что в России всё же будет возможен в культуре компромисс. И если раньше мы говорили: «Как? Это невозможно! Это же компромисс!», то вот теперь для всех, кто в России вынужден оставаться, при этом полностью отвергая всё происходящее, я желаю, чтобы этот компромисс был возможен.

— Есть мнение, что цензура культуре идет не только во вред, но еще и на пользу, потому что появляется новый язык, новые формы, новые способы проговорить что-то, что нельзя проговорить прямо. Снова эзопов язык?

— Он давным-давно в России есть. То есть он был задолго до полномасштабного вторжения. И мы все считывали намеки на разные вещи довольно часто. А прямое высказывание как раз недостаточно ценилось. Тех, кто высказывался прямо, называли демшизой и считали, что они не ищут интересных путей. Но это давние споры, теперь уже неактуальные. Эзопов язык процветает. Но интересно тут вот что: являются ли какие-то вещи, которые люди видят между строк в книжках, в спектаклях, в кино, реально заложенными создателями намеками, или это в глазу смотрящего?

— Как в СССР все везде видели намеки на евреев?

— Именно про это была вся моя выставка и документальный фильм «Найди еврея». Поскольку в советское время еврейская тема была запрещена, ее все везде и находили. Мы до сих пор не знаем, мультипликационный Чебурашка еврей или нет. То бишь имели ли в виду его создатели, евреи по национальности, Шварцман и Качанов спрятать в нем свой советский еврейский опыт «неизвестного науке зверя», которого никуда не берут на работу, или зрители просто сами вкладывали туда эти смыслы.

Так и сейчас. Люди видят в театральных постановках намеки на всякое протестное. Закладывают ли эти намеки создатели? Или это в голове у «потребителя»? Мне тут недавно пересказывают московские друзья один спектакль и говорят: «В этом спектакле точно имеется в виду тот Совет безопасности, где решали ввести войска в Украину и где у Нарышкина дрожали руки». А я смотрю ту же сцену в интернете — ну, может, и есть там намек, а может, и нет.

А вот что точно есть — это возвращение чтения между строк. Угадывания намеков. Это и есть признак тоталитарной культуры.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».