Дискуссия в фейсбуке Дениса Драгунского о романе «Воскресение» заставляет вернуться к загадке последних 20 лет жизни Толстого. Драгунский вполне основательно замечает, что «Воскресение» блистательно в частностях, но неудачно в целом: решение Нехлюдова сломать свою жизнь и пойти (хорошо, поехать) в каторгу за Катюшей Масловой слабо мотивировано. Можно себе представить лишь катастрофический страх старого холостяка перед женитьбой, но раскаиваться Нехлюдову почти не в чем. Если не считать инцидента с Катюшей, он вел вполне заурядную жизнь человека своего класса, вдобавок отдал имение крестьянам, посильно способствовал прогрессу в качестве заседателя и никак не мог повторить слов Толстого, сказанных в «Исповеди»: «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком».

На это можно бы возразить, что угрызения совести терзают человека, склонного к рефлексии, вне зависимости от его действительной или мнимой греховности. Вспомним признание Гамлета: «Сам я скорее честен; и всё же я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет; я очень горд, мстителен, честолюбив; к моим услугам столько прегрешений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить». И всё-таки духовный переворот, совершающийся в Нехлюдове, не слишком достоверен, и повод к нему не так значителен, как представляется автору: подлинный герой «коневской повести» ограничился попыткой добиться освобождения для обесчещенной им когда-то женщины. В реальности соблазненная Розалия Они умерла в тюрьме (1887) и тем развязала узел, а герой продолжил прежнюю жизнь.

Роман, однако, приобретает совсем иной вид, если взглянуть на него с психиатрической точки зрения. Переворот в мировоззрении Нехлюдова сродни «перемене участи», когда заключенный, желая внести в свою жизнь хоть какое-то разнообразие, признается в не бывшем тяжком преступлении.

Кризис среднего возраста может выражаться в такой усталости от жизни, что тут хоть на проститутке женись — лишь бы выскочить из круга опостылевшего бытия.

В случае же самого Толстого духовный переворот вообще совершился без всякого повода, о чём он с потрясающей силой и точностью рассказал в неоконченной повести «Записки сумасшедшего». Думается, в этом диагнозе Толстой ничуть не ошибался, и это не метафора: то, что он пережил в 1869 году в Арзамасе, гораздо больше похоже на дебют душевной болезни, нежели на нравственный переворот.

Толстой в это время на пике формы, молод, здоров, заканчивает главное свое произведение, едет совершать удачную покупку — если не считать обычной для писателя «послеродовой депрессии», связанной с безумным напряжением всех сил при работе над «Войной и миром», нет решительно никакого повода для срыва. Срыв, однако, был такой силы, что Толстой и десять лет спустя не мог о нём вспоминать без ужаса. Отозвался он в 1881 году душевным кризисом исключительной глубины. С этого момента Толстым овладевает так называемая «сверхценная идея», он всё чаще заговаривает о полном отказе от собственности, отходит от художественного творчества и от жены, с которой прежде его связывала ничем не омраченная внутренняя близость; ссорится с большинством домашних, находит ближайшего соратника в Черткове, что заставляет несчастную Софью Андреевну предполагать, простите за каламбур, черт-те что, — а в 1897 году испытывает пароксизм безумной и безосновательной ревности к Танееву, не замечая даже, что попал в собственную повесть десятилетней давности, а именно в «Крейцерову сонату». Как всегда, воображение его достигает такой силы, что Софья Андреевна сама начинает верить в собственную любовь к Танееву, игнорируя даже его хорошо известный интерес к (censored). В это же время Толстой начинает высказывать всё более сумасбродные и взбалмошные идеи: об отречении от собственного «художества» и даже отвращении к нему, о ненависти к городской жизни, о бездарности и фальши Шекспира, о бесполезности всякого искусства, кроме моральной проповеди, и о пагубности любого взаимодействия с государством (что, может быть, справедливо в теории — как многие сверхценные идеи, — но практически неосуществимо на практике). Любопытно, что именно врачи в это время воспринимают сосредоточенность Толстого на узком круге дорогих для него мыслей как явление болезненное: Вересаев, которого рекомендовали Толстым в качестве домашнего доктора (и который отвратил Толстого своей бездетностью), в «Воспоминаниях» поставил весьма безрадостный диагноз. «Если бы я случайно познакомился с ним и не знал, что это — Лев Толстой, я бы сказал: туповатый и скучноватый толстовец, непоследовательный и противоречивый; заговори с ним хотя бы об астрономии или о разведении помидоров, он всё сейчас же сведет к нравственному усовершенствованию, к любви, которую он слишком затрепал непрерывным об ней говореньем».

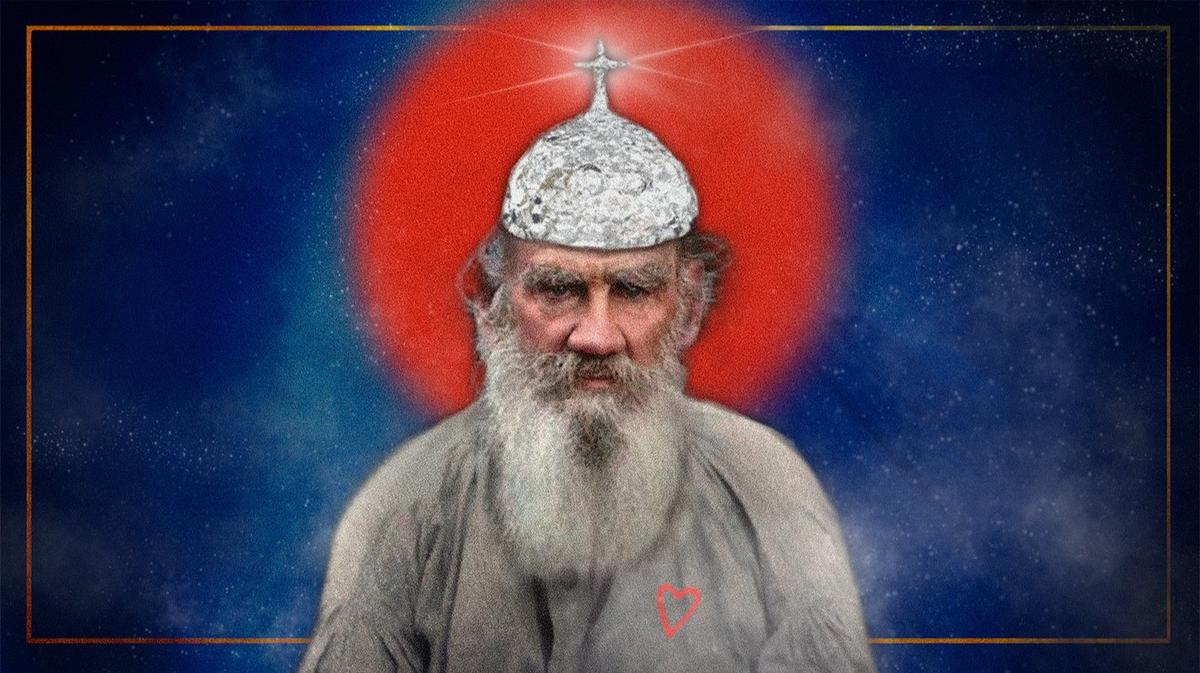

Иллюстрация: Анастасия Кшиштоф / «Новая газета Европа»

Паранойя обычно начинается в зрелом возрасте с серьезного нравственного потрясения, чаще всего внезапного, эндогенного; после первого приступа может пройти и десять, и двадцать лет, когда болезнь ничем не напоминает о себе, — но вскоре возникают три группы симптомов:

- наличие сверхценной идеи, которая проповедуется всем без разбору и в конце концов организует вокруг себя всю жизнь больного;

- ссоры с большей частью друзей и родственников, не разделяющих заблуждения, и подозрения о всемирном заговоре, который препятствует человечеству понять свое истинное счастье;

- с прогрессированием болезни — нетерпимость, алогичные действия, попытки радикально изменить свою жизнь, порвав с прошлым.

Клинических проявлений хватало и в молодости: внезапные беспричинные вспышки гнева, острые приступы раскаяния с преувеличением собственных грехов, беспричинные страстные увлечения самыми разными вещами, от создания крестьянской школы до переустройства всего усадебного хозяйства на новый лад, от изучения иврита до наивнейшей философии Генри Джорджа. Тенденция доводить любую теорию до практической реализации привела Толстого к мысли, выраженной (от лица героя, разумеется) в «Крейцеровой сонате»: всякое половое общение убивает и развращает мужчин, провоцирует истерию у женщин, и терпеть эту мерзость стоит только ради деторождения, да и оно как будто необязательно, и так вон сколько бегает народу, и без всякого толку. Если бы утопическая программа Толстого ограничивалась тотальным воздержанием, оно бы и ничего; терпимо и вегетарианство, даже лицемерное, с периодическим употреблением мясного бульона для здоровья, — но идея тотального непротивления злу насилием, осуществись она хоть где-то, чревата гибелью человечества уже всерьез. На вопрос, что делать при столкновении с тигром, Толстой обычно отвечал: «Да откуда же в Тульской губернии тигры?» — каковой ответ никак нельзя признать удовлетворительным; любая полемика Толстого обычно столь же наивна, и этим объясняется практически полная невозможность возразить ему. Ты начинаешь говорить с позиций здравого смысла — но этот-то здравый смысл он отвергает с самого начала и может сослаться на Евангелие. Он упрямо повторяет, что предлагает людям выход из горящего дома, — но в горящем доме себя ощущает он один, и в некотором смысле дом действительно горит — не зря у Леонида Андреева в «Черных масках» пожар в замке герцога Лоренцо был метафорой его безумия. Нехлюдов не ведет себя искусственно — он просто болен; одной из его патологических реакций становится оцепенение, впадение в почти летаргический сон после получения известия о помиловании Масловой. Но нам возразят, что такая реакция на сильное потрясение вполне нормальна, и в это даже хочется верить — если бы это была первая такая патологическая реакция у совестливого русского барина.

О безумии Толстого открыто говорили уже при его жизни. Для большинства русских консерваторов его мысли в самом деле были слишком радикальны.

Наверняка после этого текста некоторые попытаются обвинить меня в русофобии и в попытке принизить величайшего русского писателя — но как раз никто не сделал больше, чтобы отравить ему жизнь, нежели русские церковные и светские власти.

Если уж защищать Толстого, то не от меня. Проблема же заключается в том, что Толстой выдвигал массу теоретических суждений, которые выглядят вполне здравыми: например, о пагубности тюремного заключения, о несовместимости христианства с милитаризмом и патриотизмом, о недопустимости сотрудничества церкви с государством, — но наряду с этим многое доводил до абсурда, отождествлял собственность и кражу, считал проповедь труда (например, у Золя) вредной, поскольку труд отвлекает от работы над собственной душой, и вообще наговорил массу глупостей, к которым серьезно относились только потому, что произносил их великий художник. Он сам отлично понимал роль «энергии заблуждения» в своем писательстве и, как это часто бывает с параноиками, отлично контролировал себя; ничего подобного на интеллектуальную деградацию, великолепные художественные достижения — «Отец Сергий», «Хаджи Мурат»; он отлично понимал все глупости толстовцев и все противоречия собственного учения, почему иногда и говорил дочери Маше: «Я не толстовец». Но высочайший художественный уровень его поздней прозы не мешает большей части его теоретических сочинений быть скучными, монотонными, полными многословных повторов, — даже Короленко в своей публицистике бывал ярче и убедительнее. Главным же проявлением нарастающего безумия было страстное желание Толстого немедленно проводить собственные принципы в действие — то есть нарочитая буквализация всего, о чём он говорил в теории. Это превратило жизнь его семьи в полноценный ад, ибо нет ничего печальней неосуществимой утопии. В этом плане Лев Толстой уж подлинно был зеркалом русской революции, которая с тем же параноидальным упорством добивалась проведения в жизнь абстрактных идей всех великих мечтателей. И Ленин, весьма проницательный литературный критик, был не так уж неправ, говоря о разительных отличиях между художественными сочинениями Толстого (где эстетический радикализм приводил к великим результатам) и публицистическими проповедями «помещика, юродствующего во Христе». Юродство и есть форма контролируемого безумия, и не потому ли Ленин так точно почувствовал диагноз Толстого, что и за собой знал подобную склонность?

Об уходе Толстого написана целая библиотека, но вряд ли кому-либо всерьез приходила мысль о том, что это паническое бегство из дома среди ночи было всего лишь проявлением болезни, которую он в старости перестал контролировать. У него были все возможности уехать от семьи, пожить отдельно, отправиться в сколь угодно дальнюю поездку без скандального бегства, — но спонтанное решение в осеннюю ночь срываться из дома по вполне ничтожному поводу (жена обнаружила дневник, а он, в свою очередь, обнаружил это) ничем, кроме приступа болезни, быть не может. В конце концов это решение стоило ему жизни. Параноик обычно осуществляет в собственные фантазии — смерть Толстого на железной дороге было осуществлением трагического финала «Анны Карениной», только уже в авторской судьбе.

Если бы толстовские идеи высказывались любым тульским мещанином, они бы закономерно привели его в лечебницу, которой Толстой так неслучайно интересовался и которую с любопытством посещал. Во время очередного визита один из больных выскочил ему навстречу с криком: «Лев Николаевич! Наконец-то и вы здесь, где все честные люди России!» Об этом рассказал в дневнике толстовский секретарь Булгаков, и это мысль отнюдь не праздная: жить в России и не сойти с ума в самом деле мудрено. Если у Толстого и были признаки паранойи, невозможно отрицать, что провоцировали эту болезнь в первую очередь противоречия и крайности русской жизни: неоднократные обитатели желтых домов Глеб Успенский, Гаршин и Хлебников могли бы рассказать на эту тему много интересного.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».