В карельском селе Шёлтозеро числятся 878 жителей, еще 467 — в соседней Рыбреке. Ни один из них не ушел на войну с Украиной. Живут в этих селах прионежские вепсы, коренной малочисленный народ Севера. Шёлтозеро и Рыбрека с окрестными деревнями образуют Вепсскую волость, которая имела когда-то национальную автономию, лишилась ее в 2004 году, но дух вепсов, как вы скоро поймете, неискореним. В момент «Ч», то есть как раз к получению повесток, так совпало, что все 14 человек, подлежавших мобилизации в двух деревнях, оказались заняты сбором клюквы. На очень дальних карельских болотах. «У нас ведь сезон клюквы», — не моргнув, объясняли их односельчане. Когда на повестке дня у вепса клюква, ему не до военных повесток.

— Да не верьте вы всему, что в интернете про нас пишут! — громким голосом кричит мне сверху вниз продавщица в продуктовом магазине. Она стоит на табуретке и красиво расставляет на полке банки с тушенкой. — Во-первых, мы сами не знаем, откуда эти сказки взялись. Во-вторых, у тех, про кого это говорят, ни одной повестки на руках нет.

— У нас все ходят за клюквой, — кивает вторая продавщица, внизу. — Октябрь месяц, люди зарабатывают деньги.

Молодая пара, юноша с девушкой, только что купили две банки энергетика. Они подхватывают разговор.

— Сейчас урожай клюквы, а болота у нас большие, — кивает юноша. — Я, например, ничего такого не слышал. Но мне и повестка не приходила. А придет — прятаться не буду, пойду!

— Куда это «пойду»? — дергает его за рукав девушка.

— Да тихо ты, — вырывает он руку. — А чего, на десять лет садиться?

Он толкает подругу к выходу и ею, подругой, открывает дверь. Я успеваю сказать им вслед, что на 10 лет за отказ мобилизоваться не сажают, максимум — штраф три тысячи.

— Чего? — резко поворачивается ко мне парень, и дверь вталкивает его подругу обратно в магазин. Выдержки из Уголовного и Административного кодексов на тему призыва вдруг вызывают у него живой интерес.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

Вездеход

Карельское село Шёлтозеро находится в 30 километрах от границы с Ленобластью. Самый короткий путь сюда из Петербурга включает паромную переправу через реку Свирь — там, где она впадает в Онежское озеро.

Свирь делит на две части село Вознесенье. Википедия сообщает, что в годы Большого террора в селе Вознесенье были репрессированы 170 жителей. В Сети есть фотоснимки 1942 года, и видно, что внешне Вознесенье с тех пор не изменилось, даже фонарные столбы те же, только покосились. На левом берегу Свири находятся Сбербанк, продуктовый магазин, почта, жилые дома и поселковая администрация, в которой сидит сотрудник военкомата. На правом — гранитные карьеры и еще пара деревень, административно относящихся к Вознесенскому поселению. Каждый день вознесенцам и жителям этих деревень приходится перебираться с одного берега Свири на другой. Река здесь ненамного шире Невы, но моста нет.

— Сами сколько живем здесь — столько мечтаем, чтобы мост был, — вздыхает женщина с большой сумкой в очереди на паром. — Продуктовый на этом берегу, а живу я на том.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

Паром ходит с левого берега к правому раз в час с 6 до 23, переправа занимает минут десять, не считая очереди. Иначе — обратно в сторону Питера 80 км до Подпорожья, ближайший мост там. Ну или в объезд Онежского озера — примерно 700 километров.

— Кто не успеет на паром — можно заплатить раз в пять подороже, вас и перевезут, — советует мне продавщица в рыболовном магазине на левом берегу.

В пять раз дороже — это 850 рублей за легковушку. Жителю прионежских деревень, чтобы заработать такие деньги, надо часа три провести по колено в болоте, собирая клюкву.

Трое мужчин в очереди на паром вышли из машины. Они рассказывают мне, что работают на карьере, добывают карельский гранит габбро-диабаз. Камень хорошо идет на надгробья и очень полезен для печени, если прикладывать, а добывать его вредно, потому что габбро-диабазная крошка токсична. Но работать больше негде. Да и на карьере поди найди хорошую работу, туда всё норовят устроиться городские, из Петрозаводска.

— У нас в бригаде трех человек мобилизовали, — делится тот, что постарше, седой. — Позвонили на работу и говорят: на вас повестки есть, приезжайте. У нас военкомата-то нет как такового, а в Вознесенье при администрации сидит человек.

— И сами поехали за повестками? — переспрашиваю я.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

— А чего не поехать? — удивляется седой. — Вот у нас один мужик был в Турции с семьей на отдыхе. Вернулся и рассказывает: жена с ребенком отдыхают, а у него все мысли только о том, что рядом украинцы проклятые, бандеровцы эти. Сил нет, говорит, смотреть! Приехали, отдыхают, понимаешь. И ничего ведь не сделаешь: морду набьешь — так тебя еще и с курорта выселят. Весь отдых ему испортили. Вернулся, а тут как раз повестки эти.

— И пошел бить «бендеровцев»? — жду я продолжения.

— А чего ему идти? — снова удивляется седой. — Ему повестка не приходила.

Вознесенье, где сами ездят за повестками, это еще не Карелия, это Ленобласть. С парома машут рукой: можно заезжать. Моя машина умещается последней, но задний бампер висит над трапом. «Пять сантиметров вперед!», — командует капитан. Через десять минут я съезжаю на правом берегу Свири. В деревне Щелейки проезжаю мимо памятника деревянного зодчества — церкви Дмитрия Мироточивого. Конец XVIII века, висит табличка «охраняется государством». Судя по состоянию церкви, уже не охраняется. Дальше деревня Гимрека. По данным 2017 года, в двух этих населенных пунктах проживают 35 человек. У дома в Гимреке встречаю недавнего знакомого, он ехал на пароме вместе с седым. Зовут его Миша.

— У нас троих призвали, а потом одного обратно вернули, — уточняет Миша рассказ товарища. — Это мой брат. У него ключица сломана была, пластина стоит. Он и не знал, что из-за этого не возьмут. Поехал, сам повестку взял, а его вернули.

Во двор с грохотом въезжает конструкция из четырех огромных колес. По пути я видела две такие же на шоссе, но рассмотрела только теперь. Это главный местный транспорт.

Вездеход. Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

— Вездеход, — объясняет Миша с гордостью. — По болотам, по лесам ездит. У нас на таком ходят и зимой, и летом. На нем можно на болото за клюквой, он и в воде плавает.

За этой деревней кончается Ленобласть. Начинается Вепсская волость Карелии. Ненадолго появляется асфальт, потом опять исчезает. На покосившемся деревянном доме висит давно не стираный российский флаг. Мне очень нужен бензин, еще больше мне хочется есть. Сухопарый человек в очках у дома с флагом неуверенно говорит, что где-то у Шёлтозера, кажется, есть столовая. Столовая там и вправду есть, но только для работников карьера.

— Я сам из Шёлтозера, и с мобилизацией у нас всё в порядке, — недобрым голосом отвечает мне мужчина в спецовке с логотипом карьера. — Повторяю: всё у нас хорошо, никто никуда не прятался.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

Клюква

В октябре день в Карелии короткий, в 6 вечера уже темно. Но до самых сумерек вдоль шоссе стоят банки с клюквой и ведра с грибами. Торгуют основательно: домики, палатки, навесы. Торговля не кончается круглый год. Малина, черника, брусника с морошкой, потом клюква, в этом году она особенно уродилась. Круглый год — рыба вяленая, копченая, свежая: «Только что бегала».

Вдоль шоссе идет худой подросток в дождевике, сапоги громко шлепают по асфальту. Капюшон надвинут на лицо, но видно, что под глазом у мальчишки фингал.

— Привет, Максик, за ягодой? — выходит из придорожного магазина продавщица и закуривает, на бейджике у нее написано имя — Мария.

Максик — первокурсник, поступил в Петрозаводский госуниверситет. Живет в городе, а на выходные ездит домой за клюквой.

— Ягода — это деньги, — хмуро отвечает он, пряча подбитый глаз. — Надо деньги зарабатывать.

— У нас кто не работает на карьере — все лесом живут, — поворачивается ко мне Мария. — На карьере-то хорошо зарабатывают, а больше работать негде. Все знают, куда ягоды нести, где их принимают. Там рублей сто за килограмм клюквы дают.

На шоссе к фонарному столбу привязана табличка «Клюква, морошка, черника». Рядом — рыба копченая, вяленая, свежая: это уже прибито на ладном невысоком домике с большим окном. Его сколотил под магазин Валера. Он и сестра его Наталья торгуют уже лет двадцать: с тех самых пор, как не стало завода, где работал Валера. Внутри домика установлены мощные морозильники, поэтому даже сейчас, когда морошка отошла, у Валеры можно купить килограмм за тысячу рублей. Копченая рыба есть, варенье — любое. Валера добывает сырье — Наталья перерабатывает и продает.

Валера и Наталья. Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

— Раньше у нас был завод — переработка древесины, мебель делали, — садится Валера на стульчик в своем магазине. — Керамический цех был. Была ферма, были поля. Ничего не осталось. Москвичи, питерцы ваши приехали, всё скупили, хапнули денег — и всё бросили. Вместо фермы на полях стоят дачи.

Литровая банка клюквы у Валеры стоит 250 рублей. Он сам торгует, перекупщикам не сдает.

— У них такая баночка 60 рублей выходит! — присвистывает Валера. — Это я полдня проведу по колено в болоте, а потом пойду за тыщу рублей всё сдавать?

Собирать клюкву — каторжная работа.

— Я могу в день, если не горбатиться, килограммов тридцать клюквы собрать, но надо, чтобы ягод много было, — хвалится Валера. — А знакомый у меня комбайном собирает. За полдня может 15 ведер десятилитровых набрать, но эту клюкву надо еще с болота вытащить. Вот он целый день и таскает — сколько ходок надо сделать на болото, чтобы всё вынести. Километра по три, по четыре, и всё в воде. Вездеход не у каждого есть, а без него ближе не подъехать. Опять же — бензин денег стоит. Кто-то живет в лесу по несколько дней в палатке, а потом разом всё вывозит.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

Кроме ведер с грибами и ягодами, обочины дорог и заборы домов украшены большими самодельными щитами с рекламой. Кто-то предлагает услуги экскаваторщика. Кто-то — электрика. Один продает «дрова в сетках», другой — веники для бани, третий бани строит. Четвертый держит корову, продает молоко и навоз на удобрения. Безотходное производство. Деревни живут натуральным хозяйством: я тебе навоз — ты мне картошку.

— Примерно так и есть, — кивает еще одна продавщица клюквы, Лена. — Я фуру держу, а муж на ней камень возит с карьера на цеха. Когда объявили мобилизацию, я сразу подумала: заберут его — что я с фурой делать буду? И дома у нас тут — это вам не городские квартиры. Мужа заберут — я даже с насосом в доме не справлюсь, он зимой замерзает.

Примерно так подумали и другие в деревнях, услышав о мобилизации. У Любы тоже целый магазин при дороге, а построил его зять.

— Рыбку хотите? — выходит она наружу. — Форель есть копченая, есть судак.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

В магазине холодильники, какие стояли в советских гастрономах, под стеклом — завернутая в полиэтилен рыба. И подписана от руки на бумажках: 1250 рублей — небольшой рыбец. Сверху — банки с неизменной клюквой. Чем бы тут ни торговали, без клюквы — никак.

— Зятю тоже пришла повестка, он и поехал, — вздыхает Люба. — А он у нас мужик в семье один. Он и пилит, и строит — всё на нем. Рыбу сам ловит, коптит сам. У нас хозяйство еще: куры, индюки, перепела, поросята. Как пришла эта повестка, мы с дочкой напугались: заберут его — и как мы? Слава богу, он съездил — и обратно вернулся. Он у нас водитель на скорой, сказали — скорую без него водить некому. А у Лепёшкиной забрали сразу и мужа, и сына.

Так я ехала вдоль деревень, останавливаясь у банок с клюквой и расспрашивая продавцов. Ехала от Петрозаводска к поселку Шёлтозеро. Деревня Ладва была мне не по пути. Но очередные продавцы клюквы подсказали мне поискать там семью Гориновых, где «мужика забрали при троих-то детях».

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

Ладва

Ладва — одна из самых крупных деревень Прионежья: здесь, по официальным данным, проживают две тысячи человек. И здесь есть уличные фонари. И еще идет удивительный ремонт дороги: ее не расширяют, две машины могут еле-еле разъехаться, но кладут новый асфальт и ставят белые поребрики. И никто не торгует клюквой. То ли покупать некому, то ли продавать.

— Тут д-дача у кого-то там дальше, — объясняет эту красоту низенький мужичок в красном, вышедший на дорогу вслед за большим тощим псом.

Его дом был первым, в котором горел свет в окнах, поэтому я и остановилась. Собаку, сказал мужичок, зовут Рекс. Свое имя назвать не захотел. Я спросила про семью Гориновых.

Рекс. Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

— У нас много в армию з-забрали, — заговорил он, сильно заикаясь. — У меня б-братьев двоюродных забрали. Игорь в котельной работал. Как пришла повестка, сказали, что работу ему не сохранят. А Юрик — он так, не работал. Халтуры брал. Один раз меня позвал, памятник надо было на кладбище поставить. Летом, осенью ягоды собирал, грибы. У него дом сгорел, мать погибла. Потом дом снесли. Юрик — он… Ну, понимаете.

Мужичок сделал жест у шеи: выпивал его брат Юрик. А когда мобилизовался, жена сказала, что это ничего, если компенсацию дадут.

В двух домах дальше света не было. Потом шли остатки пожарища, наверное, там жил Юрик. А после — неказистый, как и всё здесь, кроме нового асфальта, дом Гориновых, на него мне указал хозяин Рекса.

Худенькая женщина выглянула в окно, потом вышла мне навстречу. Это была жена Димы Горинова — Люба.

Люба Горинова. Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

— Забрали — он и пошел, — пожала плечами хмурая Люба. — Везде говорят, что за отказ — 10 лет тюрьмы. Воскресенье было, 25 сентября принесли повестку, а в понедельник утром сказали уже быть в военкомате…

Мы зашли в натопленную кухню. За столом сидели женщина в возрасте (Димина мама Вероника Казимировна), крупная девица с распаренным лицом и в чалме из полотенца и юноша. В стаканах — желтый напиток, под столом — банка из-под безалкогольной «Балтики». Девушка держала в руке смартфон экраном вверх, там кто-то смеялся хриплым голосом с блатными нотками. Вбежала девочка помладше тоже в полотенце, крикнула бабушке, что ее очередь идти в баню. Люба взяла у дочки из рук трубку.

— Вот он сейчас звонит, спросите у него всё сами, — протянула она мне телефон.

На экране было написано, что звонит Demon.

— Призвали — значит, надо, — хихикнул голос в трубке. — Значит, нужен я. Нее, я не потому, что тюрьмы боялся, тюрьма-то что мне. Потому что требует долг. Мой долг.

— Перед родиной, — подсказала дочка.

— Перед родиной, — согласился голос в телефоне. — Мы сейчас в учебке, Луга-3. Условия? Условия хорошие, отличные.

— Кормят замечательно, — подсказала мама.

— Кормят хорошо, — согласился Дима. — Тепло. Сплю под одной простынью. У нас тут человек сто с Ленобласти, остальные шестьсот — с Карелии. Казарм четыре штуки. Или побольше, я не помню. Кого-то «туда» уже отправили. Нам сказали, что мы тут до 25 числа. Этого месяца.

— Октября, — подсказала дочка.

— Октября, — повторил Дима. Покупать для мобилизованного, сказал он сам, семье пришлось немного, «только разгрузку и балаклаву, остальное выдали на месте».

Я услышала, как за спиной у меня тихо вздыхает Люба. Диме 37 лет, но у них там и постарше есть.

— У всех семьи, — добавил Дима. — У меня семья привыкла, что я работаю!

— Ну ты уж так не говори, что семья привыкла! — вдруг подала голос Люба.

— Он не работал и не зарабатывал, — вставила мама.

— А тут буду зарабатывать, — возразил Дима. — Вот только что получил карточку и на жену оформил. Обещают 47 тысяч в месяц. Ну, я не знаю, сколько будут платить. Наверняка потом будет больше. Контракт у меня… Не знаю, где-то от трех месяцев до пяти. Я пьяный был, когда подписывал. Нам сказали, что на войну отправят 25 октября. А до этого мы тут остаемся.

В Луге у мобилизованных, продолжал Дима, проходят занятия по боевой и политической подготовке.

— Рассказывают всякую хрень. Про хохлов рассказывают, — объяснил он.

— В лесу импровизированные бои идут у нас. Разбираем автоматы, собираем.

Я услышала всхлип за спиной. Люба стояла и тихо плакала. Я отдала трубку с Димой его дочке, а мы с Любой вышли на улицу. Она молча курила, из глаз текли слезы.

— Я не хотела его отпускать, — сказала она после паузы.

— Хотели мы его как-нибудь откосить, — вышла на крыльцо мама. — У него давление, он на учете кое-где стоит. Но он сказал, что всё равно пойдет.

На то, чтобы собрать Диму на войну, Люба пока потратила 25 тысяч рублей. Это ее месячная зарплата, по здешним меркам неплохая.

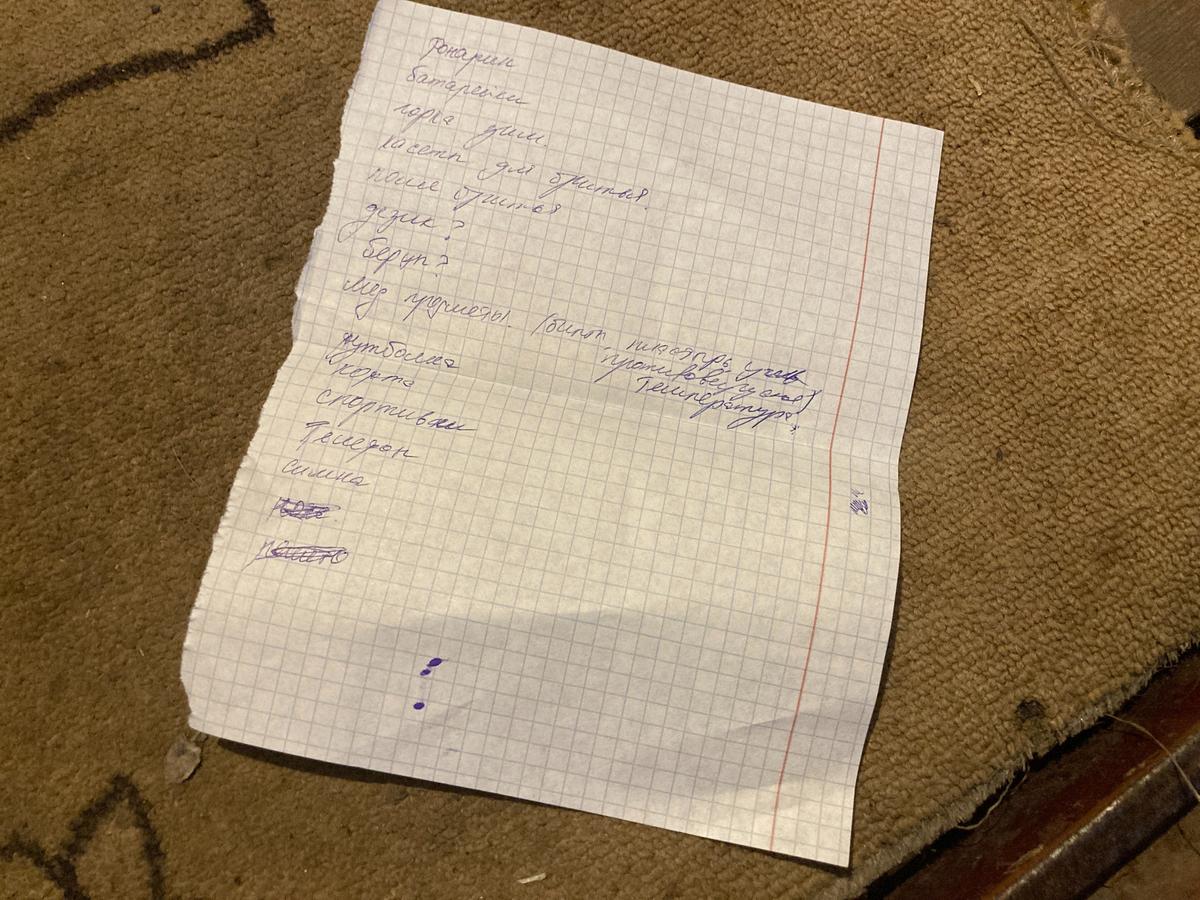

Список для призывника. Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

— А вот у меня еще список, Дима надиктовал, а дочка записала, — протянула она мне тетрадный листок. — И тут тоже не все. Надо на 50 тысяч докупить. Сюда еще надо записать бронежилет и шлем, где их брать — не знаю.

— Я от пенсии немного дала, у меня пенсия 16 тысяч, — вздохнула Вероника Казимировна. — У бабушки, моей мамы, пенсия побольше, она тоже помогла. Дальше в долги будем влезать. А что делать еще? Кто подскажет?

Люба писала губернатору Карелии Артуру Парфенчикову, спрашивала, не поможет ли он мобилизованным. В интернете пишут, что Московская область своим по 200 тысяч даст.

— Вот Парфенчиков пишет мне… Сейчас, — Люба листает записи в телефоне. — Вот он отвечает: «Добрый день! Мы рассмотрим механизмы помощи семьям военнослужащих». Что это значит? Я стала читать, что там в Московской области. Вот пишет их губернатор: «Деньги поступят проактивно после первой зарплаты». Что это такое — проактивно? Я спросила Парфенчикова, будет ли у нас «проактивно». Он ничего и не ответил. Но мне никаких денег не надо, мне бы мужа вернуть. Живым и здоровым.

Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

Шёлтозеро

4 октября губернатор Карелии Артур Парфенчиков объявил, что республика с опережением графика выполнила план по мобилизации. Население Карелии — 600 тысяч человек, примерно половина живет в Петрозаводске. Из деревень на тысячу жителей, говорят, брали по 30 человек. Планировали набрать тысячу человек — и набрали. Последние из этой тысячи 5-го числа уехали на желтом автобусе с надписью «Дети». Тогда же стало известно, что в вепсских поселках Шёлтозеро и Рыбрека не был мобилизован никто. Там не выдали ни одной повестки. А 6-го вернулся домой «с клюквы» сын Галины Геннадьевны (имя изменено по ее просьбе).

— Вы думаете, их почему на автобусах увозили? — хитро щурится Галина Геннадьевна, наливая мне чай из листьев морошки в своей крохотной кухне.

Высоко на стене в телевизоре последние минут десять поет про «дорогу без конца» молодой Альберт Асадуллин. Почему-то без конца поет и поет.

— Да потому, что из поезда сбежать можно, — тут же и отвечает Галина Геннадьевна. — А из автобуса не сбежишь. Их же, кто пришел в военкомат, оттуда уже не выпускали. Четыре часа давали, чтобы родственники бегали и всё купили, что смогут. И вот их туда везут теперь на верную смерть, сами же знаете.

В мае из Шёлтозера уехал воевать в Украине Женя Чубарин. Он вырос в семье, где кроме него было 8 детей. И у него еще были жена и двухлетний ребенок. Хотел заработать денег, но всё как-то не получалось. Не заработаешь сбором грибов и ягод на столько ртов, особенно весной.

— В последний день, когда Женька живой был, они с моим сыном разговаривали, — вспоминает Галина Геннадьевна. — Сын громкую связь включил, послушай, говорит. Привезли их на позиции, привели в сарай форму получать. Есть, сказали, рванье, а есть комплекты новые. Новых не дают, велят брать из рванья. Они, говорит Женя, всё продают. Броник ему дали — у этого броника только перед, а зада нету. И вот они с сыном поговорили, а на следующий день Женьку убили.

Женя Чубарин успел повоевать два дня, 11 мая уехал — 14-го погиб. К этому времени в разных городах Карелии похоронили 15 человек, убитых в Украине. С тех пор погибли еще 20 в одной только Карелии. И теперь их сверстники ждали повесток.

— Я знаю, что на Украине нас всегда ненавидели, русские там только батрачили, — качает головой Галина Геннадьевна. — Но почему я сына своего должна туда отправлять? За что? Мне сын сказал: лучше я два года отсижу, зато живой останусь. Если к нам, говорит, оттуда придут, буду защищать, а туда мне идти незачем.

Церквь в Гимреке. Фото: Ирина Купряхина, специально для «Новой-Европа»

И Галина Геннадьевна, которая когда-то то ли работала в администрации Вепсской волости, то ли просто всех там знала, рассказала мне свою версию: что за «клюква», по ее мнению, случилась с мобилизацией в двух вепсских деревнях.

— Вы знаете, как у нас делают? — начала она. — Мужику повестка пришла, а ему говорят: ты вчерашним числом уволен. Потому что никто место держать не хочет.

Говорят, по вепсским деревням разошелся слух о том, какие имена вписаны в 14 повесток. В тот же день 14 молодых людей в Шёлтозере и Рыбреке вспомнили, что их ждёт клюква, она вот-вот перезреет. И ушли на болота. Чтобы клюкве было комфортнее собираться, кто-то из местных жителей пустил ребят в охотничий домик. А примерно в тот момент, когда губернатор Парфенчиков объявил об успехах в частичной мобилизации, они вдруг поняли, что клюквы собрали достаточно. Можно возвращаться домой.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».