«Новая газета. Европа» продолжает публиковать главы из книги бывшего политического заключенного Ивана Асташина «Путешествие по местам лишения». Асташин — фигурант одного из первых «придуманных» спецслужбами дел о молодых террористах. В 2012 году его, 20-летнего студента, приговорили к 13 годам строгого режима. За три года до этого Иван с «подельниками» поджег подоконник и несколько стульев в отделе ФСБ на «день чекиста». Тогда никто не пострадал, но спецслужбы раздули поджог до дела «Автономной боевой террористической организации». Из назначенных 13 лет Иван отбыл почти 10 — в том числе в ИК-17 Красноярского края и Норильлаге.

Он вышел на свободу только в сентябре 2020 года, но и на этом зона не закончилась — политзеку назначили 8 лет административного надзора с запретом выходить из дома по ночам. «Это хуже условного срока», — говорит он сам.

За 10 лет у Асташина накопилось достаточно уникального материала, часть из которого он ранее уже публиковал в ныне приостановившей работу «Новой газете». Вскоре книга Ивана выйдет в одном из независимых левых издательств в России. Такие путеводители по русской тюрьме, к сожалению, становятся все необходимее для жизни в репрессируемой стране.

Со строгих условий на промзону

Впервые моей трудовой карьерой в лагере запахло 12 апреля 2019 года. К тому моменту я сидел больше 8 лет и вдобавок — в СУСе как «злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания».

12 апреля. Я не суеверен, но вижу в дате некоторый символизм. День космонавтики, день первого полёта человека в космос — для меня это стало злой иронией. 7 лет назад 12 апреля нам зачитывали приговор в Мосгорсуде — мы первые, кому за уши притянули «терроризм» там, где им и не пахло. Потом это стало модой — «дело крымских террористов», «дело «Сети»», «дело БАРС». Тогда мы были первыми — как Юрий Гагарин.

12 апреля 2019 года уже другие «мы» — ряд з/к, мотающих срок под крышей в Норильлаге — тоже становились своего рода первооткрывателями.

Была пятница, и по традиции начальник делал обход лагеря. Совершая этот ритуал, Дмитрий Сергеевич Лапшин заходил в ШИЗО, ПКТ и СУСе в каждую камеру. После звонка, который оповещал о заходе первого лица лагерной администрации в СУС, на продоле послышался шум, как от роя пчёл, и звуки открывающихся роботов — делегация пошла по хатам.

Добравшись до камеры № 4, где я обитал, хозяин вошёл с видом директора завода, обеспокоенного состоянием производства, и, привычно поздоровавшись, неожиданно сел за стол — ранее при мне такого не случалось.

Мы стояли напротив хозяина, выстроившись по линии — Гена, Бакал, Шваргон, Зенит, Малыш и я. Все, кроме 33-летнего Малыша, примерно одного возраста — 25, 26, 27 и 28 лет.

После небольшой паузы Лапшин начал со слов, которые обычно использовал в торжественных и значительных моментах:

— Так, мужики…

Дальше начальник повёл речь, что своей милостью — согласовав, конечно, всё с Управлением — выведет осуждённых из СУСа на промзону, на деревообрабатывающее производство: даст шанс проявить себя в труде, встать на путь исправления и т. д. и т. п…

По мере обработки смысла услышанного моим мозгом я всё больше удивлялся: из СУСа, напрочь изолированного от лагеря, на общую промзону — где это видано?

Да, «злостники» и до этого работали, но немногие и строго в изолированных цехах — на тот момент из 70 мужиков в строгих условиях работали лишь 12 человек: семеро в швейке тут же в СУСе, пятеро на «деревяшке», в закрытом цеху на малой промке, где им доверяли сколачивать различную продукцию из брусков и досок — трапики шахтные, поддоны и т. п. Теперь, судя по словам хозяина, предполагали вывести на общую промку чуть ли не пол-СУСа. Невероятно!

Тем временем начальник подбирался к сути:

— Сейчас посмотрим, у кого иски есть, у кого профессии подходящие…

Почти без паузы неожиданно обратился ко мне:

— Асташин, у тебя же, по-моему, есть корочки станочника?

— Да, есть, — обманывать смысла не было.

— Вот Бичунасов тоже, по-моему, поработать может, — переведя взгляд на Зенита, чей невинный вид резко контрастировал с лицами убийц и разбойников, окружавших его, продолжал Лапшин, как бы составляя в голове список или уже имея его на бумаге.

— У кого-нибудь ещё есть специальности рамщика, станочника? — хозяин обвёл взглядом арестантов.

— У меня есть, — отозвался Бакал, который уже шестой год сидел в СУСе и не прочь был разнообразить свой досуг.

— Но у тебя со здоровьем всё нормально? — неуверенно спросил Лапшин и, как бы с трудом отрывая взгляд от чистых серо-голубых глаз арестанта, посмотрел на начальницу санчасти Лилию Леонидовну Соколову-Стешину, которая, как и начальники всех лагерных служб, сопровождала хозяина во время обхода.

Подоплёка в том, что Бакал в 2017 году заштырился по пути на пыточную ЕПКТ-31, куда ему любезно выписала билет администрация ИК-15, а штырь, хотя его после этого отправили на больничку, так и не вытащили…

— Нормально всё, — бодро ответил Бакал — сейчас он хотел, чтобы хозяин думал, что штырь давным-давно благополучно вынули.

— Да, у него всё в порядке, работать может, он же проходил обследование, — сперва немного растерявшись, затараторила немолодая, но подтянутая и энергичная Лилия Леонидовна, которой по должности положено знать о состоянии здоровья каждого из тысячи заключённых в ИК-15.

— Ну, хорошо, — удовлетворённо подытожил хозяин и, спросив, есть ли у кого ещё вопросы, вышел из камеры.

Во мне роились противоречивые чувства. С одной стороны, работать совсем не хотелось: во-первых потому что на хозяина, на мусоров, во-вторых потому, что, как я слышал, работа на пилораме — очень тяжёлый труд, в-третьих — это моё драгоценное время, которое могу использовать в личных целях. С другой стороны, промка — какая-то движуха, что-то новое — предвкушение предстоящих приключений вызывало приятное возбуждение.

В камере наблюдалось определённое волнение. Кто-то удивлялся, что невероятные слухи всё-таки оказались правдой, кто-то гадал, будут ли нас изолировать от лагерных на промке, и если будут, то как. И кого, в конце концов, выведут из СУСа на промзону.

Последний вопрос был самым интригующим. Судя по словам хозяина, я и Зенит уже в списках. Почему? Да, у меня были корочки станочника деревообрабатывающих станков, но я никогда не работал и даже в глаза не видел ни этих самых станков, ни пилораму. Иска у меня не было, а общеизвестно, что исковиков трудоустраивали в первую очередь. Желание работать я также никогда не выказывал. А Зенит? У Зенита даже корочек не было, но имелся иск.

Одновременно в голове крутилась и конспирологическая версия: меня выводят на промку, чтобы не было времени писать жалобы на администрацию, чтобы лишить времени на «антисоветские» малявы в лагерь, да и вообще что-либо писать, беря шире — выводят из строя.

Один несомненный плюс во всём этом был — на промку мы выходили вместе с другом Зенитом. Тут легавые явно просчитались. То, что сейчас мы находимся в одной хате, явление сугубо временное и почти случайное — в 11-й, где жил Ванюша, ремонт, и он на несколько дней заехал к нам. На промке же мы будем видеться 6 дней в неделю, как ни крути.

Пока я гонял эти мысли в голове, черноволосый Бакал с будто постоянно насмехающимся лицом и широкоплечий Шваргон с внешностью истинного арийца уже воодушевлённо обсуждали перспективы выхода на промку.

Серёга Бакал имел не только необходимые корочки, но и опыт работы на раме, а Шваргон, хотя лес сам и не распускал, но на деревообрабатывающем производстве успел потрудиться за свой срок — до Норильска ему посчастливилось посидеть несколько лет на «лесной» ИК-42. В общем, Андрюха Шваргон тоже был не прочь брёвна потягать да сменить камеру на просторный цех. Бакал с Геной его заверили, что поговорят с Доцентом, чтобы тот, в свою очередь, поговорил с легавыми — и Шваргона вывели на промку, или же Бакал в случае вывода сам поговорит с мастерами на промке.

Гена, с которым у меня всю дорогу были натянутые отношения, не мог удержаться, чтобы не поёрничать:

— Чё, Паук, пойдёшь промку с колен поднимать? На хозяина пахать? А говорил: «Да я никогда работать не буду…»

— Я-то как раз такого никогда не говорил! Я всегда говорил, что твёрдо встал на путь исправления, поэтому готов трудиться на благо родного лагеря, поднимать производство с колен, — ответил я, переведя выпад в шутку. — Я не отрицаю, как некоторые.

— А я, чё? — уже Генина очередь отражать выпад. — Мужичок-сереньким-одеяльцем-укрываюсь, всю дорогу на промке работал, вот в СУС по недоразумению закрыли, — скороговоркой заговорил Гена, переходя на шутливый тон. — Бакал, чё, если что, за меня тоже поговоришь, чтобы на промку вывели?

— Гена, да какая тебе промка? — улыбаясь во весь рот, будто совершенно искренне удивляется Бакал. — Что ты там делать будешь?

— Как что? — уроженец бандитского Канска вскинул бровь и карикатурно улыбнулся. — Работать.

— Ну-ну…

* * *

Иллюстрация: Станислав Таничев

Уже в понедельник, в середине дня, отрылась кормушка, и рука протянула два бланка заявления о приёме на работу:

— Асташину и Бичунасову.

Бакал подлетел к кормушке:

— А Бакалов есть?

— Сейчас посмотрим… Нет, нету в списке.

— Ну, вы уточните. В пятницу начальник по обходу ходил, он должен был внести в список.

— Я узнаю.

Кормушка захлопнулась.

Я немного колебался. Тут тонкий момент.

По идее, за все движения, в том числе по выводу на работу, надо ставить в курс смотрящего. Здесь, в СУСе, до того так и было, но акцент такой, чтобы никто не решал вопросы по выходу на промку в обход людей —

не шёл самостоятельно разговаривать с легавыми или мастерами. Мы с Зенитом инициативы не проявляли, ни с кем не разговаривали — мусора сами гонят нас на работу. Здесь такого раньше не было, но бывало в лагере, и там за это никто в курс людей обычно не ставил — просто выходили на промку. Или отказывались работать — и ехали в БУР. Что нам может сказать Доцент? Отказывайтесь, езжайте в БУР? Да не скажет он так — положение не то. Вдобавок в хате сидели Бакал, Гена и Шваргон, достаточно подкованные в понятиях, но на бланки заявлений они глянули равнодушно — формальность, ничего более. Что говорить, всерьёз воевать с мусорами не хотели не только Доцент, но и большинство тех, кто толковал понятия в СУСе. Тем более брать на себя ответственность за других.

Прокрутив все эти мысли в голове за пару минут, я подписал заявление, где уже было напечатано: «Прошу Вас трудоустроить меня…»

Зенит поступил так же. Причём, думается мне, решение он принял независимо от меня.

На следующий день, 16 апреля, нас повели на распределение.

Я, конечно, уже знал о некоторых счастливчиках (в кавычках и без), которых должны были этим замесом вывести на промку, но видеть в холле на первом этаже пёструю — несмотря на лагерную униформу! — толпу совершенно разных лиц, по большей части совершенно непохожих на работяг, было всё равно удивительно. Я с удовольствием созерцал разнообразие фигур: помимо меня и Зенита здесь смуглый и круглый с небольшой бородой Куба — мне кажется, если ему надеть чалму, он будет похож на кинематографического индийца; ещё более смуглый, но совсем некруглый, а, напротив, угловатый Азамат; неестественно бледный — как альбинос — Талант; фактурный, с большой родинкой, придающей его лицу неизъяснимый шарм, Чупа; чернобровый с решительными чертами Корнил; интеллигентный и скромный на вид очкарик Рафик; и Казанок, чьё лицо одновременно напоминало о пельменях и чугуне — наверное, единственный из нас похожий на представителя рабочего класса.

Я сразу начал пробивать, у кого есть иски, у кого есть корочки, чтобы всё-таки понять, по какому принципу нас выбрали.

Сперва я разговорился со старым знакомым Азаматом, с которым мы ещё году в 2016 вместе в киче сидели. Оказалось, у представителя иркутского преступного мира нет ни корочек, ни иска. Странное дело — и что его решили на промку вывести?

Ещё один мой знакомец, невысокий, атлетического телосложения Валера Казанок, казалось, рад тому, что вскоре ему предстоит трудиться на лесном производстве. Это было и неудивительно: и в киче, и в 8 бараке, где нас сводила судьба, Валера неоднократно ностальгировал по времени, когда он трудился на лесозаводе на ИК-42. Там, по всей видимости, он и обзавёлся корочками стропаля. Иск у Казанка имелся по приговору суда. Тут всё понятно.

Тем временем мы вышли из СУСа и под конвоем вертухая дошли до дежурки — распределение должно было проходить там, в кабинете, где обычно заседала дисциплинарная комиссия, и откуда з/к чаще всего шли прямиком в ШИЗО или ПКТ.

Уже в дежурке я успел перекинуться парой слов с Талантом, о котором мне было известно только, что он был кольщиком, и это послужило одной из причин его перевода в ЕПКТ, откуда он только вернулся. У Жеки Таланта не было корочек, но был иск. Объяснимо.

Подошла моя очередь заходить в кабинет. Оказавшись в знакомой обстановке — сколько раз я приходил сюда на крестины! — я представился по форме: «статья, срок, размер сапог». За столом сидел зампобор Гурьянов — только не суровый, как обычно, а якобы добродушный и расслабленный. На стульях же вдоль стены вместо начальников различных служб лагеря — оперативного отдела, отдела безопасности, воспитательного отдела и т. д. — сидели мастера промзоны.

Гурьян начал:

— Так, Асташин, у тебя имеется диплом станочника… Опыт работы на пилораме есть?

— Да я её в глаза даже не видел никогда! — намеренно в радикальной форме отвечаю, ещё надеясь сорваться с принудительной трудотерапии.

— Ну, ничего. Вас там сейчас подучат — месяц поработаете вместе с теми, кто там работал. Они вам всё объяснят.

Потом Гурьян сказал, что я распределён станочником, и повёл примерно такую речь:

— Это шанс. Шанс показать себя в труде. Цените это! Всё зависит от вас. Будете спокойно работать — будет всё нормально. Будете какие-то движения наводить с лагерным контингентом — будут приниматься меры. Понятно?

— Понятно.

— Ну, всё.

Я вышел.

Иллюстрация: Станислав Таничев

По итогу распределения рамщиками/станочниками (разницы нету — нам всё равно всем предстояло работать на рамах) стали также Рафик с опытом работы на раме ещё на воле и передовик производства Кривой, который имел 4-й разряд и оказался в СУСе то ли из-за трагического стечения обстоятельств, то ли из-за происков недоброжелателей. Длинного и тощего Андрюху Кривого привели в дежурку после нас — прямиком с промки, где он уже трудился, сколачивая трапики шахтные. Андрюха был в серой рабочей робе и бодром настроении — наконец-то он вернётся к любимой пилораме!

Чупу — высокого парня, который, как и Талант, недавно вернулся с ешки, куда его отправили за отказ делать зарядку — неожиданно распределили крановщиком — нам что, ещё и кран доверят?

Казанка же, как и в Краслаге, оформили стропалем.

Всех остальных — подсобными рабочими.

* * *

Первый рабочий день назначили на следующий понедельник — день рождения Ленина. Надо начинать собираться, ведь выход на промзону — почти как переезд.

Необходимо, в первую очередь, взять «банное» — полотенце, мочалку, шампунь, мыло и всё остальное, с чем ходят в душ. Это ладно — банное всё равно у меня в одном пакете лежит. Желательно взять кружку — к счастью, у меня была запасная. Кофе — обязательно! Что ещё? Надо придумать что-то с рабочей робой.

Дело в том, что роба, которую выдают на промке, ужасно неудобная, не подходит по размеру, в ней нет нужных карманов и, кроме того, на последних образцах наличествуют дикие оранжевые полосы. В общем, перешивать её придётся в любом случае… Пришлось бы.

Но не пришлось. Мне повезло попасть на аттракцион невиданной щедрости. Мой сокамерник Гена неожиданно предложил мне отдать свою х/б-шную робу — сшитую не из стандартного «стекла», а из х/б, из которого как раз промовские робы обычно и делают. То, что надо! Я, не раздумывая, согласился. Она выцвела до светло-серого цвета, но это вовсе не говорило, что она старая — этот материал выцветал уже через несколько стирок. В целом роба была в отличном состоянии — Гена носил её только в хате, и то не всегда. И, что самое главное, размер мой! Я от души поблагодарил Гену. Это было ещё не всё.

Полысевший не по годам Гена — на самом деле Серёга — Геной его прозвали по фамилии — Гергель, должен в сентябре освободиться — по концу 8-летнего срока. Собственно, это и была одна из причин, по которой он избавлялся от вещей.

Следом за робой Гена отдал мне и одну из своих курток: у него были две — исключительная роскошь! Я говорю «куртка», а не «фуфайка», потому что это была именно куртка. Перешитая из фуфайки нового образца — верх «шуршащий», подклад из саржи, а внутри синтепон, по фасону моё приобретение вполне могло сойти за короткую вольную куртку. Конечно, в таких климатических условиях лучше носить одежду подлиннее, но вот крутиться возле рамы как раз будет удобно в короткой куртке.

Совершенно неожиданно и без каких-либо усилий с моей стороны я практически полностью экипирован для трудового фронта.

* * *

Вот он, день Икс. Понедельник, 22 апреля.

Где-то через полчаса после завтрака начали хлопать робота — выводили на промку. Открыли и нашу хату.

Я вышел на продол, судорожно вспоминая, не забыл ли чего. Вроде нет. Пакет с робой в руках, блокнот, ручка и очешник в одном кармане, пайка кофе и «Бабаевский» батончик — в другом.

По продолу уже неспешно двигались в сторону лестницы работяги с других хат: с 6-ки — Граф, Корнил, Талант; с 3-ки — Чупа, Рафик, Сакандык. Все здоровались, интересовались, как сами, многие улыбались. Выглядело всё так, будто ребята в одинаковых чёрных костюмах с серыми полосками шли не трудовую повинность отрабатывать, а на праздник какой-то.

Иллюстрация: Станислав Таничев

На втором этаже, в каптёрке и возле неё, было самое настоящее столпотворение. Шутка ли — одновременно из хат вывели «прихожан» молитвенной комнаты, швейку, тех, кто уже работал на «деревяшке», и нас — новобранцев. В каптёрке был Ефрем, который отвечал в то время за общее.

Я со всеми здоровался. Все со всеми здоровались.

Джунгли человеческих рук. Бывало, здоровались по два раза — лучше перебор, чем недобор. А не поздороваешься — как минимум, придётся оправдываться, почему обошёл человека стороной.

Нырнув в каптёрку, я кое-как протиснулся между упругим животом Ефрема и чьими-то тощими спинами и наконец оказался перед своей сумкой. Здесь уже был Зенит — к этому времени он вернулся в 11-ю хату после недели гостей у нас, и мы, не видевшись несколько дней, крепко обнялись. Здорово всё-таки, что вместе идём на промку!

После бесконечной суеты с пакетами в каптёрке, поиска полотенец на сушилке, натягивания ботинок, валенок, шапок и бушлатов в раздевалке броуновское движение зеков на двух этажах СУСа наконец прекратилось, и все собрались в холле перед выходом. Легавый пересчитал нас — должно было получиться 14 человек.

Мы вывалились из СУСа, как дети на перемене выбегают из школы — из ненавистных стен на относительную свободу. Там, на броду и на крыльце столовой, лагерные — знакомые и незнакомые — и только и слышишь на все лады: «Здорово! Как сами?» Кто-то что-то просит кому-то сказать, передать, узнать. Надо потихоньку двигаться к малой промзоне — а то легаши вызовут подкрепление в виде безопасников, которые быстро всех лагерных в столовую загонят, да и нас оттеснят либо в СУС, либо на промку.

Малая промка — которую называют еще «общий режим», так как когда-то там действительно был участок общего режима — находилась всего в паре шагов от СУСа, точнее, даже примыкала к СУСу, завершая собой зону. Дежурка «общего режима» располагалась в конце брода по соседству с маленькой баней — и тоже была очень маленькой — мы еле втиснулись в переднюю её часть, отгороженную от промовской обыкновенной локалкой.

Мусор, зайдя за нами в дежурку, открыл локалку, и мы по одному стали проходить через неё и неработающую рамку металлоискателя. На выходе из рамки вертухай нас прохлопывал — чтоб мы ничего лишнего на промку не пронесли. Как будто у нас есть что-то лишнее!

За тяжёлой металлической дверью с маленьким окошком — как в рентген-кабинетах — разворачивалась диорама деревообрабатывающего цеха. Пилорама, различные станки, кран-балка под потолком — всё стояло без движения — нас вывели вперёд лагерных, чтобы мы с ними лишний раз не пересекались.

Нам было не суждено работать в этом тёплом цехе, и мы, пройдя его насквозь, вышли из ворот на открытое пространство.

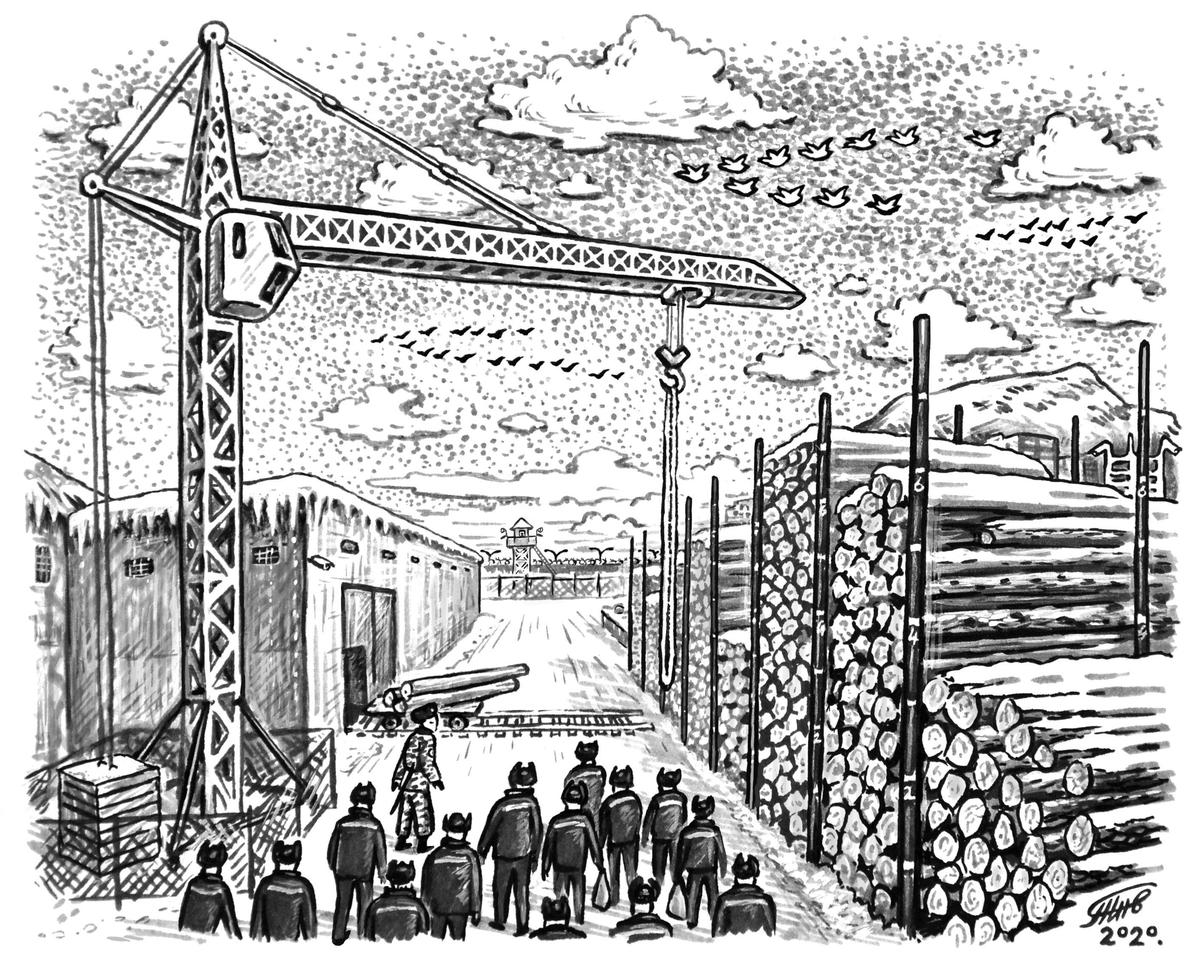

Вот она — промка! Благословенная.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Прямо шла широкая дорога, покрытая укатанным снегом и сверху кое-где опилками; справа высились кладки 6-метровых брёвен, разделённые вкопанными в землю чёрными металлическими столбами с метровыми отметками и цифрами «2», «4», «6»; а слева над промзоной нависал настоящий башенный кран, за которым жались друг к другу цеха. Здесь чувствовался простор — хотя это и была всего лишь малая промка, по снежному шоссе мы уже не шли, а будто летели.

Я жадно впитывал новые впечатления, хотелось всё внимательно осмотреть, изучить. Про себя сожалел, что мы так быстро идём и нельзя остановиться и насладиться пейзажем.

Большую часть пути по левую руку от нас тянулся холодный цех — где нам и предстояло работать. За цехом дорога выворачивала направо — к выезду с зоны, а мы пошли налево, вдоль торцевой стены этого сооружения, и упёрлись в ворота ещё какого-то цеха.

В воротах, как водится, была дверца для человека — её-то, запертую на висячий замок, и отворил сопровождавший нас мусор.

Мы зашли в помещение высотой метров шесть. Лениво зажигался свет. Слева и справа стояли небольшие штабеля каких-то брусков, дощечек. Шагах в десяти пол ступенькой подымался почти на человеческий рост, а справа на эту «сцену» вела узенькая железная лесенка.

Наверху пол уже не бетонный, а застелен резиной, площадка — практически правильный квадрат площадью метров сорок. Пройдя по ней, я заглянул в раздевалку, вход в которую справа в самом конце. Там уже находилось слишком много людей, и я не стал спешить заходить.

Тем временем мусор закрыл дверь снаружи — в цеху мы остались одни. Класс! А камеры здесь есть? Да, выяснилось, что в самом цеху стоят две камеры над входом и в противоположном углу, ещё одна камера в питалке, вход в которую располагался здесь же. Ни в раздевалке, ни в Г-образном коридорчике, соединявшем цех с питалкой и туалетом, камер не было. Красота! Есть, где загаситься.

Я сразу почувствовал, что это место, где, может быть, и придётся поработать физически, но уж душой-то точно можно будет отдохнуть — ни мусоров, ни режима, а камер, считай, что и нет.

Поработал — с понтом пошёл в туалет, а сам чайку приварил или в раздевалке загасился с книжечкой, или просто там же упал на бушлаты и предался незаконному сладкому зековскому сну. Не это ли мечта з/к?

Хотя и считается, что, мол, работать никто не хочет и зеки на промку идут из-под палки, на самом деле большинство каторжан пошли бы работать сами, если бы им платили хотя бы тысяч пять, и создали удовлетворительные условия труда. Многие не находят себя, сидя в камере или в бараке, и страдают от этого вдвойне, а у станка или со сварочным аппаратом в руках такие ребята зачастую самореализуются. Конечно, если ничего не платить, они и работать будут спустя рукава, не выполняя план назло мастерам и мусорам, ворующим их деньги.

Ну а мы чё? Мы из СУСа, нам терять нечего. Будут много требовать и мало давать — рамы встанут. Пускай в БУР закрывают. А пока будем наслаждаться промовской полусвободой.

2019—2020 гг.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».