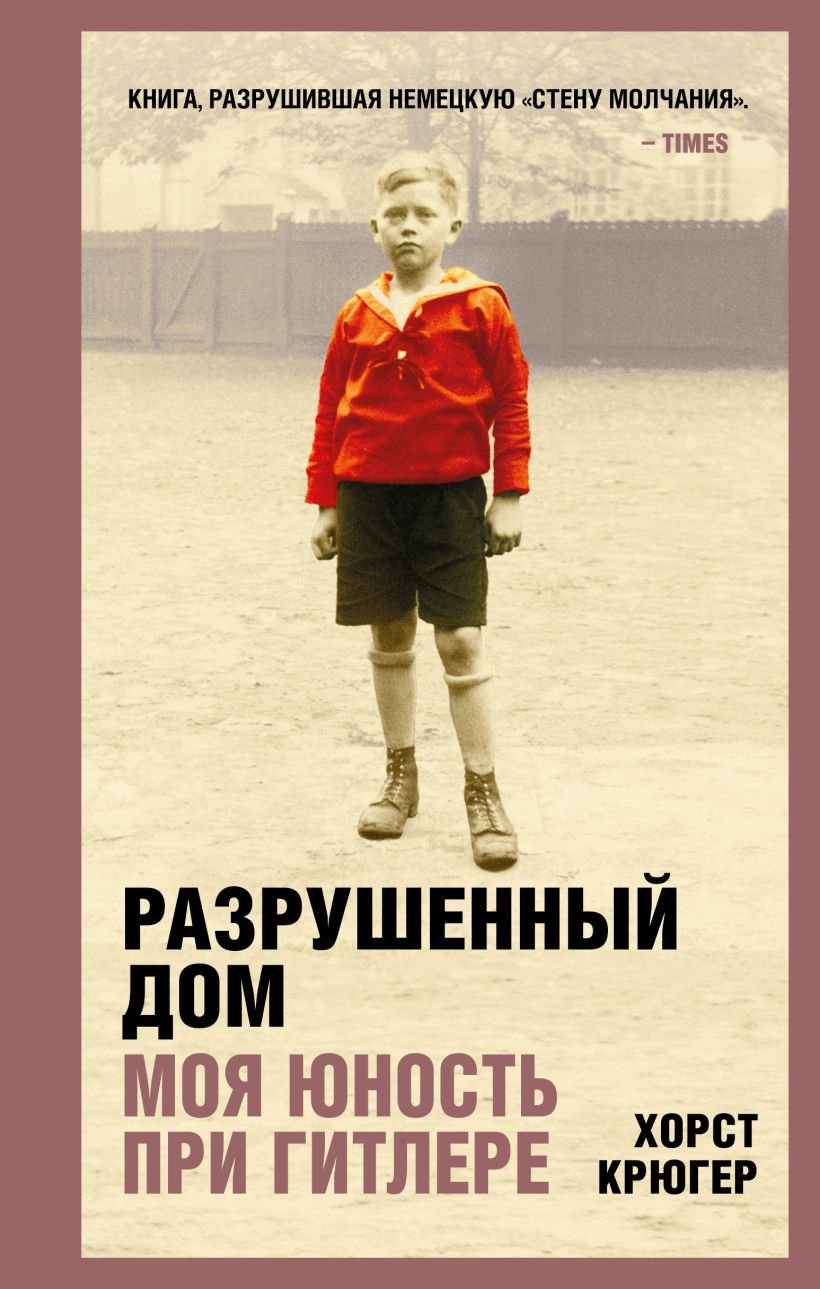

Обложка книги Разрушенный дом. «Моя юность при Гитлере». Источник: livelib.ru

Есть такие книги, которые вроде бы и хочется, и нужно прочитать, но читают немногие. Для общего развития. Или чтобы разобраться в прошлом. Но точно не для понимания современности. А потом вдруг происходит социальное потрясение — и моментально расходится весь тираж. Весной 2022 года такими «экстренными» бестселлерами в России стали «Истоки тоталитаризма» Ханны Арендт, «Неудобное прошлое» Николая Эппле и труд Виктора Франкла с воодушевляющим названием «Сказать жизни «Да!» Психолог в концлагере». У небольшой книжки Хорста Крюгера «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере» есть все шансы продолжить этот список. Она и про «истоки тоталитаризма», и про «неудобное прошлое». А от Франкла книга переняла упор на личный опыт и человеческий взгляд.

Однако в главном «Разрушенный дом» отличается. Крюгер — не исследователь, он журналист и писатель. И получилась у него именно документальная проза с чертами хорошей журналистики: живая, умная, но не требующая от читателя специальной подготовки. Свои воспоминания Хорст Крюгер написал спустя 20 лет после падения Третьего рейха. Они были опубликованы в 1966-м, имели большой успех и с тех пор многократно переиздавались. В 1960-е, кстати, о нацистских преступлениях в Германии вообще-то старались не говорить. Так что «Разрушенным домом» писатель приложил руку и к разрушению «стены молчания». А уже потом, еще через 10–15 лет, на ее руинах стала прорастать культура памяти. И вот теперь книга выходит на русском. Впрочем, появись она раньше, вряд ли бы имела такую силу воздействия.

«Разрушенный дом» не оправдывает ожиданий. И это, пожалуй, его достоинство. От книги ждешь выводов: вероятно, сбивает «юность» в подзаголовке.

Как будто со времен юности 46-летний автор должен был вылепить из прошлого стройную и детальную картину, которую он сейчас и представит. Но предлагая читателю путешествие в собственную память, Крюгер вовсе не намерен быть экскурсоводом. Скорее он — вернувшийся после долгого отсутствия эмигрант. Не зря первая глава начинается с поездки на электричке в родной для писателя берлинский пригород Эйхкамп. До прошлого еще добраться нужно. Карты под рукой нет, кое-что припоминается, но на ходу, смутно. Личное прошлое Крюгеру в новинку. Ему самому бы экскурсовод не помешал. Так что «Разрушенный дом» — вовсе не отчет о проделанной внутренней работе. Это книга поиска. Автор будет размышлять и нащупывать понимание только рука об руку с читателем. Но как бывший местный житель аккуратно подскажет, на что обратить внимание. Поиск чувствуется и в языке. Крюгер пишет как поэт или современные ему художники-ташисты — потоком. И в этой обволакивающей задумчивой речи из разрозненных зарисовок и мыслей сначала проступает эмоциональное понимание. А дальше какая-то емкая, обобщающая фраза помогает автору упорядочить и объяснить прошлое прежде всего самому себе.

Хорст Крюгер. Фото: Frank Kleefeldt/ Getty Images

Вообще «Разрушенный дом» напоминает путешествие на электричке. Каждая глава — станция, на которой имеет смысл выйти: семья в довоенном Эйхкампе, самоубийство сестры, друг детства — оппозиционный активист, арест и заключение в тюрьму гестапо, добровольная сдача в плен, смерть Гитлера и, наконец, уже в 1965-м — процесс над преступниками Освенцима (на вид очень приличными людьми). Другие станции видишь только мельком, из окна, или не замечаешь вовсе. Прежде всего, это четыре года, которые Крюгер провел в вермахте, его собственная война на восточном и итальянском фронтах, и смерть родителей в 1945-м. Без этих остановок книга может показаться сборником сюжетов, едва удерживающихся на невидимых нитях в пустоте несказанного. Сам писатель говорил, что до сих пор не смог переварить свой армейский опыт.

Еще одно обманутое ожидание:

среди героев рассчитываешь увидеть убежденных гитлеровцев или борцов Сопротивления. Военное время любит определенность. Но семья Крюгеров, как и их соседи, не вписываются в эти оппозиции.

Они не одобряли, но и не выступали против. Отец — чиновник в министерстве культуры, не любивший партийную газету «Фелькишер беобахтер», но непременно бравший ее в дорогу, чтобы никто не усомнился в его верности фюреру. Мама, которая покупает у продавца-еврея гитлеровский флажок для сыновнего велосипеда только потому, что такой есть у всех сверстников. Сам Хорст тоже не похож на героя. Да, он помогает другу доставлять корреспонденцию для противников Гитлера. Друг окажется на каторге. А «единожды оступившийся», но в целом «положительный» Хорст будет отпущен гестапо и станет старшим ефрейтором в вермахте. Потом, уже в последние месяцы войны, вдруг решится и добровольно сдастся американским солдатам. Сложные герои. Вернее, именно что — не герои. Просто люди. Но такие, пожалуй, относятся к читателю дружелюбнее, чем борцы.

Первая глава. Электричка. Из Берлина в Эйхкамп — странный маршрут. В столице рейха в 1930-е было на что посмотреть. А вот в Эйхкампе… Да и кто вообще слышал об этом месте? Хорст Крюгер убежден, что с галерки спектакль виден лучше, чем из партера. И начинает с того, что увозит читателя из центра гитлеровской катастрофы. Эйхкамп — зеленый благополучный пригород, облюбованный средним классом. События обходят его стороной даже в самые неспокойные времена. За это его и выбирают — как укрытие от суеты и стресса общественной жизни. Здесь жили трудолюбивые и порядочные аполитичные люди — такие «безобидные немцы, которые никогда не были нацистами и без которых нацисты никогда не смогли бы провернуть свои делишки». «Разрушенный дом» — именно о них.

И в то же время — это семейная история. Писатель находит источник гитлеровского успеха за закрытыми ставнями аккуратных домов. Свою семью он описывает жестко, порой цинично. Впоследствии и сам это признавал. Конечно, выйди книга при жизни родителей, они вряд ли прочитали бы ее с легким сердцем. Да и постороннему человеку некоторые сцены даются с трудом. Семья Крюгеров — образцовая. Функционирует по строгому распорядку, как отлаженный механизм. Заоконный мир тоже упорядочен. Первое, что необходимо понимать о человеке, встреченном на улице, — выше он в общественной иерархии или ниже. Рабочие, ремесленники, прислуга — Крюгеры называют их исключительно «сбродом», презирают и боятся одновременно. С детьми академика Леманна юный Хорст тоже общаться не должен — слишком «высокое» общество. Подходит хорошо отфильтрованная ровня, но и тут нужно сразу прикинуть: чуть выше, чуть ниже — и вести себя соответственно.

В семье Крюгеров есть лишь один незначительный изъян: здесь никто не умеет быть теплым.

Никто не может просто поговорить, потому что откровенность — угроза и порядку, и благочестию. Даже хуже: откровенность — это хаос. В разных главах у писателя то и дело всплывает один и тот же образ: «Мы все сидели, словно марионетки, неспособные сблизиться. Мы висели на ниточках». Дом — это место, где тебя не слышат и не понимают. Территория отчуждения. По-чеховски — «люди в футлярах». Благочестивая версия «нелюбви» Звягинцева с похожим трагическим концом. О самоубийстве сестры Крюгер написал самую страшную и важную для себя главу.

Сейчас обычно говорят о реваншизме — ущемленной после поражения в Первой мировой гордости немцев, которая и породила Гитлера. Но в Эйхкампе болезненные потрясения немецкой истории попросту не обсуждали и «национального позора» не чувствовали. Герои Крюгера пережили войну, пережили послевоенный кризис 1920-х. Они пытались выбраться из бедности и сделать карьеру в эпоху исторических потрясений, и подошли к зрелости изможденными и пугливыми. Может быть, поэтому поселились здесь — в пригородном убежище, в своих футлярах? Кажется, отчужденность и гипертрофированный страх нестабильности — «профессиональные болезни» выгоревших и уставших от сопротивления среды. «Они все вышли из низов, — пишет Крюгер, — добились скромных успехов, всё время жили в страхе опять скатиться вниз, хотели остаться наверху, были кем-то значимым и обладали этим невыносимым чувством тонких ранговых различий. Они были аполитичны и неэротичны… И вот к власти пришел человек, который хотел поднять их еще выше». Сначала к нему отнеслись настороженно, но жизнь улучшалась, а героический пафос гитлеровского «театра» привносил в тихий мир среднего класса красивое надчеловеческое измерение. Людям нравилось это сочетание величия и уюта. Когда в 1933-м из города навсегда уехало несколько еврейских семей, никто даже не обратил внимания. Коммунисты и социал-демократы именовались не иначе как «красный сброд». Да и были ли вообще какие-то «свои», ради которых стоило перестать молчать? «Настоящие нацисты действительно пришли из ниоткуда — максимум пять процентов, — рассказывает писатель. — Они… были полными неудачниками и через три-четыре месяца «прогорели» бы, если бы все эти хорошие и послушные немцы в Эйхкампе не отдали слепо в их распоряжение свою силу, свое трудолюбие, свою веру и свою судьбу».

Каждая глава «Разрушенного дома» — отдельная новелла со своим сюжетом и действующими лицами. Но рельсами, связывающими все станции путешествия в память, оказывается именно тема болезни и гибели семьи. К ней писатель возвращается, размышляя о судьбе своего поколения после встречи в 1960-е со школьным другом, прошедшим через каторгу в гитлеровские времена. И даже

история собственного заключения в тюрьме гестапо посвящена не бесчеловечности палачей или выдержке их жертв. Крюгер пишет об уничтожении «нерушимого основания традиционного мирового порядка»:

«Этим пятничным вечером в 1939 году ликвидировали одну немецкую семью… Они забрали последнего ребенка». Замкнутый круг. Из отчужденных и разобщенных семей складывается атомизированное и пассивное общество. На этой рыхлой почве легко вырастает тоталитаризм — и с той же легкостью добивает и общество, и семью. Разрушает аккуратный фасад дома, уже давно разрушенного внутри.

Хорст Крюгер решил написать книгу, побывав на первом Освенцимском процессе. Репортаж оттуда стал ее заключительной, обобщающей главой. В зале суда, его, кажется, зацепило то, что обвиняемые оказались совсем не похожими на убийц. Это были те же самые, послушные и добропорядочные «эйхкампцы». Они успешно пройдут любое собеседование, а может, и сами наймут вас на работу. И до, и после Освенцима они жили «правильно» и преуспевали в своем деле. «Это современные, доселе неизвестные убийцы, руководители и вершители массовых убийств, бухгалтеры, нажимающие на кнопки… Эти убийцы — приятные и корректные госслужащие». Нет, они совсем не садисты, и вид искалеченного тела вряд ли пробудил бы в их душе приятный трепет. Скорее, это «отчужденные» убийцы, просто не запрограммированные на сочувствие к своей невидимой жертве. Людей они не убивали, нет. Они убивали цифры. Эти «эйхкампцы» по натуре не преступники — как раз наоборот. Если бы власть не создала условия, в которых преступление стало правилом, никогда бы на него не пошли. И в то же время у них не нашлось никакого внутреннего противоядия от «преступных законов». В общем-то, они не смогли сделать того же самого, что и родители Хорста Крюгера, — выбраться из иллюзии абстрактного порядка в реальность, где гибнут не цифры и не роли в социальной иерархии, а живые люди, где разрушаются настоящие дома.

Последняя глава — череда портретов. И подсудимые на них отличаются от свидетелей именно этим опасным выбором. У писателя здесь тоже сложная роль. Он — наблюдатель и, как всякий наблюдатель (да и читатель), вынужден мучиться вопросом: «Если бы командующий направил меня служить в Освенцим, хватило бы мне решимости? Нашлось бы противоядие?»

«Моя юность при Гитлере» — это еще и история о мальчике, который годами сидит в стенах рушащегося дома и не может решиться выйти на улицу. Его собственная дверь открывается в самом конце войны, весной 1945-го, когда он добровольно сдается в плен. И как ни странно, этот «трусливый шаг изменника Родины» оказывается смелым шажком в сторону новой Германии, перерабатывающей травму нацистского прошлого. «Разрушенный дом» — еще один шаг в этом направлении.

Фактурные человеческие истории, психологичность и небанальный ход мысли — всё это важно, но в таких книгах может быть особенно ценна верно выбранная интонация. С ней легко промахнуться: бичевать пороки соотечественников или выгораживать себя, как бы отказываясь от своих не-героев. С обвинением Крюгер перегибает лишь иногда и уж точно не оправдывается. Чтение «Разрушенного дома» становится человечным и очень личным разговором, на который сложно не откликнуться. Кажется, именно такие разговоры лучше всего задерживаются в памяти и незаметно действуют, помогая читателю разобраться с самим собой.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».