«Новая газета. Европа» продолжает публиковать главы из книги бывшего политического заключенного Ивана Асташина «Путешествие по местам лишения». Асташин — фигурант одного из первых «придуманных» спецслужбами дел о молодых террористах. В 2012 году его, 20-летнего студента, приговорили к 13 годам строгого режима. За три года до этого Иван с «подельниками» поджег подоконник и несколько стульев в отделе ФСБ на «день чекиста». Тогда никто не пострадал, но спецслужбы раздули поджог до дела «Автономной боевой террористической организации». Из назначенных 13 лет Иван отбыл почти 10 — в том числе в ИК-17 Красноярского края и Норильлаге.

Он вышел на свободу только в сентябре 2020 года, но и на этом зона не закончилась — политзеку назначили 8 лет административного надзора с запретом выходить из дома по ночам. «Это хуже условного срока», — говорит он сам.

За 10 лет у Асташина накопилось достаточно уникального материала, часть из которого он ранее уже публиковал в ныне приостановившей работу «Новой газете». Вскоре книга Ивана выйдет в одном из независимых левых издательств в России. Такие путеводители по русской тюрьме, к сожалению, становятся все необходимее для жизни в репрессируемой стране.

Голодовка

В июне 2012 года, за месяц до рассмотрения кассации [1], меня неожиданно перевели с Большого спеца, где были и дороги, и связь, на уже знакомый мне 6-й корпус, где этих благ арестантской цивилизации по идее быть не должно. Прошло больше года с тех пор, как я последний раз сиживал на 6-м спецу, и с чем был связан мой перевод в самую изолированную часть «Матросской тишины», я не совсем понимал. Подельники потом рассказывали, что в тюрьме бытовала версия, будто это было связано с обращением, которое запустила наша хата по корпусу (хата являлась котловой [2] и имела такие полномочия). В обращении, которое представляло собой двойной тетрадный лист и начиналось со стандартных «А.У.Е. Жизнь Ворам! Мира и Благополучия Дому Нашему Общему! Процветания Всему Людскому и Ходу Воровскому!» [3], содержались призывы не пускать мусоров ночью в хаты, поднимать кипиш в случае попыток легавых разморозить камеру в ночное время и, возможно, даже рекомендации вскрываться в подобных ситуациях. Я не считал это серьёзным поводом и думал, что перевод, скорее, связан с рассмотрением кассации: ведь, находясь на спецблоке, я не смогу общаться с подельниками, давать интервью журналистам и вообще наводить какую-либо полезную движуху. Тем более, последние месяцы я сидел в камере с оппозиционером Даниилом Константиновым, который имел широкие связи со СМИ и правозащитниками.

Так или иначе в 20-х числах июня я переступил порог камеры № 622. Она выглядела нежилой, но в ней уже находились два человека.

— Здорово! — поприветствовал я арестантов.

— Здорово! Здорово!

— Хата людская? — на всякий случай поинтересовался.

— Людская, — ответил внушительных размеров зек с хитровато-весёлым лицом и протянул мне руку, представляясь, — Лёня.

— Ваня Паук, — рукопожатие оказалось не слишком крепким, но и не слишком скользким.

— Серёга, — это уже второй обитатель хаты — седоватый, но довольно крепкий мужик лет сорока пяти — протянул мне руку.

— Вы давно здесь? — я пытался понять, что вообще происходит.

— Да нет, вот только перевели с 627, а Серёгу с 626. А ты с какой хаты?

— С 272.

— Большой спец… А чё сюда перевели?

— Да я сам понять не могу.

— А статья какая?

—205-я. Но мне уже приговор дали.

— 205-я? Это вы подожгли что-то?

— Да, отдел ФСБ подожгли.

— И сколько дали?

— 13 лет.

— Ого! А пострадавшие были?

— Не было. Только подоконник и пять стульев.

— Да… Ну, ещё пообщаемся. А пока обживаться надо.

Лёня окинул взглядом хату:

— Чёрт знает что! Хата убитая, телевизора нет… Кто здесь вообще жил до этого?

— Да здесь, по-моему, и не жил никто особо. Так, каких-то непонятных заселяли, а в основном пустая стояла.

Стоит сказать, что вид у хаты по сравнению с другими камерами 6 корпуса был действительно не очень: стены тёмные, будто закопчёные; шконки погнуты, как если бы на них слон прыгал; шторка в душевой отсутствовала, а зеркало над умывальником было разбито.

В дополнение к этому в хате чувствовалась сырость, особенно на дальняке, где бетонные пол и стены как будто плакали.

Благодаря тому, что в хате были две одноярусные шконки и одна двухъярусная, все мы смогли расположиться на нижних нарах. Мне, правда, досталась та самая погнутая шконка. Как её так продавили, было непонятно: металл такой толщины голыми руками никак не погнёшь. Мало того, если нижний ярус был как будто просто продавлен, то верхний ярус моей шконки напоминал своим профилем волну. Загадка этих деформаций так и осталась для нас неразгаданной.

Иллюстрация: Станислав Таничев

Когда все расположились, по традиции был заварен чай. А за чаем мы уже познакомились, рассказывая друг другу наши уголовные истории.

Лёня Шишкин, как я понял из его рассказов, был чиновником районного уровня. Но угрелся он не за взяточничество и даже не за растрату, а за мошенничество. В моей голове сложилась следующая картина афёры: по заказу города Лёня со товарищи оборудуют подъезды жилых домов видеокамерами, но при этом никакой инфраструктуры не создают и ни к какой сети их не подключают. Камеры висят для красоты и для отчёта. Когда всё выяснилось, Лёню арестовали по 159-й 4-й [4], по которой он в итоге получил 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Но пока неудачливый аферист сидел, на него завели ещё одно дело — уже по 105-й 2-й. Во версии следствия Шишкин с подельником лишил жизни бизнесмена по заказу знакомой «банкирши», как сам Лёня её называл. На момент описываемых событий первый срок Лёня почти отсидел и был крайне возмущён, что теперь его будут держать в СИЗО по сфабрикованному делу — он утверждал, что к убийству бизнесмена никакого отношения не имеет и что из трёх экспертиз, сделанных к тому времени, вообще непонятно, при каких обстоятельствах погиб коммерсант (якобы две из трёх говорили о том, что своей смертью).

(На самом деле всё было совсем не так: Лёня не был никаким чиновником и сел первый раз, хоть и по 159-й, но не за махинации с видеокамерами. Однако об этом я узнал, только когда освободился и загуглил «Леонид Шишкин уголовное дело» — поэтому писать здесь об этом не буду; кому интересно, оба приговора в открытом доступе.)

Серёга же проходил по делу «купавнинской ОПГ», членам которой инкриминировали ряд разбойных нападений на инкассаторов, одно из которых окончилось тройным убийством. Как я понял, у Серёги в гараже был обнаружен арсенал оружия, и от части обвинений он не отпирался, однако участие в эпизоде с тройным убийством отрицал.

* * *

Как сокамерники, Лёня и Серёга оказались приятными людьми. Сразу было видно, что в тюремном общежитии они не первый день. Так как телевизора в хате не было, коротали время в основном чтением и разговорами. Лёня любил рассказывать всякие невероятные истории, которые поднимали всем настроение. Кроме этого, Лёня периодически фонтанировал идеями как камерного масштаба, так и мирового; вообще, он был довольно активным и не смирялся с судьбой, постоянно предпринимая попытки взять её в свои руки.

Вместе с тем, мы были не в самом лучшем положении. Связи нет, дороги нет, письма по каким-то причинам в тот период тоже никто не получал.

А тем временем подходили к концу запасы и сигарет, и продовольствия. Баланду есть было невозможно, а потому мы вели полуголодное существование. Помню, в те дни обед мог представлять собой кружку бульона из приправы «Роллтон» и кусок хлеба.

Конечно, периодически нам передавали что-то из других камер: чай, кофе, конфеты, сигареты. Но, во-первых, это быстро кончалось, а во-вторых, не покрывало наших потребностей.

Одновременно у меня разболелся зуб. Вернее, разболелась десна из-за того, что начал резаться зуб мудрости. Болело невыносимо. Я ел все попадавшиеся мне обезболивающие, которые брались из скудных запасов Лёни и Серёги, передавались из других камер и приносились из медсанчасти. И всё равно их не хватало. Периодически по полдня мне приходилось терпеть, экономя таблетки для ночи.

Ещё одной нашей болью был дальняк. Оказалось, что сырость там была неспроста: где-то протекала труба, и в итоге пол постоянно покрывала вода. Причём понять, откуда течь, не представлялось возможным. Трубы были вмурованы в бетонную стену, которая в свою очередь была сплошь покрыта трещинами, — и из этих самых трещин непрерывно сочилась вода. По этой причине по утрам порой на дальняке воды было по щиколотку.

Каждый день по проверке мы требовали, чтобы пришёл сантехник. Лёня также настаивал на необходимости встречи с опером — он считал, что с ним можно договориться о переводе из этой хаты, которая явно требовала ремонта.

Кроме того, я требовал замены матраса, так как мой за полтора года так истончился, что мне приходилось его складывать пополам, чтобы можно было спать на железной шконке. Но наши требования оставались без удовлетворения.

Так прошла неделя. Наше терпение подходило к концу. Если бы на спецблоке был смотрящий, то мы бы, конечно, обратились к нему, но смотрящего здесь не было. Зато сидело сразу двое воров. В то же время вор — это вроде не управленец, а потому с какими-то бытовыми вопросами обращаться к патриархам преступного мира было неловко.

В общем, решать проблему нам надо было самостоятельно, не надеясь на помощь авторитетов. Инструментов оказания давления на администрацию у заключённых не так много, а потому практически сразу наш выбор пал на голодовку.

Конечно, чтобы нам не было впоследствии предъявлено, что мы обошли воров, я залез на вентиляцию и изложил ситуацию сидевшему в соседней хате вору: так и так, условия невыносимые, на дальняке постоянно по щиколотку воды, мусора делать ничего не хотят — и сантехника не вызывают и не переводят; хотим объявить хатой голодовку.

Вор на это отвечал: «Смотрите сами». А нам только этого и надо было: мы в курс поставили, возражений не последовало.

Теперь надо было всё продумать: ведь объявлять и держать голодовку надо грамотно, учитывая все возможные последствия.

Во-первых, если объявил голодовку, надо идти до конца. Исхода может быть только два: удовлетворение требований или смерть. В противном случае институт голодовки перестал бы быть эффективным — ведь администрация серьёзно относится к голодовке только потому, что знает: арестанты пойдут до конца; а лишние госпитализации и, тем более, смерти мусорам ни к чему. В то время я мало знал о голодовке, однако то, что голодовку прекращать нельзя, пока не будут удовлетворены заявленные требования, понимал. Кажется, это очевидно: если объявил голодовку и добился чего-то — ты «красава», а если снялся, не добившись ничего, то отношение и мусоров, и арестантов к тебе станет хуже, тебя перестанут воспринимать всерьёз. Поэтому требования должны быть выполнимыми, если ты, конечно, не хочешь мученически погибнуть в тюремных стенах.

Во-вторых, просто не есть — это ещё не голодовка (точнее, голодовка, но скрытая), её надо объявить, чтобы она начала «работать». Уж не помню, откуда мы это взяли, но по тому, что заявить о голодовке и о наших требованиях надо в письменном виде, у нас был консенсус.

Итак. С вечера мы подготовили письменное заявление камеры 622, за подписями Шишкина, Аксёнова и Асташина, формулировки которого оттачивали сообща. В заявлении мы обозначили следующие проблемы:

- неисправность сантехники, из-за которой пол в туалете постоянно покрывает вода, а в камере ощущается сырость;

- разбитое зеркало в умывальнике;

- отсутствие шторки в душе;

- погнутые шконки;

- тонкий матрас, который необходимо заменить.

Требования же были таковыми: перевести нас в другую камеру или произвести в этой надлежащий ремонт, а также обеспечить меня нормальным матрасом.

* * *

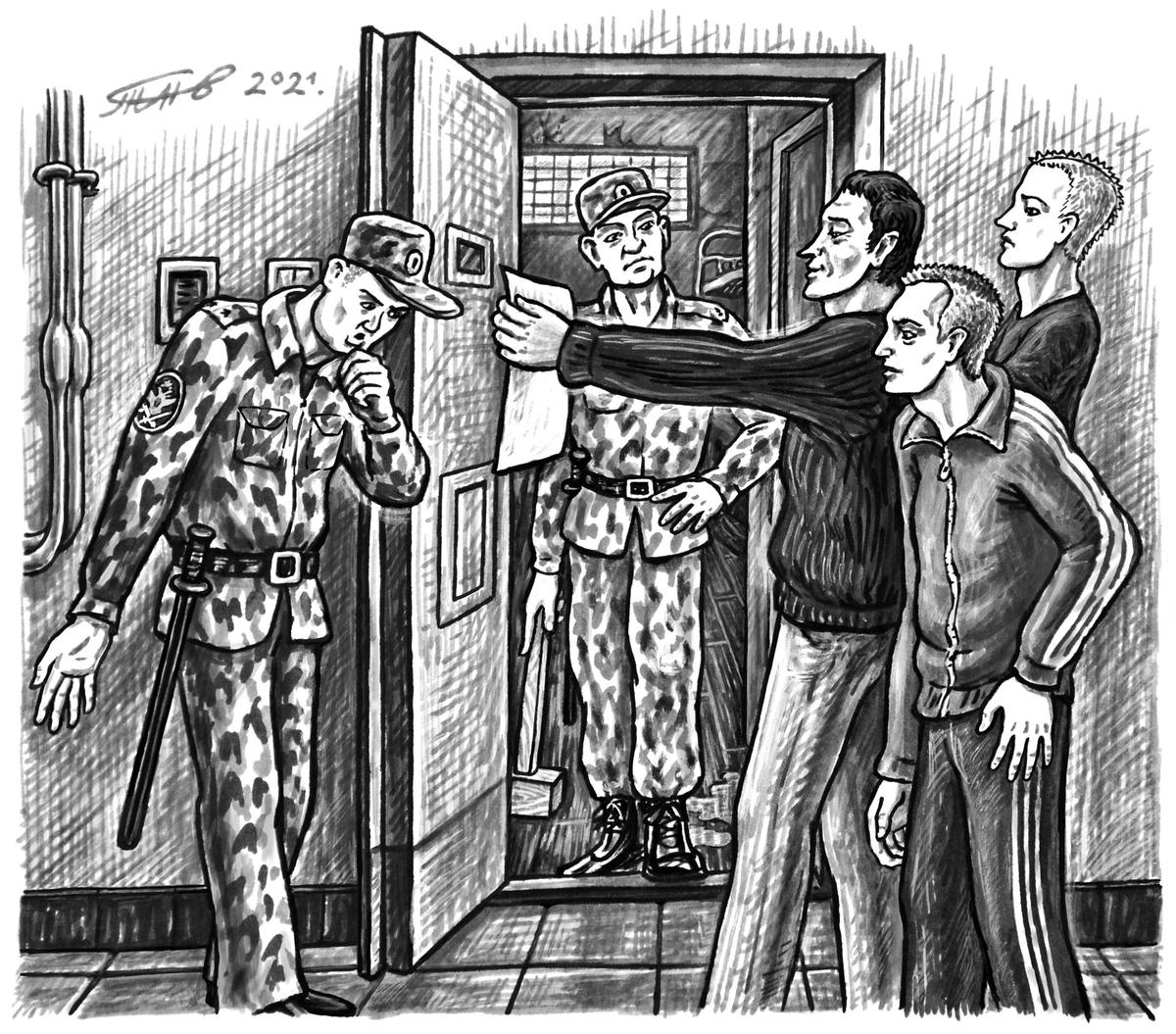

Иллюстрация: Станислав Таничев

На следующее утро мы попытались вручить заявление вертухаю сразу по завтраку — через кормушку. Однако тот отказался брать бумагу в руки со словами: «Не-не-не, все заявления по проверке». Ну, ладно, подождём до проверки. Зато перед ней можно будет попить чаю напоследок.

В начале одиннадцатого дверь камеры с лязгом распахнулась:

— Выходим на проверку!

Мы вышли на продол торжественно и волнительно, как, наверное, никогда ещё не выходили:

— Возьмите заявление! — Лёня, как делегат хаты 622, протянул легавому наше заявление на голодовку.

— Что это? Так… Голодовка? — на несколько секунд вертухай смешался.

Пожевав губу, мусор недовольно изрёк:

— Собирайте тогда всю еду и выносите на склад.

— Вынесем, если надо, — сказал Лёня тоном, исключающим сомнения в серьёзности наших намерений.

Уже в хате (чтобы не спорить при мусоре) я высказался, что как будто мы вовсе не обязаны выносить еду: мы голодовку объявили, а если мусора нам не верят, могут следить за нами, тем более, в камере есть видеонаблюдение. Лёня спорить не стал, но сказал, что от нас не убудет — еды не так много, и её не сложно собрать, если надо доказать администрации, что мы тут не шутим. Я возражать не стал. Однако за собранным Лёней пакетом так никто и не пришёл.

В обед растворилась кормушка, и баландёр как ни в чём не бывало предложил нам взять обед и хлеб. Лёня со шконки крикнул:

— На голодовке!

В кормушке появилось лицо мусора:

— Что?

Я уже был в это время возле двери:

— На голодовке мы. Не будем брать баланду.

— Как? А что случилось?

— По проверке отдавали заявление — там всё написано.

— Ну, возьмите. Потом разберётесь, рассмотрят ваше заявление.

— Нет, — сказал я напоследок и ушёл от кормушки.

Тележка с баландой ещё какое-то время постояла возле нашей хаты, а потом медленно отъехала. Но кормушка оставалась быть открытой, как будто мусор ожидал, что кто-то из нас сейчас высунется из неё и закричит: «Погодите! Мы передумали!»

А может, вертухай думал, что запахи еды искусят нас, и мы отступим от своего. По окончании обеда кормушка закрылась.

Через час или два после обеда тормоза неожиданно растворились, и на пороге нашей хаты предстал сверкающий посланец администрации с толстым матрасом, скрученным в рулон, в одной руке и зеркалом и шторкой для душа в другой руке:

— Ну, здорово! Как живы-здоровы, арестанты? Меня зовут Василий Петрович [5], я начальник больничного корпуса, — мусор мотнул головой в сторону соседнего здания. — Вашего сегодня нет, так что буду я тут всё разруливать.

Лёня выступил вперёд:

— Да сами видите: хата убитая, дальняк весь течёт — воду постоянно убираем, а она снова натекает… Туберкулёз! Зеркало разбитое, шторки нет, матрас — вон — пополам приходится складывать.

— Так-так! А к родственнику [6] обращались?

— Да каждый день пишем заявления на оперативника, а он за неделю так ни разу и не появился.

— Понятно. Давайте сделаем так. Вот я вам тут сразу принёс матрас, шторку, мартышку [7] — забирайте. Сейчас ещё человек посмотрит ваш дальняк… — из-за широкой спины вертухая высунулось лицо худощавого зека в робе [8]. — Но, как я понимаю, там стену надо ломать… Ладно. В общем, я вам обещаю, что сегодня-завтра, вы переедете. Сегодня уже вряд ли, но завтра точно. А вы мне сейчас пишете отказ от голодовки. Потому что уже завтра надо будет звонить в управление и в прокуратуру по поводу вашей голодовки.

Мы немного замялись, так как ход был хороший сделан (матрас, шторка, зеркало), но мусор есть мусор — с чего мы должны ему доверять? Но Лёня быстро нашёлся:

— Нам надо посовещаться.

— Конечно-конечно, без проблем, — и вертухай тактично вышел из камеры.

Так как дверь оставалась открытой, Лёня повернулся к ней спиной и быстро-быстро начал говорить:

— Я его знаю, это начальник больнички. Он нормальный, не наёбывает. Предлагаю согласиться. Если что-то пойдёт не так, снова упадём на голодовку.

— Можно ещё написать в отказе «в связи с тем, что администрация обязалась урегулировать ситуацию» или что-то в этом роде, чтобы, типо, потом можно было сказать, что они не исполнили свои обещания, — предложил я.

— Да, согласен, — подытожил Серёга.

Начальнику больнички мы сказали, что готовы ему поверить и написать отказ от голодовки.

— Ну вот и славно. Сейчас ещё тележка подъедет — вы хотя бы для виду возьмите баланду. Ну, не болейте! Если что — зовите меня.

С этими словами мусор вышел из хаты, а хозбандит-сантехник зашёл.

Естественно, отремонтировать скудным подручным инструментом санузел не удалось, заключённый вышел с дальняка со словами:

— Тут только стену ломать…

Не скажу, что это сообщение нас разочаровало: все уже настроились на переезд. Лёня мечтал, как он сейчас вернётся в «родную» камеру 627, где он ещё с Платоном Лебедевым сиживал (и по этой причине она качественно отремонтирована). Серёга тоже был рад вернуться к своим сокамерникам. Мне же, в общем-то, было всё равно, но так как хаты все были укомплектованы, Лёня предполагал, что меня вместе с ним переведут в 627.

Остаток дня не принёс нам никаких новостей. Но мы не отчаивались: ведь срок перевода был обозначен «сегодня-завтра».

Начальник больнички не обманул. На следующий день нас всех троих заказали на перевод. Серёга вернулся в камеру, где сидел до этого, а мы с Лёней отправились, как и ожидалось, в прославленную 627.

Май 2020 года.

- После 2013 года этот этап рассмотрения уголовного дела стал называться апелляцией.

- Котловая хата или котёл — камера, в которой хранятся общие сигареты, чай и другие вещи, туда всё собирается и оттуда происходит распределение; в котловой хате нередко также сидит смотрящий или братва, которые принимают стратегические и тактические решения в рамках жизни корпуса.

- Согласно арестантской традиции всё людское подчёркивается одной чертой, а воровское — двумя.

- Мошенничество в особо крупном размере.

- Как звали мусора на самом деле, я не помню.

- Имеется в виду кум — как принято в тюрьме называть оперативника.

- Мартышка — зеркало.

- Всё техническое обслуживание СИЗО всецело лежит на плечах з/к из числа хозяйственной обслуги — хозбанды.